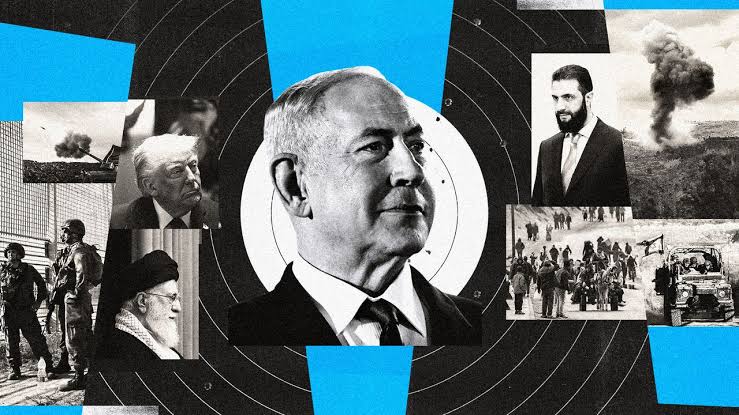

কয়েকটি দেশের সিদ্ধান্ত কেবল কূটনৈতিক সমীকরণই নয়—মানবতার সাম্প্রতিক অধ্যায়কেও পুনরায় রচনা করে ফেলতে পারে। গাজা সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে, বিশ্বের নজর যখন প্রতিটি ক্ষেপনাস্ত্র, প্রতিটি মর্টার শেলে এবং প্রতিটি অগ্নিগর্ভ রাতে স্থির হয়েছে, তখন মুসলিম বিশ্বের আটটি প্রতিশ্রুত দেশ যখন ট্রাম্পের ২০ দফা পরিকল্পনাকে গ্রহণের ইশারা করল, তা ছিল কেবল কাগজে স্বাক্ষর বা মধুচন্দ্রের চুক্তি নয়—এটা ছিল শত শত হাজার মানুষের জীবন, আশা ও মর্যাদার ওপর একটি রাজনৈতিক বিবেচনার আক্রমণাত্মক রূপান্তর। এই সিদ্ধান্তকে অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ শব্দে ডেকেছে; কারণ এ সিদ্ধান্তের তাৎপর্য কেবল কূটনৈতিক সমর্থন নয়, বরং একটি বর্ণময় ভূখণ্ডে মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার ধারণাকে ভাঙা।

ফিলিস্তিনি জনগণের পক্ষে কোনো বাস্তব পরিণতি যদি এগিয়ে আসে, তা কিন্তু কেবল কাগজে লিখিত শর্তগুলোর মধ্যেই আটকে থাকবে না। ইতিহাস জুড়ে আমরা দেখেছি, শান্তি চুক্তি যেখানে এক পক্ষের অস্তিত্বের অধিকারকে সীমিত করে, সেখানে শান্তি খুঁজে পাওয়া সহজ হয় না—এটি কেবল সময়ের মধ্যেই অস্থিরতা এবং প্রতিশোধের বীজ বপন করে। ট্রাম্প-নেতানিয়াহুর প্রস্তাবনায় গাজার কোথাও সময়সীমা না রাখা, ইসরায়েলের নিরাপত্তা পরিধি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থাপন করার সুযোগ রাখা এবং ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রিয়াগুলোকে অস্পষ্ট ও শর্তসাপেক্ষ করা—এসব মিলিয়ে এই পরিকল্পনাটি একটি রাজনৈতিক কোল্পনা যা ফিলিস্তিনিদের স্বাগত নয়, বরং তাদের অস্তিত্বকে আরও সংকুচিত করে।

এই আটটি দেশের প্রতিটি স্বাক্ষর—কথায় কথায় হয়তো ‘রাজনৈতিক বাস্তবতা ও দুনীয় স্বার্থ’—তবে বাস্তবে এর ফলে ফিলিস্তিনি জনগণের আত্মপরিচয় ও তার অধিকারকে বৃত্তাকার কেডারে আবদ্ধ করে দেয়া হচ্ছে। কেন এ দেশগুলো কেবল একটি কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিল তা বোঝার জন্য আমাদের তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক অবস্থানকে খতিয়ে দেখতে হবে: কিছু দেশ রাজনৈতিকভাবে অনিশ্চিত, কেউ অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল, আবার কেউ আবার অঞ্চলে নিজের কৌশলগত স্বার্থপোষণের চেষ্টা করছে। এসব কারণ মিলিয়েই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাদের অবস্থান নানা রকম চাপের মধ্যে গড়ে ওঠে। কিন্তু এসব ন্যূনতম বাস্তবতা যখন মানবতাকে আপস করে দেয়, তখন প্রশ্ন ওঠে—রাজনীতির নৈতিক সীমা কোথায়?

ট্রাম্প-নেতানিয়াহুর পরিকল্পনা যে কেবল শ্রেণিবদ্ধ কৌশল নয়, তা স্পষ্ট—এতে আছে জোর করে ‘সংস্কার’ এবং ‘নিরস্ত্রীকরণ’ নামে এমন শর্ত, যা বাস্তবে গাজার জনগণকে তাদের অস্তিত্ব ও জীবিকার উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। পরিকল্পনায় বোঝানো হয়েছে, গাজাকে একটি আন্তর্জাতিক নিরীক্ষিত কাঠামোর অধীনে আনা হবে—কিন্তু সেই কাঠামোকে পরিচালনা করবে অত্যন্ত শক্তিশালী রাজনৈতিক খেলোয়াড়রা; এমনকি পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে ইসরায়েল পর্যন্ত ব্যাক্তিগতভাবে ওই কাঠামোর অগ্রগতিকে মূল্যায়ন করে তাদের প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে ভেটো রাখতে পারবে। এর মানে স্পষ্ট—একটি ‘স্বনামধন্য শর্তাধীন স্বাধীনতা’, যেখানে স্বাধীনতার মাপকাঠি নির্ধারণ করবে সেই শক্তি, যে স্বাধীনতাই ব্যাখ্যা করে দেবে কোন পূর্ণ অধিকার আপনি পাবেন। এ ধরনের স্বায়ত্তশাসন আদলে স্বাধীনতা নয়; এটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট শর্তে প্রযোজ্য একটি আইনি-রাজনৈতিক শর্তাবলী।

এই প্রক্রিয়াটির প্রতিবেশীরা ও আন্তর্জাতিক মহলের প্রতিক্রিয়া আছে—কয়েক রাষ্ট্র কূটনৈতিকভাবে কোমল প্রতিক্রিয়া জানালেও, জনমত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রবল রকমে এগিয়ে এসেছে। তরুণ প্রজন্ম, সামাজিক আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো এখন ইসরায়েলের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছে—কারণ তারা দেখছে, গাজার জনগণের ওপর যে দুর্ভোগ আর মৃত্যুর হার বেড়েছে, তার ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়ে কোনো শর্তসাপেক্ষ কাগজে শান্তি আনতে পারবে না। এই অবস্থায় মুসলিম বিশ্বের ঐ আটটি দেশের সমর্থন এমনকি তাদের নিজ দেশের জনগণের দৃষ্টিকোণ থেকেও অনির্ধারিত—কারণ রাজনৈতিক জীবনের ধারাবাহিকতায় জনগণের আস্থার প্রশ্ন উঠে আসে যখন তারা দেখে ন্যায়বিচার পিছনে পড়ছে।

ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ এখন এক কঠিন গন্তব্যের মুখে দাঁড়িয়েছে। একটি দিক থেকে তারা নিরাবৃত্ত—আন্তর্জাতিক কূটনীতিক প্রক্রিয়ায় তাদের স্বতন্ত্র স্বরকে উপেক্ষা করা হচ্ছে; অন্যদিকে, যাঁরা অস্ত্র সম্মুখীন প্রতিরোধ চালাচ্ছেন, তাদের ওপর চাপ বাড়ছে। ইতিহাসের মাপকাঠিতে দেখা যায়, যখন একটি জনগোষ্ঠী দীর্ঘ সময়ের জন্য গণহত্যা, ঘরবাড়ি ধ্বংস ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়, তখন তাদের সমাধান কূটনৈতিক কাগজে নয়—বরং স্থায়ী আন্তর্জাতিক ও ঐতিহাসিক সমর্থন, রাজনৈতিক স্বীকৃতি ও বাস্তব সাংগঠনিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করে। যদি এই শর্তগুলো না আসে, তবে কি নিরীহ মানুষের কষ্ট শুধুই আরও বাড়বে?

আটটি দেশের সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে বদলে দিয়েছে বলেই নয়—এটি প্রশ্ন এনে দিয়েছে নৈতিকতার ভূমিকার। রাজনৈতিক স্বার্থ, ভূরাজনৈতিক কৌশল ও সামরিক নিরাপত্তা—এসব বিষয় অবশ্যই কোনো দেশের নীতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখে; কিন্তু যখন সিদ্ধান্তগুলো মানুষের জীবন ও মর্যাদাকে সংকুচিত করে, তখন কেবল ‘রাষ্ট্রসক্রিয় স্বার্থ’ নয়, বরং মানবিক মূল্যবোধকেও বিবেচনায় আনতে হবে। ইতিহাস প্রমাণ করে, দীর্ঘমেয়াদি শান্তি তখনই টিকে থাকে যখন সেটি ন্যায়ের ওপর ভিত্তি করে হয়, কেবল শর্তসাপেক্ষ ক্ষমতা সমীকরণের ওপর নয়।

ফলাফল কোন দিকে যাবে—এটি এখন অনির্দিষ্ট। ট্রাম্পের পরিকল্পনা যদি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে ফিলিস্তিনিদের জন্য বেশ কয়েকটি মৌলিক অধিকারই কেড়ে নেওয়া হতে পারে; অন্যদিকে, যদি ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ তার একধাপ এগিয়ে রেখে আন্তর্জাতিক বয়ান ও রাজনৈতিক জোর ধরে রাখতে পারে, তাহলে হয়তো একটি নতুন কূটনীতিক আলোচনা উত্থিত হবে—যেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফিলিস্তিনি জনগণের অংশগ্রহণ ও স্বার্থ নিশ্চিত করা হবে। তবে এই পথটি কঠিন, দীর্ঘ ও ঝুঁকিপূর্ণ।

আত্মীয়তার নীতিতে যদি আমরা ফিরে যাই, তাহলে দেখা যাবে—এই সংকট আমাদের শেখায়, আন্তর্জাতিক কূটনীতি কেবল শক্তির মাপ নয়, বরং ন্যায়ের বিচারও বটে। মুসলিম বিশ্বের আটটি দেশের সিদ্ধান্ত যতই কৌশলগত হোক না কেন, মানুষের জীবনের ওপর এর ক্ষতি যদি না মেটানো যায়, তাহলে ইতিহাস একে ‘বিশ্বাসঘাতকতার’ চিহ্নেই সংরক্ষণ করবে। আর তখন শুধু একটি প্রশ্ন রয়ে যায়—এই পথ থেকে পুনরুদ্ধার সম্ভব কি না? যদি আন্তর্জাতিক সমাজ সত্যিই মানবিক মর্যাদাকে প্রাধান্য দেয়, যদি শক্তিধর দেশগুলো কেবল শক্তির হিসেব না করে মানুষের জীবন ও অধিকারকে কেন্দ্র করে কৌশল গঠন করে, তবেই তা সম্ভব। অন্যথায়, গাজার ধ্বংসাবশেষ ও শোকালোকের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার গল্পটি বহু বছর মানুষের মুখে মুখে ঘোরাতে থাকবে—একটি সতর্কবার্তা হিসেবে, যে রাজনৈতিক স্বার্থ যদি মানবিকতা ও ন্যায়বিচারের উপরে দাঁড়ায়, তাহলে সমাজের নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দীর্ঘমেয়াদে তা নিজেকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে।

আপনার মতামত জানানঃ