১৭তম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ১৮তম শতাব্দীর শুরুর দিকে মূলত শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছিল। নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং নানাধরনের যন্ত্র ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বিশাল পরিবর্তন এসেছিল ইউরোপ এবং আমেরিকায়। তখন গ্রামীণ সমাজে বাস করা কৃষক এবং হস্তশিল্পের কারিগররা ধীরে ধীরে দ্রুত বর্ধনশীল শহরগুলোর দিকে চলে এসেছিল। যন্ত্রপাতি ভরা ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে এসেছিল তারা। কৃষক থেকে কারখানার শ্রমিকে পরিণত হয়েছিল।।

শিল্প বিপ্লব অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করার পাশাপাশি নতুন নতুন সুযোগ তৈরি করলেও এর অনেক নেতিবাচক দিকও ছিল। পরিবেশ দূষণ এবং কারখানায় কর্মরত শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখে পড়ে গিয়েছিল।

শিল্প বিপ্লবের কয়েকটি নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

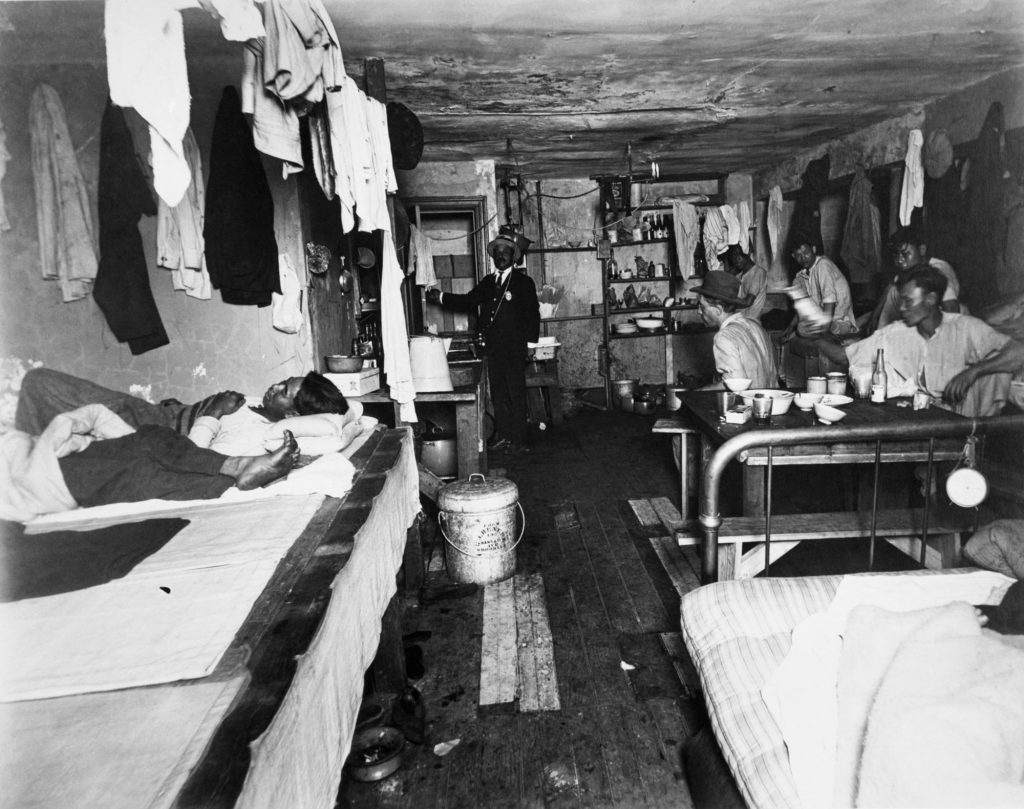

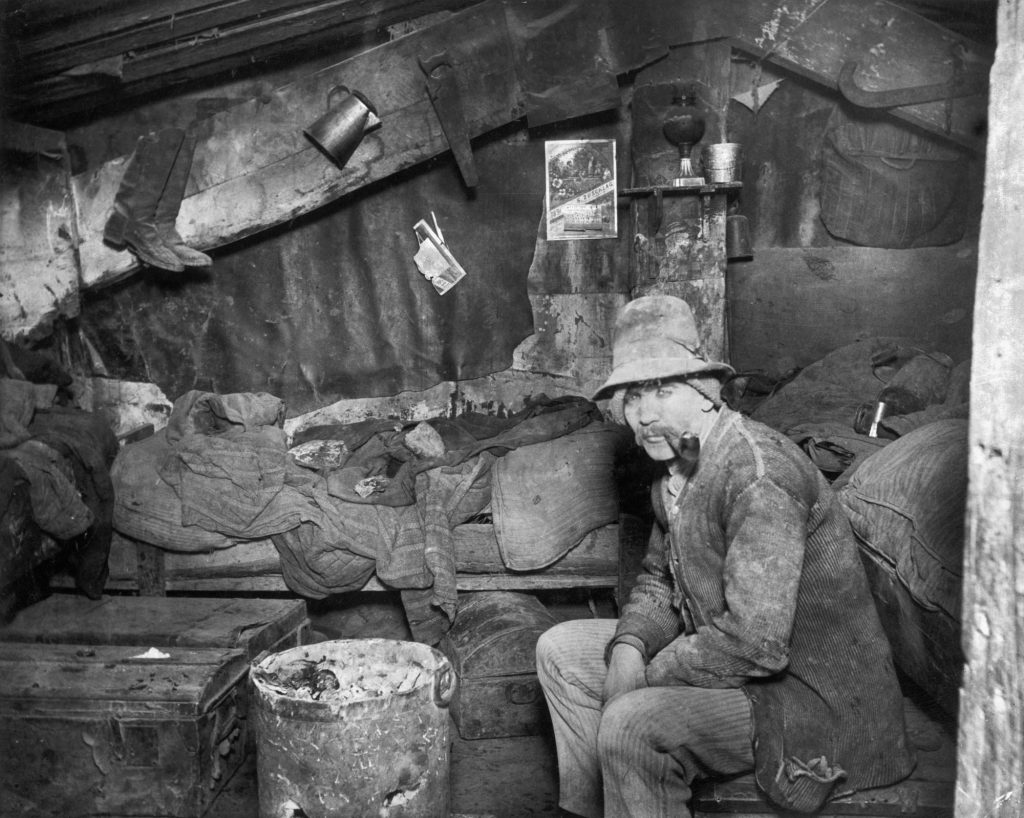

শ্রমিকদের আবাসস্থলের করুণ দশা

শিল্প বিপ্লবের কারণে শহর বড় হয়ে উঠছিল ঠিকই কিন্তু শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত বাসস্থান ছিল না। তাই শ্রমিকরা শহরের নিকটবর্তী এলাকাগুলোতে সস্তা বাসস্থান বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিল। অন্যদিকে তুলনামূলক অবস্থা সম্পন্ন বাসিন্দারা চলে গিয়েছিল শহরতলীতে। ১৮৩০ সালে ইংল্যান্ডের লিভারপুলে কর্মরত সরকারি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ড. উইলিয়াম হেনরি ডানক্যান গবেষণা করে দেখেছিলেন, শহরের বাসিন্দাদের এক তৃতীয়াংশ বিভিন্ন বাড়ির ভূগর্ভস্থ সেলার/ঘরে বসবাস করছে! মাটির নিচে থাকা সেই ঘরগুলোতে আলো-বাতাস চলাচল করার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই, নেই কোনো পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা। একটি রুমে সর্বোচ্চ ১৬ জন করে মানুষ বাস করছে! তাদের জন্য বাইরে বরাদ্দ ছিল মাত্র একটি টয়লেট! পর্যাপ্ত পরিষ্কার পানির অভাব এবং নোংরা পানি ও সুয়েজের কারণে বেজমেন্টে থাকা পায়খানার ট্যাংক উপচে ওঠায় শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা কলেরার মতো সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে ছিল।

নিম্নমানের খাদ্য ও পুষ্টিহীনতা

চিকিৎসক এবং সমাজ সংস্কারক জেমস ফিলিপস ১৮৩২ সালে “ম্যানচেস্টারের তুলা কারখানায় খেটে খাওয়া শ্রমিকদের নৈতিক এবং শারীরিক অবস্থা” শিরোনামে একটি গবেষণাপত্র তৈরি করেছিলেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছিলেন তৎকালীন সময়ে ব্রিটিশ শিল্প নগরীতে স্বল্প মজুরির বিনিময়ে কাজ করা শ্রমিকরা কী সামান্য পরিমাণ খাবার খেয়ে দিনপাত করতো। তাদের সকালের নাস্তায় ছিল এক কাপ চা কিংবা কফি, সাথে ছোট্ট একটা রুটি। দুপুরের খাবার হিসেবে সাধারণত থাকতো সেদ্ধ আলু, গলানো চর্বি ও মাখন; কখনো কখনো শুকরের মাংসের চর্বিযুক্ত কয়েকটি টুকরো মেশানো থাকতো। দিনের কাজ শেষ করার পর শ্রমিকরা আবার একটু চা পান করতো। চায়ের সাথে স্পিরিটসও নিতো তারা, সঙ্গে ছোট্ট রুটি কিংবা জই (ওটমিল) আর আলু। দিনের পর দিন এধরনের খাবার খাওয়ায় অপুষ্টিতে ভুগতো তারা। জেমস ফিলিপস তার গবেষণাপত্রে লিখেছিলেন, শ্রমিকরা প্রায়ই পেট এবং অন্ত্রের সমস্যায় ভুগতো, ওজন হারাতো এবং তাদের চামড়ার রং ফ্যাকাশে হয়ে যেত, সীসা-রং ধারণা করতো কিংবা হলদেটে হয়ে যেত।

প্রচন্ড চাপ সাথে অসন্তোষজনক জীবনধারা

শহরের বাইরে থেকে আসা কর্মীদেরকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রার সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে হতো। এই জীবনে নিজের ওপর তাদের খুব সামান্যই নিয়ন্ত্রণ ছিল। কারখানায় শিস্ বাজার সাথে সাথে তাদেরকে হাজির হতে হতো। দেরিতে হাজির হলে তাদেরকে কারখানায় ঢুকতে দেওয়া হতো না কিংবা মজুরি কেটে নেওয়া হতো, এমনকি তাদের কাছ থেকে উল্টো অর্থ আদায় করা হতো জরিমানা হিসেবে।

একবার কাজ শুরু হয়ে গেলে তারপর তারা মুক্তভাবে চলাচল করার সুযোগ পেত না, এমনকি প্রয়োজন পড়লে বিরতিও নিতে পারতো না, কারণ শ্রমিক বিরতি নিলে হয়তো মেশিন বন্ধ করতে হতে পারে। মফস্বল শহরের কারিগররা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কাজ করলেও শহরের কারখানায় কাজ করতে আসা শ্রমিকদেরকে একই কাজ বারবার করতে হতো। প্রোডাকশন তথা উৎপাদন বাড়ানোর জন্য শ্রমিকদেরকে প্রচন্ড চাপে রাখা হতো। “কাজের গতি বৃদ্ধি, বেশি তদারকি, কম অহংকার”- জর্জ ম্যাসন ইউনিভার্সিটির ইতিহাসবিদ পিটার এন. স্টিয়ের্নস বিষয়টাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। ২০১৩ সালে প্রকাশিত “দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলুশন ইন ওয়ার্ল্ড হিস্টোরি” বইতে তিনি লেখেছিলেন, সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করার পর শ্রমিকদের শরীরে কোনো শক্তি অবশিষ্ট থাকতো না যা দিয়ে তারা কোনো আনন্দ-বিনোদনে অংশ নিতে পারে। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে শহরের কর্তৃপক্ষ প্রায়ই তাদের উৎসব এবং অন্য যেকোনো কর্মসূচি নিষিদ্ধ করে দিতো। অথচ গ্রামে থাকাবস্থায় শ্রমিকরা এই উৎসবগুলো উদযাপন করে আনন্দ লাভ করতো। এভাবে বিনোদন বঞ্চিত শ্রমিকরা নিকটস্থ সরাইখানায় গিয়ে অ্যালকোহল পান করে তাদের অবসর সময় কাটাতো এবং নেশা করে ক্লান্তিকর, দুর্বিসহ জীবনটাকে কিছু সময়ের জন্য ভুলে থাকার চেষ্টা করতো।

বিপদজনক কর্মস্থল

শিল্প বিপ্লবের শুরুতে তেমন কোনো নিরাপত্তা বিধিমালা ছিল না, তাই কারখানাগুলো ছিল খুবই বিপদজনক। পিটার ক্যাপুয়ানো ২০১৫ সালে প্রকাশিত তার রচিত “চেঞ্জিং হ্যান্ডস : ইন্ডাস্ট্রি, ইভ্যুলুশন অ্যান্ড দ্য রিকনফিগারেশন অব দ্য ভিকটোরিয়ান বডি” নামের বইতে এই ব্যাপারে লিখে গেছেন। তিনি লিখেছেন, সেই সময় শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত মেশিনে হাত হারানোর ঝুঁকিতে থাকতো। তৎকালীন এক পত্রিকায় এধরনের একটি ঘটনার খবর প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৩০ সালে কারখানা শ্রমিক ডেনিয়েল বাকলির বাম হাত মেশিনে পড়ে কাটা যায়। পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, তার সহকর্মীরা মেশিনটিকে বন্ধ করতে করতে তার হাতটি মেশিনে আটকে ক্ষতবিক্ষত হয় এবং আঙুলগুলো গুঁড়ো হয়ে যায়। ডেনিয়েল বাকলিকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। সেই দূর্ঘটনার কারণে প্রাপ্ত ট্রমা তথা মানসিক আঘাতে সে মৃত্যুবরণ করেছিল।

সেই সময়কার খনিগুলো থেকে সরবরাহকৃত কয়লায় কারখানায় থাকা বাষ্পচালিত মেশিনগুলো চলতো। ভয়ংকর দূর্ঘটনা ঘটতো সেই কয়লা খনিগুলোতে। ডেভিড এম. টার্নার এবং ডেনিয়েল ব্ল্যাকি রচিত, ২০১৮ সালে প্রকাশিত “ডিজঅ্যাবিলিটি ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলুশন” বইতে একটি কয়লা খনিতে সংগঠিত গ্যাস বিস্ফোরণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সেই বিস্ফোরণের কারণে ৩৬ বছর বয়সী জেমস জ্যাকসন নামের একজন শ্রমিকের চেহারা, গলা, বুক, দুই হাত মারাত্মকভাবে পুড়ে গিয়েছিল এবং তার শরীরের অভ্যন্তরেও ক্ষতি হয়েছিল। তার অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি সহ্য করার জন্য তাকে আফিম দেওয়া হতো। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, প্রায় ৬ সপ্তাহ চিকিৎসা নেওয়ার পর ডাক্তার তাকে পুনরায় কাজে যোগ দেওয়ার জন্য উপযুক্ত বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। কর্মস্থলে পুনরায় যোগ দিতে পারলেও তার শরীরে আগুনে পোড়ার দাগগুলো স্থায়ীভাবে রয়ে গিয়েছিল।

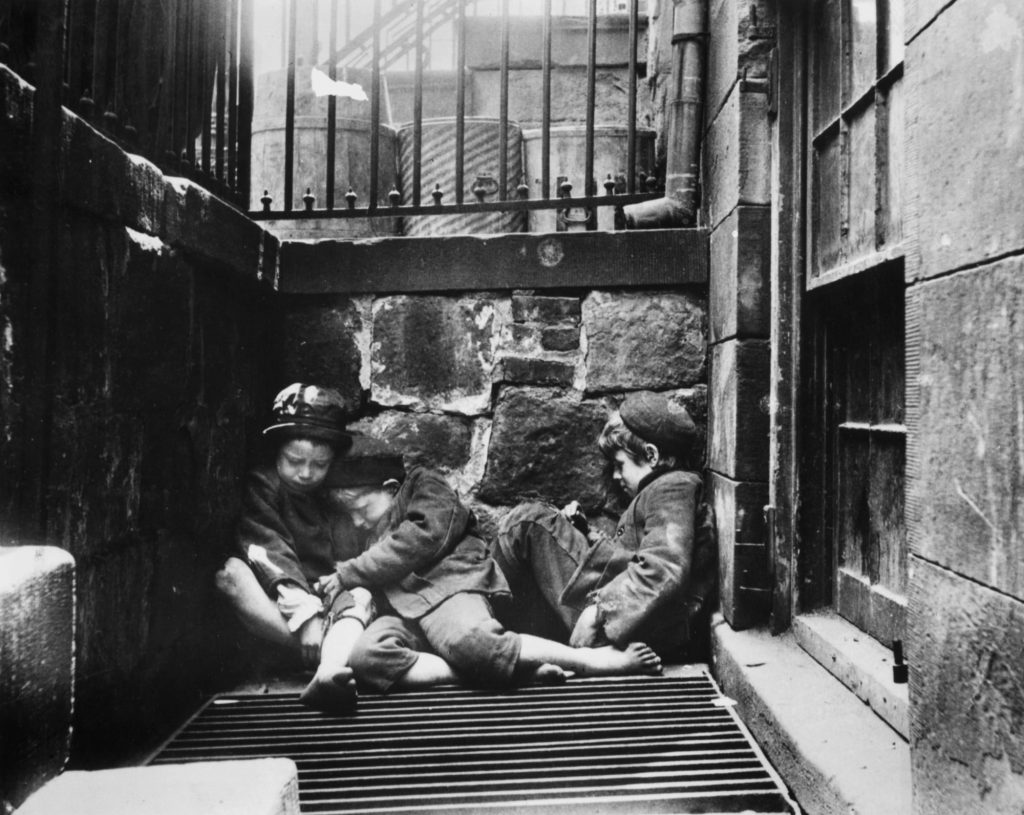

শিশু শ্রম

শিল্প বিপ্লবের আগেও শিশু শ্রম ছিল কিন্তু শিল্প বিপ্লবের কারণে শিশু শ্রমের চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল কয়েক গুণ! লন্ডনের বিভিন্ন এতিমখানা এবং দরিদ্র আশ্রম থেকে শিশুদেরকে নিয়ে কারখানার হোস্টেলে রাখা হতো। কারখানায় তাদেরকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করানো হতো, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতো সেই শিশুরা। তাদের প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো করতে বাধ্য করা হতো এবং প্রায়ই শিশুরা ভয়ংকর দূর্ঘটনার শিকার হতো।

১৮৩২ সালে জন ব্রাউন তার রচিত “এ মেমোয়ার অব রবার্ট ব্লিনকো, অ্যান অরফ্যান বয়” বইটিতে ১০ বছর বয়সী মেরি রিচার্ডস নামের একটি মেয়ের কথা লিখেছিলেন। মেরির পরনে থাকা অ্যাপ্রোন টেক্সটাইল মিলের একটি মেশিনে আটকে গিয়েছিল। ব্রাউন লিখেছেন,“…মুহূর্তের মধ্যে শক্তিশালী মেশিন হ্যাঁচকা টান মেরে মেয়েটিকে মেঝেতে ফেলেছিল। মৃত্যুর আগে মেয়েটি আর্তচিৎকার করেছিল, যা ছিল অত্যন্ত হৃদয় বিদারক।”

ইউনিভার্সিটি অব আলবের্তা’র ইতিহাস বিষয়ক প্রফেসর বেভারলি লেমির মতে, শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে শিশু শ্রমকে রীতিমতো পদ্ধতিগতভাবে এবং দীর্ঘমেয়াদে অপব্যবহার করা হয়েছে। শিল্প বিপ্লবের সবচেয়ে নেতিবাচক প্রভাবের কথা বলতে হলে এটার কথাই বলতে হবে।

তথ্যসূত্র : History.com

আপনার মতামত জানানঃ