ভারতে ইতিহাসকে ঘিরে লড়াই নতুন নয়, কিন্তু বিজেপি জমানায় এ লড়াই যেন এক সুসংগঠিত প্রকল্পের রূপ নিয়েছে। সাম্প্রতিক উদাহরণ মোগল সম্রাট আকবর ও মহীশূরের শাসক টিপু সুলতানকে ঘিরে পাঠ্যপুস্তকের নতুন ‘ছাঁকনি’। ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিইআরটি) অনুমোদিত স্কুলের বই থেকে তাদের নামের সঙ্গে জুড়ে থাকা ‘গ্রেট’ বা ‘দ্য গ্রেট’ বিশেষণ বাদ দেওয়া হয়েছে। যারা এত দিন ভারতের ইতিহাসে ‘মহান’ সম্রাট হিসেবে পরিচিত ছিলেন, নতুন বইয়ে তারা শুধু সাধারণ শাসক। সিদ্ধান্তটির রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক অর্থ তাই বহুস্তরে বিশাল। কেবল একটি শব্দ বাদ গেছে—কিন্তু তার মাধ্যমে ইতিহাসের ব্যাখ্যা বদলে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিল হিন্দুত্ববাদী শাসকগোষ্ঠী।

এই পরিবর্তনকে আড়াল করে রাখা সম্ভব হয়নি; দ্রুতই শুরু হয়েছে শাসক দল বিজেপি ও বিরোধী কংগ্রেসের তর্কাতর্কি। মাঠে নেমেছেন অরাজনৈতিক ইতিহাসবিদরাও। কেউ বলছেন, ইতিহাসের ভাষা ‘সংশোধন’ করা হচ্ছে; কেউ বলছেন, এটি আসলে ইতিহাসের পুনর্লিখন, যার লক্ষ্য অতীত থেকে মুসলিম শাসকদের ভূমিকা সযত্নে মুছে ফেলা। তর্কবিতর্কে ঢেউ ওঠে ঠিকই, কিন্তু ভারতীয় রাজনীতির বাস্তবতায় এসব হইচই খুব বেশিদিন থাকে না; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে যায়। আর ঠিক সেই ফাঁকেই এগিয়ে চলে প্রকল্প—রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) ও বিজেপির দীর্ঘমেয়াদি মতাদর্শিক পরিকল্পনা। গত এগারো বছরের ধারাবাহিকতায় তাদের লক্ষ্য খুব স্পষ্ট: আধুনিক ভারতের কল্পিত হিন্দুত্ববাদী ইতিহাস নির্মাণ এবং সেই ইতিহাসকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রশাসন—সব ক্ষেত্রেই মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

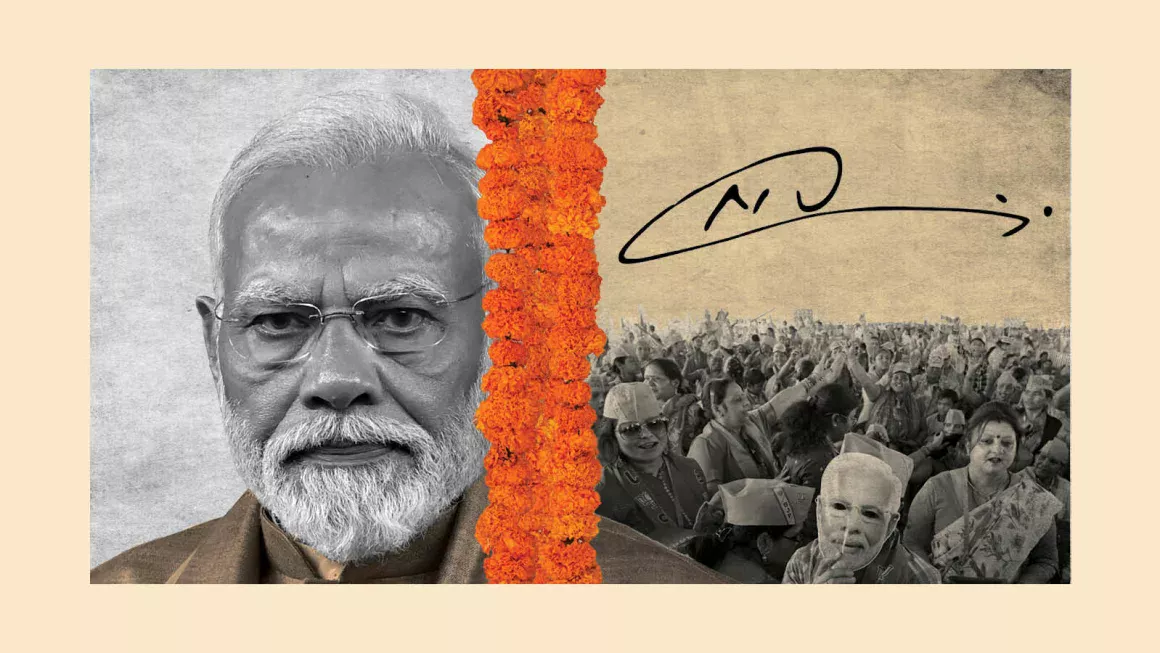

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি দিল্লির ক্ষমতায় বসার কিছুদিন পরই বোঝা যায়, শিক্ষা হবে এই মতাদর্শগত পরিবর্তনের প্রধান ক্ষেত্রগুলোর একটি। ক্ষমতায় আসার মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে তৎকালীন মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী স্মৃতি ইরানির সঙ্গে সংঘের শীর্ষ নেতৃত্বের টানা সাত ঘণ্টার বৈঠক সেই ইঙ্গিতই দিয়েছিল। দিল্লির মধ্যপ্রদেশ ভবনে হওয়া সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সুরেশ সোনি, দত্তাত্রেয় হোসাবোলের মতো প্রভাবশালী নেতা, সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত আরএসএস কর্মীরা। খবর এসেছে, সেখানে স্মৃতি ইরানিকে প্রায় পাঠশালার ছাত্রীর মতো করে বোঝানো হয়—কেন তাঁরা বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থাকে ‘ঔপনিবেশিক’ মনে করেন এবং কেন তার বদলে ‘ভারতের সনাতন মূল্যবোধ’কে ভিত্তি করে নতুন পাঠ্যক্রম দরকার। ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রচিন্তা—সবখানে চাই এক অন্য ধরনের ভারতীয়ত্ব, যেখানে মোগল বা মুসলিম শাসকদের অবদান প্রান্তিক, আর হিন্দু শাসক, ধর্মীয় কাহিনি ও পুরাণের গৌরব সামনে।

গুজরাটে মোদি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে এই প্রকল্পের পরীক্ষামূলক সংস্করণ দেখা যায়। তাঁর উত্তরসূরি আনন্দীবেন প্যাটেল ক্ষমতায় আসার পর আরএসএস নেতা দীননাথ বাটরার লেখা বই গুজরাটের প্রায় ৩৫ হাজার বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই একই দীননাথ বাটরার মামলার জোরেই মার্কিন ইন্ডোলজিস্ট ওয়েন্ডি ডনিগারের বই ‘দ্য হিন্দুস: অ্যান অলটারনেটিভ হিস্ট্রি’ ভারতের বাজার থেকে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিল প্রকাশনা সংস্থা। স্মৃতি ইরানির সঙ্গে দেখা করে তিনি সোজা কথা বলেন—অচিরেই এনসিইআরটির বর্তমান পরিচালনা পরিষদ বাতিল করতে হবে, স্কুলের পাঠ্যসূচি বদলাতে হবে, এবং ‘সনাতন ভারতের’ গল্পকে সামনে আনতে হবে। সেই কথার ধারাই আজ নানা রূপে বাস্তব হয়ে দেখা দিচ্ছে।

শিক্ষায় পরিবর্তনের হাওয়া প্রথম দিকে ব্যাপক বিরোধিতার মুখে পড়লেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রতিরোধ ক্রমে দুর্বল হয়েছে। মোদি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসায় অটল বিহারি বাজপেয়ী বা লালকৃষ্ণ আদভানির মতো জোটরাজনীতির বাধ্যবাধকতা তাঁকে মানতে হয়নি। ফলে মতাদর্শিক প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনি অনেক বেশি স্বাধীন ছিলেন। একদিকে পাঠ্যপুস্তক বদল, অন্যদিকে প্রতীকী রাজনীতির অংশ হিসেবে শহর, জনপদ, রেলস্টেশনের নাম পরিবর্তন—সবই চলেছে সমানতালে। মোগলসরাই রেলস্টেশন এখন দীনদয়াল উপাধ্যায়ের নামে, এলাহাবাদ হয়ে গেছে প্রয়াগরাজ, আওরঙ্গবাদ শম্ভুজিনগর, ফৈজাবাদ জেলা অযোধ্যা। দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনের ঐতিহাসিক ‘মোগল গার্ডেনস’ও রক্ষা পায়নি; তার নতুন নাম ‘অমৃত উদ্যান’। লক্ষ্য একটাই—জনমনে মুসলিম বা মোগল অতীতের উপস্থিতি ধীরে ধীরে মুছে দেওয়া।

এখানেই শেষ নয়, আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সাংবিধানিক সংস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিচালনা পর্ষদ, উপাচার্য নিয়োগ, গবেষণা অনুদান—সবখানে আরএসএস ঘনিষ্ঠ বা মতাদর্শে হিন্দুত্ববাদী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার স্পষ্ট। দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপারের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষককে পর্যন্ত সিভি জমা দিয়ে ‘যোগ্যতা প্রমাণের’ নির্দেশ দেওয়া হয়, যাতে কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করতে পারেন তিনি ইমেরিটাস অধ্যাপক পদে থাকার যোগ্য কি না। এই ঘটনাগুলো দেখায়, শুধু বইয়ের পাতাই নয়, জ্ঞানের কাঠামোটাকেই নিজেদের মতো করে গড়ে তুলতে চাইছে বর্তমান শাসকগোষ্ঠী।

স্কুলের পাঠ্যবইয়ের ইতিহাসও তাই এই বৃহত্তর প্রক্রিয়ারই অংশ। মোদি সরকারের সময় পাঠ্যসূচি বদলানোর এটা প্রথম ঘটনা নয়; ২০১৪, ২০১৭ ও ২০১৯ সালেও কয়েক দফা পরিবর্তন আনা হয়েছে, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল ইসলামি ইতিহাসকে প্রান্তিক করা। কিছু শ্রেণির ইতিহাস বই থেকে মোগলদের ওপর লেখা সম্পূর্ণ অধ্যায় বাদ, গান্ধীর হিন্দু–মুসলিম ঐক্য প্রচেষ্টার আলোচনা সংকুচিত, নাথুরাম গডসের ব্রাহ্মণ্য পরিচয়, তাঁর সমালোচনা এবং আরএসএসের ওপর নিষেধাজ্ঞার ইতিহাসকে পাত্তা না দেওয়া—সবই সেই ধারাবাহিকতার অংশ। গুজরাট দাঙ্গার আলোচনা মুছে দিয়ে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয় ইন্দিরা হত্যার পর দিল্লির দাঙ্গা, জরুরি অবস্থাকে ‘গণতন্ত্রের কালো অধ্যায়’ হিসেবে হাজির করা হয়। মহারাষ্ট্রে মোগল আমলের অধ্যায় পুরো তুলে দিয়ে জায়গা দেওয়া হয় ছত্রপতি শিবাজির বীরগাথাকে, সঙ্গে বোফর্স কেলেঙ্কারির মতো কংগ্রেসবিরোধী প্রসঙ্গ।

এর ফল কী হয়, তা দেখা যায় জনমত গঠনের পর্যায়ে এসে। দিল্লি বিজেপির নেতা কপিল মিশ্র বলেছিলেন, মোগলদের ইতিহাস ‘মিথ্যাচারিতা ছাড়া কিছু নয়’; তাঁর চোখে বাবর, আকবর, শাহজাহান বা আওরঙ্গজেব কেউই প্রকৃত সম্রাট নন, তারা ‘চোরচোট্টা, লুটেরা’, যাদের স্থান ইতিহাসে নয়, ডাস্টবিনে। এমন বক্তব্য যখন রাজনৈতিক মূলধারায় বারবার উচ্চারিত হয়, তখন পাঠ্যবই থেকে ‘গ্রেট’ শব্দ বাদ যাওয়াটা নিছক আনুষ্ঠানিক সমর্থন মাত্র। ইতিহাসের জটিল বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে মুসলিম শাসকদের এককভাবে খলনায়ক বানানো হয়, হিন্দু শাসকদের বীরত্বগাথা অতিরঞ্জিত হয়।

কিন্তু বাস্তব ইতিহাস এত সহজ সরল নয়। রোমিলা থাপার এক আলোচনায় মনে করিয়ে দিয়েছেন, ১৫৭৬ সালের হলদিঘাটের যুদ্ধে আকবরের সেনাপতি ছিলেন রাজা মান সিং, আর মহারাণা প্রতাপের সেনাপতি হাকিম খান সুর—একজন হিন্দু, অন্যজন মুসলিম। তাহলে কি সেটি স্রেফ হিন্দু–মুসলিম যুদ্ধ? আবার আওরঙ্গজেব–শিবাজি দ্বন্দ্বে আওরঙ্গজেবের প্রধান সেনাপতি ছিলেন জয়সিং, শিবাজির পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন মৌলভি হায়দর আলি কোহরি। ইতিহাসের বাস্তবতা হলো, রাজনৈতিক ক্ষমতা ও স্বার্থই তখনকার যুদ্ধ–সংঘর্ষের মূলভিত্তি, ধর্মীয় পরিচয় নয়। তেমনই মহীশূরের শাসক টিপু সুলতানের রাজ্যে মারাঠা আক্রমণে অনেক হিন্দু মন্দির ধ্বংস হলেও সেই মন্দির পুনর্গঠনে শঙ্করাচার্যকে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন টিপু। এসব জটিলতা হিন্দুত্ববাদী সরলীকরণের সঙ্গে যায় না; তাই পাঠ্যবই থেকে এগুলোকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দেওয়া হয়।

টিপু সুলতানকে নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষের অভিযোগ নতুন নয়। কর্নাটকে দলটির নেতৃত্বে থাকা নলিন কাতিল ঘোষণা করেছিলেন, ‘টিপুর বংশধরদের’—অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায়কে—রাজ্যে থাকার অধিকার নেই। টিপুর মূর্তি বা প্রতিকৃতি স্থাপনের বিরোধিতা করতে সড়কে নেমেছে বিজেপি, বিক্ষোভ করেছে বিভিন্ন জায়গায়। স্কুলের বইয়ে তাঁর নাম থেকে ‘গ্রেট’ শব্দ বাদ দেওয়া তাই এই বৃহত্তর বিদ্বেষ রাজনীতিরই এক প্রকাশ।

সবচেয়ে বড় দ্বিচারিতার জায়গা হলো, আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত যখন নিজেকে বহুত্ববাদী, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে তুলে ধরে, সেখানে কিন্তু আকবরকেই ‘উদার শাসক’ হিসেবে ব্যবহার করতে দ্বিধা করে না সরকার। দিল্লিতে জি২০ শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত ‘ইন্ডিয়া: মাদার অব ডেমোক্রেসি’ গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, সুশাসন হলো এমন ব্যবস্থা যেখানে ধর্ম নির্বিশেষে সবার কল্যাণ ঘটে; তৃতীয় মোগল সম্রাট আকবর নাকি সেই গণতন্ত্রেরই চর্চা করেছেন, তাঁর নীতি ছিল ‘সুলহ-এ-কুল’—সার্বজনীন শান্তি। সেখানে তাঁর ধর্মীয় বৈষম্যবিরোধী অবস্থান, ইবাদতখানা, নবরত্ন সভা, দীন-ই-ইলাহির প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয় গর্বের সঙ্গে। একদিকে বিশ্বদরবারে আকবরের উদারতা দিয়ে ভারতকে ‘সহিষ্ণু’ দেখানোর চেষ্টা, আর অন্যদিকে নিজ দেশে স্কুলের বই থেকে তাঁর নামের পাশ থেকে ‘গ্রেট’ মুছে ফেলা—এই দ্বিচারিতা হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রকৃত চেহারাই স্পষ্ট করে।

সব মিলিয়ে দেখা যায়, পাঠ্যপুস্তক থেকে একটি বিশেষণ বাদ যাওয়াকে শুধুই ‘ছোট্ট পরিবর্তন’ বলে দেখলে ভুল হবে। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি মতাদর্শিক প্রকল্পের অংশ, যার লক্ষ্য ইতিহাসকে নতুনভাবে সাজিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চেতনাকে নির্দিষ্ট দিকের দিকে ঠেলে দেওয়া। শিশু-কিশোররা যখন বইয়ে দেখবে মোগল বা মুসলিম শাসকদের অবদান ক্ষুদ্র বা বিতর্কিত, আর হিন্দু শাসকদের বীরত্ব অতিরঞ্জিত, তখন তাদের কাছে ভারতবর্ষের অতীত এক ভিন্ন রূপে ধরা দেবে। সেই বিকৃত অতীতের ওপর দাঁড়িয়ে গড়ে উঠবে বর্তমানের রাজনৈতিক মত, ঘৃণা আর বিভাজন। ইতিহাস হয়তো সত্যকে পুরোপুরি লুকিয়ে রাখতে দেয় না, কিন্তু ক্ষমতাসীনদের হাতে সে সত্য যেমনভাবে সাজানো হয়, তাতে ভবিষ্যতের নাগরিকেরা কোন গল্প শুনে বড় হবে—সেটাই হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

আপনার মতামত জানানঃ