বাংলাদেশিদের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভিসা–সংক্রান্ত যে জটিলতা তৈরি হয়েছে, তা আজ আর বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়; বরং এটি একটি বিস্তৃত ও বহুমাত্রিক সংকট, যার শেকড় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক—দু’দিকেই বিস্তৃত। দীর্ঘদিন ধরে বিদেশে পড়াশোনা, কাজ বা পর্যটনের উদ্দেশ্যে যাঁরা ভিসার জন্য চেষ্টা করছেন, তাঁদের বড় একটি অংশের অভিজ্ঞতাই এখন একই রকম হতাশার। স্কলারশিপ পাওয়া সত্ত্বেও ভিসা না পেয়ে সুযোগ হারানো কিংবা বহু দেশ ঘোরার রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও পর্যটন ভিসা প্রত্যাখ্যান হওয়া—এসব ঘটনা আর ব্যতিক্রম হিসেবে দেখা হয় না। শিক্ষার্থী, দক্ষ কর্মী, পর্যটক—সব শ্রেণির আবেদনকারীকেই সমানভাবে ভিসা জটিলতার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে।

বাংলাদেশিদের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভিসা–সংক্রান্ত যে জটিলতা তৈরি হয়েছে, তা আজ আর বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়; বরং এটি একটি বিস্তৃত ও বহুমাত্রিক সংকট, যার শেকড় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক—দু’দিকেই বিস্তৃত। দীর্ঘদিন ধরে বিদেশে পড়াশোনা, কাজ বা পর্যটনের উদ্দেশ্যে যাঁরা ভিসার জন্য চেষ্টা করছেন, তাঁদের বড় একটি অংশের অভিজ্ঞতাই এখন একই রকম হতাশার। স্কলারশিপ পাওয়া সত্ত্বেও ভিসা না পেয়ে সুযোগ হারানো কিংবা বহু দেশ ঘোরার রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও পর্যটন ভিসা প্রত্যাখ্যান হওয়া—এসব ঘটনা আর ব্যতিক্রম হিসেবে দেখা হয় না। শিক্ষার্থী, দক্ষ কর্মী, পর্যটক—সব শ্রেণির আবেদনকারীকেই সমানভাবে ভিসা জটিলতার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে।

এই পরিস্থিতির একটি স্পষ্ট উদাহরণ তানজুমান আলম ঝুমার অভিজ্ঞতা। হাঙ্গেরি এবং যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার জন্য টানা এক বছরের বেশি সময় চেষ্টা, স্কলারশিপ পাওয়া, সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন—সব কিছুর পরও ভিসা না পাওয়ায় তাঁর স্বপ্ন থেমে যায় শেষ মুহূর্তে। এ ধরনের অভিজ্ঞতা এখন হাজারো শিক্ষার্থীর বাস্তবতা। শুধু শিক্ষার্থী ভিসা নয়; পর্যটন, ব্যবসা বা শ্রমিক ভিসা—সব ক্ষেত্রেই একই চিত্র। ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কার মতো যেসব দেশে সহজেই ভিসা মিলত, সেসব দেশও এখন অনেক ক্ষেত্রে ‘না’ বলছে, কিংবা অস্বাভাবিক দীর্ঘমেয়াদে প্রক্রিয়া করছে। আবার ভারত ৫ আগস্টের রাজনৈতিক অস্থিরতার পর থেকে কার্যত পর্যটন ভিসা বন্ধ রেখেছে। অথচ ভারত বাদে কোনো দেশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক ভিসা নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করা হয়নি।

তাহলে সমস্যার মূল কোথায়? বিশ্লেষকদের মতে, ভিসা দেওয়া বন্ধ করা বা কমিয়ে দেওয়া আসলে এক ধরনের নরম বার্তা—যাতে বোঝানো হয় যে আবেদনকারীদের প্রতি আস্থা কমে গেছে। আর এই আস্থাহ্রাসের পেছনে রয়েছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিক অভিবাসনসংক্রান্ত উদ্বেগের জটিল সমন্বয়। দীর্ঘদিন ধরে কিছু বাংলাদেশি তুলনামূলক সহজ ভিসা পাওয়া কোনো দেশে পর্যটক হিসেবে প্রবেশ করে পরে অন্য দেশে পাড়ি জমানোর চেষ্টা করে আসছেন। অনিয়মিত অভিবাসনের এই প্রবণতা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রশাসনের নজর কেড়েছে। ভিয়েতনাম বা থাইল্যান্ডের মতো দেশ, যেখানে পূর্বে অভিবাসনবিরোধী মনোভাব খুব প্রবল ছিল না, তারা এখন বাংলাদেশি আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে সতর্ক অবস্থান নিয়েছে।

এখানে আরও একটি দিক রয়েছে—অসাধু ভিসা ও ট্রাভেল এজেন্টদের ভূমিকা। ভ্রমণ ভিসা দিয়ে বিদেশে মানুষ পাঠিয়ে পরে অবৈধভাবে শ্রমিক হিসেবে কাজ করানোর ঘটনা বহুদিন ধরেই শোনা যায়। এসব কর্মকাণ্ড কেবল বিদেশি সরকারের কাছে উদ্বেগ তৈরি করে না; বরং আবেদনকারীদের প্রতি দেশের সামগ্রিক ভাবমূর্তিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। একটি দেশের জনগণের প্রতি আস্থা কমে গেলে তার সরাসরি প্রতিফলন দেখা যায় ভিসা প্রক্রিয়ায়। কয়েকজনের অনিয়মের কারণে বিপুলসংখ্যক মানুষের ভোগান্তি তৈরি হওয়া বাস্তবে এটাই।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও এই সংকটকে তীব্র করেছে। দেশের অভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতা, পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি—সবকিছু মিলিয়ে ভিসা প্রক্রিয়ায় সতর্কতার মাত্রা বেড়েছে। বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত রাজনৈতিক দল–সমর্থকদের মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ বা বিবাদও আন্তর্জাতিকভাবে নেতিবাচক ইঙ্গিত পাঠিয়েছে। বিদেশি সরকারগুলো সাধারণত ভিসা এমন দেশগুলোর মানুষকে সহজে দেয়, যাদের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি স্থিতিশীল এবং যাদের নাগরিকরা নিয়ম মানার ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, মানবাধিকার উদ্বেগ এবং জনগণের দেশত্যাগের প্রবণতা—এসব বিষয় বেশি করে উঠে এসেছে, যা বিদেশি প্রশাসনকে আরও সতর্ক করেছে।

পাসপোর্ট র্যাংকিংয়ের বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্সের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের পাসপোর্ট বিশ্বের সপ্তম দুর্বলতম পাসপোর্ট হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মাত্র ৩৮টি দেশে ভিসামুক্ত বা অন-অ্যারাইভাল সুবিধা রয়েছে, যার বেশিরভাগই আফ্রিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশ। যেসব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ভ্রমণঘনিষ্ঠতা বেশি—ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া—তাদের বেশিরভাগের ভিসা এখন পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। পাসপোর্টের দুর্বলতা কেবল মর্যাদার বিষয় নয়; এটি সরাসরি ভ্রমণের স্বাধীনতা ও বৈশ্বিক গতিশীলতার সঙ্গে যুক্ত। একটি দেশের পাসপোর্ট যত বেশি দুর্বল, বিদেশি কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীদের ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে তত বেশি বিবেচনা করে।

পর্যটন খাতের বিশেষজ্ঞরাও বলছেন, এ ধরনের সংকট খুব বেশিদিনের নয়; বরং সাম্প্রতিক সময়ে দ্রুত বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রতি বছর বাংলাদেশিদের ৫–৬ লাখ বি১/বি২ ভিসা দিতেও অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু এবার সেই সংখ্যাটি দুই লাখের অনেক নিচে। অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা দেখা গেছে—আগে বহুবছরের ভিসা দিত, কিন্তু এখন আবেদনকারীরা প্রায়ই ‘অস্বীকৃতি’ বার্তা পাচ্ছেন। থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ার ভিসাও ধীরগতির প্রক্রিয়ায় আটকে থাকে, শ্রীলঙ্কার ই–ভিসা পেতেও দুই–তিন দিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

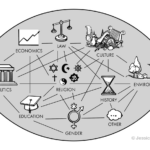

যদিও ভারতীয় ভিসা সংকটকে রাজনৈতিক হিসেবে দেখা হয়, কিন্তু অন্য দেশগুলোতে যে ভিসা জটিলতা তৈরি হয়েছে, তা অনেক বেশি কাঠামোগত। মূল সমস্যা হলো—অনিয়মিত অভিবাসন বৃদ্ধির আশঙ্কা, দেশীয় অস্থিতিশীলতা, আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হওয়া এবং ভিসার অপব্যবহার। এ অবস্থায় প্রশ্ন ওঠে—সমাধান কী?

সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবিরসহ বিশ্লেষকদের মতে, প্রথমত দেশীয় পর্যায়ে দৃশ্যমান পদক্ষেপ নিতে হবে। অনিয়মিতভাবে বিদেশে পাঠানো, ভিসা জালিয়াতি, মানবপাচারের সঙ্গে যারা যুক্ত—তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। বিদেশি সরকারগুলোকে বোঝাতে হবে যে বাংলাদেশ নিজের নাগরিকদের নিয়ম মানতে উৎসাহিত করছে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে। যদি দেশীয় উদ্যোগ দৃশ্যমান হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আস্থা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, কূটনৈতিক উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি। ভারতীয় ভিসা–সংকট রাজনৈতিক হওয়ায় সেখানে তাৎক্ষণিক সমাধান কঠিন। তবে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করা যেতে পারে। গত বছর বিডস নেতৃবৃন্দ দিল্লি থেকে ভিসা সেন্টার সরানোর অনুরোধ জানালে কয়েকটি দেশ ঢাকায় ভিসা প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু করে। কিন্তু প্রকৃত সমস্যা হলো—আশঙ্কা, অবিশ্বাস ও নিরাপত্তাজনিত চিন্তা। তাই সরকারকে শুধু প্রযুক্তিগত দক্ষতা বাড়ানো বা ভিসা সেন্টার স্থাপন করলেই হবে না; বরং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শক্ত বার্তা দিতে হবে যে বাংলাদেশ অভিবাসন ও নিরাপত্তা নিয়মগুলো কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করছে।

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি পুনর্গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রবাসে বাংলাদেশিদের আচরণ, রাজনৈতিক সংঘর্ষ, সামাজিক সমন্বয়—এসব বিষয়ও বিদেশি প্রশাসন বিবেচনা করে। ভিসা পাওয়া শুধু প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক বিষয় নয়; এটি একটি দেশের ‘সফট পাওয়ার’-এর প্রতিফলন। যে দেশ যত বেশি স্থিতিশীল, আইনের প্রতি যত বেশি শ্রদ্ধাশীল এবং বৈদেশিক নীতিতে যত বেশি দায়িত্বশীল—তার নাগরিকদের ভ্রমণ স্বাধীনতাও তত বেশি।

সবশেষে গুরুত্বপূর্ণ হলো দীর্ঘমেয়াদে একটি বিশ্বাসযোগ্য অভিবাসন–ব্যবস্থা তৈরি করা। বিদেশে কাজ বা পড়াশোনার উদ্দেশ্যে যারা যাচ্ছেন, তাদের জন্য তথ্যভিত্তিক সহায়তা, ভুয়া এজেন্ট প্রতিরোধ, সরকারি পর্যায়ে স্বচ্ছ যাচাই—এসব অত্যন্ত জরুরি। কারণ ভিসা সংকট কেবল ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়; এটি দেশের সম্ভাবনা, অর্থনীতি এবং বৈশ্বিক সংযোগকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

আজকের এ জটিল পরিস্থিতি রাতারাতি তৈরি হয়নি, আবার রাতারাতি কাটবেও না। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখা যায়, ভিসা সংকট শুধুই প্রশাসনিক বিলম্ব নয়; এটি একটি দেশের প্রতি আন্তর্জাতিক আস্থার সূচক। বাংলাদেশের জন্য এখন সবচেয়ে জরুরি হলো—এই আস্থাহীনতার কারণগুলো বোঝা, সেগুলো দূর করার উদ্যোগ নেওয়া এবং বিশ্বকে দেখানো যে বাংলাদেশ দায়িত্বশীল নাগরিক এবং স্বচ্ছ অভিবাসনব্যবস্থার দেশ হতে চায়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক—উভয় পর্যায়ে সে প্রচেষ্টা যত দ্রুত ও যত দৃশ্যমান হবে, ভিসা জটিলতা তত দ্রুত কমতে শুরু করবে।

আপনার মতামত জানানঃ