বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার সংকট আজ নতুন নয়, তবে হাসপাতালের মেঝেতে প্রতিদিন লাখো রোগীর চিকিৎসা গ্রহণের বিষয়টি এই সংকটকে এক ভয়াবহ মাত্রায় সামনে নিয়ে এসেছে। কালের কণ্ঠের প্রধান শিরোনামে বলা হয়েছে, সারা দেশে প্রতিদিন প্রায় ১২ হাজার রোগী মেঝেতে চিকিৎসা নিচ্ছেন। বার্ষিক হিসাবে এই সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৪৪ লাখ। আবার অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমানের মতে, প্রতিদিনের হিসেবে অন্তত ১৫ হাজার রোগী মেঝেতে চিকিৎসা নিতে বাধ্য হচ্ছেন, ফলে বছরে এই সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে ৫৪ লাখ। এই বিশাল সংখ্যক মানুষ যখন চিকিৎসার জন্য শয্যা পাচ্ছেন না, তখন সহজেই অনুমান করা যায় স্বাস্থ্যসেবার অবকাঠামো কতটা চাপে আছে।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মতো বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন গড়ে দুই হাজার রোগী মেঝেতে চিকিৎসা নিচ্ছেন। ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে একই অবস্থা। বিভাগীয় মেডিক্যাল কলেজগুলোতে গড়ে প্রতিদিন দেড় হাজার রোগী এবং অন্য মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলোতে গড়ে এক হাজার রোগী মেঝেতে চিকিৎসা নিচ্ছেন। অর্থাৎ, দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও শয্যাসংকট ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। অথচ তথ্য বলছে, গত পাঁচ বছরে সরকারি হাসপাতালগুলোর শয্যাসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। জেলা সদর হাসপাতালের শয্যা ৫০ থেকে বেড়ে ২৫০ করা হয়েছে, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১০ শয্যা থেকে বেড়ে ৫০ শয্যা করা হয়েছে, আর আইসিইউ শয্যা ৩৮১ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৮৬০। কিন্তু এই বৃদ্ধি সত্ত্বেও চাপ কমছে না। কারণ রোগীর চাহিদার তুলনায় এই বৃদ্ধি একেবারেই অপ্রতুল।

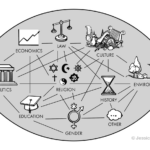

শয্যাসংকটের প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শুধু শয্যা বাড়ানোই সমস্যার সমাধান নয়। কারণ অনেক উপজেলা হাসপাতালে সারা বছর শয্যা ফাঁকা পড়ে থাকে, অথচ ঢাকাকেন্দ্রিক বড় হাসপাতালগুলো রোগীতে উপচে পড়ে। এর অন্যতম কারণ হলো কার্যকর রেফারেল সিস্টেমের অভাব এবং প্রাথমিক পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবার দুর্বলতা। অধিকাংশ রোগী প্রথমেই ঢাকায় বা বড় শহরে ছুটে আসেন, ফলে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলোতে চাপ কয়েকগুণ বেড়ে যায়। অথচ ইউনিয়ন বা উপজেলা পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা জোরদার করা গেলে এই চাপ অনেকটাই কমানো সম্ভব। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, অন্তত ৮০ শতাংশ মানুষকে ইউনিয়ন বা উপজেলা পর্যায়ে চিকিৎসা দিতে হবে, জেলা পর্যায়ে ৯৫ শতাংশ মানুষের সেবা নিশ্চিত করতে হবে এবং মাত্র গুরুতর পাঁচ শতাংশ রোগীকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা উচিত। এই কাঠামো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে মেঝেতে শোয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না।

দেশের বিভিন্ন জেলায় শয্যা-সংকটের বৈষম্যও ভয়াবহ। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, অন্তত ২০টি জেলায় প্রতি ১০ হাজার বাসিন্দার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে দুটি শয্যাও বরাদ্দ নেই। শেরপুরে সবচেয়ে কম—১.৩০, লক্ষ্মীপুরে ১.৪৪, নরসিংদীতে ১.৪৯, হবিগঞ্জে ১.৫০, গাজীপুরে ১.৫৬, সিরাজগঞ্জে ১.৫৮, চাঁপাইনবাবগঞ্জে ১.৬১, নাটোরে ১.৬২, গাইবান্ধায় ১.৬৩ ও চুয়াডাঙ্গায় ১.৬৬ শয্যা রয়েছে। এই বৈষম্য প্রমাণ করে, দেশের স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো সমানভাবে বিস্তৃত হয়নি। ফলে কোনো কোনো জেলায় তুলনামূলক কম চাপ থাকলেও ঢাকাসহ বড় শহরগুলোতে অতি মাত্রায় ভিড় জমছে।

হাসপাতালের করিডর ও মেঝেতে শোয়া রোগীরা যে আরেকটি গুরুতর ঝুঁকির মুখে থাকেন, সেটি হলো সংক্রমণ। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, করিডর বা মেঝেতে শোয়া রোগীরা নানা ধরনের হাসপাতাল-সম্পর্কিত সংক্রমণ বা নোসোকোমিয়াল ইনফেকশনে আক্রান্ত হতে পারেন। কারণ এসব জায়গা নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করা সম্ভব হয় না, ফলে এমআরএসএ বা ইএসবিএলের মতো জীবাণু সহজেই রোগী থেকে রোগীতে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকার চিকিৎসক ডা. কাকলী হালদার জানাচ্ছেন, সংক্রমিত হাত, সংক্রমিত সরঞ্জাম কিংবা বাতাসের মাধ্যমেও রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। শ্বাসতন্ত্রের জীবাণু অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে উঠছে, ফলে চিকিৎসা আরও জটিল হচ্ছে, আইসিইউ সাপোর্ট লাগছে এবং মৃত্যুঝুঁকি বাড়ছে। এক রোগ নিয়ে হাসপাতালে এসে অন্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বাড়ি ফেরার ঘটনাও নেহাত কম নয়। এতে রোগীর চিকিৎসা ব্যয় বাড়ছে এবং চিকিৎসার সময়সীমাও দীর্ঘ হচ্ছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই অবস্থার সমাধান কীভাবে সম্ভব? জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, শয্যা বাড়ানো একটি স্বল্পমেয়াদি সমাধান হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এর কোনো সুফল নেই। কারণ প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার ঘাটতি পূরণ না করলে শয্যা বাড়ালেও সংকট থেকে মুক্তি মিলবে না। অতীতে বাংলাদেশ ফাইলেরিয়া, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ, জলাতঙ্কের মতো রোগ প্রতিরোধে সফল হয়েছিল প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা জোরদারের মাধ্যমেই। বর্তমানে সেই ধারা দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে নিত্যদিন হাসপাতালের ওপর চাপ বাড়ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এখনই সময় প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার।

এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশনের সুপারিশ গুরুত্বপূর্ণ। কমিশন জানিয়েছে, বর্তমানে ৭০ শতাংশ স্বাস্থ্যসেবা বেসরকারি খাতে চলে গেছে। অথচ সরকারি খাতকে শক্তিশালী না করলে জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। কিন্তু কমিশনের প্রস্তাবগুলো যথাযথ গুরুত্ব পাচ্ছে না। সরকারি হাসপাতালের সেবা বাড়াতে হলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোকে আরও কার্যকর করতে হবে, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে পর্যাপ্ত ডাক্তার ও সরঞ্জাম নিশ্চিত করতে হবে এবং রেফারেল সিস্টেম চালু করতে হবে। পাশাপাশি সরকারি খাতের ওপর আস্থা বাড়াতে হবে যাতে রোগীরা ঢাকায় ছুটে না এসে স্থানীয় পর্যায়েই সেবা নিতে পারেন।

তবে বাস্তবতা হচ্ছে, প্রতিদিন ১৫ লাখ রোগী চিকিৎসার জন্য সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসছেন। সরকারি হাসপাতালে বর্তমানে শয্যা আছে প্রায় ৭২ হাজার, আর বেসরকারি খাতে প্রায় এক লাখ শয্যা। সব মিলিয়ে শয্যা সংখ্যা এক লাখ ৭১ হাজারের বেশি হলেও তা দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য অপ্রতুল। বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা খাতের পরিকাঠামোগত অগ্রগতি হলেও পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের অভাব এই সংকট তৈরি করেছে।

অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান যেমন বলেছেন, অন্তত আরও ১৫ হাজার শয্যা বাড়ানো ছাড়া মানসম্পন্ন চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন ২০ হাজার কোটি টাকার বিশাল বাজেট। কিন্তু শুধু বাজেট বরাদ্দই যথেষ্ট নয়, এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াও গুরুত্বপূর্ণ। আরেকদিকে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শয্যা বাড়ানো একমাত্র সমাধান নয়, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা জোরদার করাও জরুরি। যেমন, কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, উপজেলা পর্যায়ে চিকিৎসক সংখ্যা বাড়ানো, ওষুধ ও সরঞ্জাম সরবরাহ বাড়ানো এবং স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রসারিত করা।

আজ বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা একটি কঠিন সঙ্কটকাল অতিক্রম করছে। জনগণের চিকিৎসার চাহিদা বিপুল, অথচ অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা অপ্রতুল। মেঝেতে চিকিৎসা নেওয়া লাখ লাখ রোগীর চিত্র কেবল মানবিক দুর্দশার প্রতিফলন নয়, বরং একটি ভঙ্গুর স্বাস্থ্যসেবার বহিঃপ্রকাশ। যদি এখনই সরকার প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা, প্রাথমিক পর্যায়ের চিকিৎসা এবং সরকারি হাসপাতালের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়, তবে আগামী দিনে এই সংকট আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তার প্রশ্নে তাই অবিলম্বে কার্যকর সংস্কার জরুরি।

আপনার মতামত জানানঃ