মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিবাহ প্রথা একটি মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তবে এটি কোনো একদিনে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি, বরং ধীরে ধীরে মানুষ যখন গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন শুরু করে, তখন থেকে সামাজিক শৃঙ্খলার অংশ হিসেবে বিবাহের প্রথার বিকাশ ঘটেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ ছিল শিকারি ও সংগ্রাহক। সে সময় গোষ্ঠীর ভেতরে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ছিল অনিয়মিত ও অগোছালো। কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম বা সামাজিক বাধ্যবাধকতা ছাড়াই প্রজনন ও সহবাসের মাধ্যমে সন্তান জন্ম নিত। তবে সমাজ যতই জটিল হতে শুরু করল, ততই দেখা দিল পরিবার, সম্পদ, উত্তরাধিকার এবং সামাজিক পরিচয়ের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন থেকেই বিবাহ প্রথার সূচনা হয়।

প্রথম যুগের মানুষ মূলত গোষ্ঠীবদ্ধ অবস্থায় জীবনযাপন করত। এই গোষ্ঠীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল টিকে থাকা। কিন্তু গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি হয়ে উঠেছিল। কারণ, কোনো নিয়ম না থাকলে সন্তানদের বংশপরিচয় নির্ধারণ করা যেত না এবং উত্তরাধিকার প্রশ্নে বিভ্রান্তি তৈরি হতো। এই কারণে ধীরে ধীরে গোষ্ঠী নেতারা বা প্রবীণরা নারী-পুরুষ সম্পর্কের নিয়ম বেঁধে দেওয়া শুরু করেন। ধারণা করা হয়, প্রথম দিকে বিবাহ ছিল একধরনের সামাজিক চুক্তি যেখানে নারীকে পুরুষের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হতো শুধুমাত্র প্রজননের উদ্দেশ্যে নয়, বরং বংশপরিচয় ও সম্পদ রক্ষার জন্যও।

মানব সমাজে কৃষি বিপ্লব আসার পর বিবাহ প্রথা আরও সুসংহত হতে শুরু করে। কৃষির ফলে মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করল। জমি, ফসল ও গবাদি পশুর মালিকানা জন্ম নিল। এই মালিকানা রক্ষা এবং উত্তরাধিকারের জন্য স্থায়ী সম্পর্ক অপরিহার্য হয়ে উঠল। বিবাহ তখন শুধু যৌন সম্পর্কের নিয়মিতকরণ নয়, বরং অর্থনৈতিক ও সামাজিক চুক্তি হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নির্দিষ্ট হয়ে গেলে সন্তানদেরও বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করা যেত। এই পর্যায়ে সমাজে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার দৃঢ়তা বাড়তে থাকে। পুরুষরা সম্পদ ও পরিবার নিয়ন্ত্রণ করত, আর নারী মূলত পরিবার ও সন্তান লালন-পালনে নিয়োজিত থাকত।

প্রাচীন সভ্যতাগুলোতে বিবাহ প্রথা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। মেসোপটেমিয়া, মিশর, ভারত ও চীনের মতো প্রাচীন সভ্যতায় বিবাহ ছিল ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের অংশ। মেসোপটেমিয়ায় বিবাহ ছিল আইনি চুক্তি, যেখানে কনের পরিবার ও বরপক্ষের মধ্যে লেনদেন হতো। প্রাচীন মিশরে বিবাহকে একধরনের সামাজিক সম্পর্ক হিসেবে গণ্য করা হতো, যেখানে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই নির্দিষ্ট অধিকার ও দায়িত্ব ছিল। প্রাচীন ভারতে ‘বিবাহ সংস্কার’ ছিল ধর্মীয় রীতি, যা মনুস্মৃতি ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। এখানে বিবাহকে শুধু সামাজিক চুক্তি নয়, ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবেও দেখা হতো।

চীনা সভ্যতায় কনফুসীয় দর্শন বিবাহকে সমাজের শৃঙ্খলার অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছিল। সেখানে পারিবারিক কাঠামো ছিল রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র সংস্করণ। তাই বিবাহ শুধু ব্যক্তিগত বিষয় ছিল না, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিবাহ প্রথার মাধ্যমে পরিবার ও গোত্রের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠত, যা বৃহত্তর সমাজকে একত্র রাখত।

প্রাচীন গ্রিসে বিবাহ ছিল মূলত সম্পদ ও উত্তরাধিকার সুরক্ষার জন্য। সেখানে নারীর ভূমিকা সীমিত ছিল, তবে তাকে পরিবার ও সন্তান ধারণের জন্য অপরিহার্য মনে করা হতো। রোমান সভ্যতায় বিবাহকে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। রোমানরা বিবাহকে একধরনের নাগরিক চুক্তি হিসেবে দেখত, যেখানে স্বামী-স্ত্রীর উভয়েরই নির্দিষ্ট অধিকার ছিল।

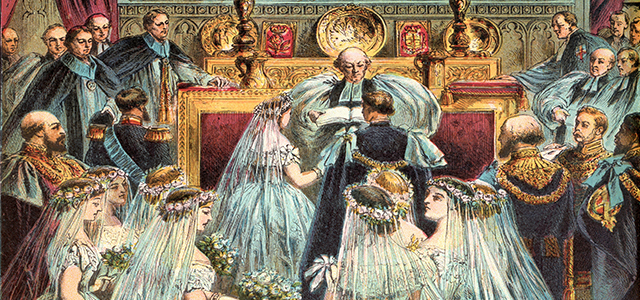

সময়ের সাথে সাথে ধর্মও বিবাহ প্রথায় বড় প্রভাব ফেলেছে। ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মে বিবাহকে পবিত্র সম্পর্ক হিসেবে দেখা হয়। ইহুদিধর্মে বিবাহ ছিল ঈশ্বরপ্রদত্ত একটি চুক্তি। খ্রিস্টধর্মে বিবাহকে ধর্মীয় সংস্কার হিসেবে গণ্য করা হয় এবং ক্যাথলিক চার্চে এটি একটি ‘সাকারামেন্ট’। ইসলাম ধর্মে বিবাহকে সামাজিক ও ধর্মীয় উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়েছে। ইসলামে বিবাহকে ‘নিকাহ’ বলা হয়, যা একটি আইনি চুক্তি হলেও তা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দায়িত্ব হিসেবেও বিবেচিত হয়। এখানে উভয় পক্ষের সম্মতি অপরিহার্য।

মধ্যযুগে বিবাহ প্রথা সমাজে আরও কঠোর রূপ নেয়। ইউরোপে চার্চ বিবাহকে কঠোর নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ করে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একচেটিয়া সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ককে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। একই সময়ে ইসলামিক বিশ্বে বিবাহ বহুবিবাহের অনুমতি থাকলেও নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ইসলামে বলা হয়েছে, ন্যায়সঙ্গতভাবে না পারলে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা উচিত নয়।

আধুনিক যুগে এসে বিবাহ প্রথায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। শিল্প বিপ্লবের ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো পাল্টে যায়। নারীরা ক্রমে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে শুরু করে। শিক্ষার প্রসার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণা নারীর অধিকারকে সামনে নিয়ে আসে। এর ফলে বিবাহ আর শুধু অর্থনৈতিক বা সামাজিক চুক্তি নয়, বরং প্রেম, বন্ধুত্ব ও ব্যক্তিগত পছন্দের ভিত্তিতেও প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। পাশ্চাত্যে প্রেমভিত্তিক বিবাহ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে সারা বিশ্বে এই ধারা ছড়িয়ে পড়ে।

বর্তমানে বিবাহ প্রথা বিশ্বজুড়ে নানা রূপে বিদ্যমান। কিছু সমাজে এখনও পরিবার নির্ধারিত বিবাহ প্রাধান্য পায়, বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে। আবার পাশ্চাত্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও প্রেমভিত্তিক বিবাহকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। সমকামী বিবাহও আধুনিক সমাজে আইনগত স্বীকৃতি পেয়েছে অনেক দেশে। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, বিবাহ প্রথা যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে, সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী তার রূপান্তর ঘটেছে।

তবে মূলত বিবাহ প্রথার উদ্দেশ্য একটাই—মানুষের সামাজিক জীবনকে সুশৃঙ্খল করা। সন্তানদের বৈধতা, উত্তরাধিকার, সম্পদ বণ্টন এবং পারিবারিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা বিবাহ প্রথার প্রধান লক্ষ্য। এর পাশাপাশি মানসিক সঙ্গ, ভালোবাসা, সহযোগিতা এবং পারস্পরিক দায়িত্ববোধও বিবাহকে আরও দৃঢ় করেছে।

আজকের বিশ্বায়নের যুগে বিবাহ আর শুধু স্থানীয় প্রথার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি আন্তর্জাতিক রূপও নিচ্ছে। বিভিন্ন সংস্কৃতি, ধর্ম ও দেশের মানুষ পরস্পরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। এর ফলে নতুন নতুন সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটছে।

সবশেষে বলা যায়, মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিবাহ প্রথা একটি ক্রমবিবর্তিত প্রতিষ্ঠান। প্রাগৈতিহাসিক যুগে টিকে থাকার প্রয়োজন থেকে শুরু করে আধুনিক যুগে প্রেম ও ব্যক্তিস্বাধীনতা পর্যন্ত—প্রত্যেক সময়ে বিবাহ সমাজকে স্থিতিশীল ও সংগঠিত রাখতে অবদান রেখেছে। যতই সমাজ পরিবর্তিত হোক না কেন, বিবাহ এখনও মানুষের জীবনে এক অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকে আছে, এবং ভবিষ্যতেও তার গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে।

আপনার মতামত জানানঃ