‘আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ক্ষেত্রে একথা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, এই শতাব্দী বা আগামী শতাব্দীতে বুদ্ধিমত্তা বায়োলজির সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠবে। তারপর আমরা আর সবচেয়ে বুদ্ধিমান থাকব না।’- ক্যামব্রিজের অধ্যাপক হুউ প্রাইস এই ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন এক দশক আগে।

এছাড়া স্টিফেন হকিং থেকে শুরু করে ইলন মাস্ক: বিশ্বের শীর্ষ কয়েকজন বিজ্ঞানী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, এটি একসময় হয়তো মানব প্রজাতির জন্য একটি হুমকি হয়ে উঠতে পারে। এই সম্ভাবনাকেই আবার উস্কে দিল বিজ্ঞানের স্পর্ধা।

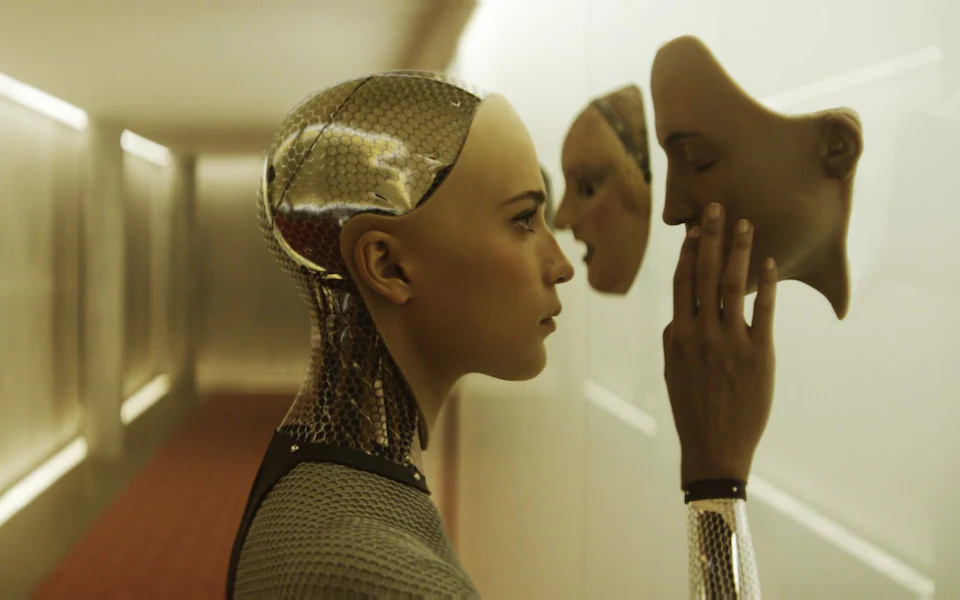

কিছুদিন আগেও রোবট বললেই মনে হত কঙ্কালের মতো সরু লিকলিকে কোনো ধাতব মূর্তির কথা। এখন রোবটের চেহারা অনেকটা মানুষের মতো হয়েছে। তবে তার শরীর একইরকম শক্ত; ধাতু বা প্লাস্টিক দিয়েই তৈরি। তার শরীরে এখনও মানুষের মতো কোমলতা কিংবা প্রাণ আসেনি।

তবে এই বিষয়টা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছিলেন প্রযুক্তিবিদরা। অনেক গবেষণার পর সম্প্রতি গবেষকরা তৈরি করলেন পৃথিবীর প্রথম জীবন্ত রোবট।

প্রথম ‘জীবন্ত’ এই রোবট তৈরি করার দাবি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা। এর নাম দিয়েছেন জেনোবটস। তারা দাবি করছেন, এই রোবট বংশবৃদ্ধিও ঘটাতে পারে। এই প্রজনন এমনভাবে ঘটে, যা আগে কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায়নি।

ধাতব উপাদানের বদলে সেগুলো তৈরি করা হয়েছে সম্পূর্ণ জীবন্ত কোষ দিয়ে। হ্যাঁ, শুনতে অবাক লাগলেও তা সত্যি। একটি ব্যাঙের প্রজাতির স্টেম কোষ দিয়েই তৈরি হয়েছে জেনোবটগুলি।

যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, আফ্রিকান নখরযুক্ত ব্যাঙের (জেনোপাস লেভিস) স্টেম সেল থেকে এ রোবট গঠন করা হয়েছে। এক মিলিমিটারের চেয়েও কম প্রশস্তের (দশমিক শূন্য ৪ ইঞ্চি) জেনোবটসের নামও দেওয়া হয়েছে আফ্রিকার ব্যাঙের নাম থেকেই।

গত বছর গবেষণা করার সময় বিজ্ঞানীরা দেখতে পান, ক্ষুদ্র কোষগুলো নড়াচড়া করতে পারে। এ ছাড়া একত্রে কাজ করার পাশাপাশি নিজে থেকেই সেরে উঠতে পারে।

বিজনেস ইনসাইডারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, কোষগুলোতে ছোট ছোট লোম থাকে, যাকে সিলিয়া বলা হয়। এগুলো চারপাশে চলাফেরা করতে সহায়তা করে।

এই রোবট নিয়ে গবেষণায় কাজ করেছেন ভারমন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, টাফটস বিশ্ববিদ্যালয় ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েসিস ইনস্টিটিউট ফর বায়োলজিক্যালি ইন্সপায়ারড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গবেষকেরা।

এ তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সঙ্গে কাজ করা বিজ্ঞানী স্যাম ক্রাইগম্যান বলেন, ‘বড় শিল্প বা ধাতব কাজের উপযোগী বড় যন্ত্রকে রোবট মনে করে মানুষ। তবে রোবট প্রকৃতপক্ষে শারীরিক ও দরকারি কাজ করে এমন যন্ত্রকে বোঝায়। ক্ষুদ্র এ রোবট কী ধরনের কাজ করতে পারে, তা আমরা বের করার চেষ্টা করেছি। আমরা দেখতে পেয়েছি, এটি পাত্র পরিষ্কারের কাজ করতে পারে।’

টাফটস বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালেন ডিসকভারি সেন্টারের পরিচালক ও জীববিজ্ঞানী মাইকেল লেভিন বলেন, ব্যাঙের প্রজনন করার সাধারণ পদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু যখন স্টেম সেল ভ্রূণ থেকে আলাদা করে ফেলা হয় এবং তাদের নতুন পরিবেশে প্রজননের সুযোগ দেওয়া হয়, তখন তারা নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে।

ভারমন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং রোবটিকস বিশেষজ্ঞ জোশ বনগার্ড বলেছেন, স্টেম সেল বিভিন্ন ধরনের কোষে বিকাশ করার ক্ষমতা রাখে।

জেনোবটস তৈরিতে ব্যাঙের ভ্রূণ থেকে স্টেম সেল আলাদা করে প্রজননের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ দেওয়া হয়। কিন্তু কোনো জিনগত পরিবর্তন আনা হয় না। দেখা যায়, এটি নিজে থেকেই কাজ করতে পারে। তাই এটি একদিকে যেমন রোবট, তেমনি এটি জীবও বটে। যেহেতু এটি জেনেটিক্যালি অপরিবর্তিত ব্যাঙ কোষ থেকে তৈরি।

তিন হাজার কোষ ব্যবহার করে তৈরি গোলক আকৃতির এ রোবট বংশবৃদ্ধি করতে পারে। তবে এটা ঘটে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত মেনে।

তবে এই প্রযুক্তি এখনো প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে বলে মনে করছেন গবেষকেরা। ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও আণবিক জীববিজ্ঞানের নানা পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে একে নানা কাজে লাগানো যাবে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা।

তবে স্ব-প্রতিলিপি তৈরিতে সক্ষম এ ধরনের প্রযুক্তি উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে। গবেষকেরা বলছেন, জীবন্ত রোবটগুলো পরীক্ষাগারে সীমাবদ্ধ রয়েছে। এগুলো বৈজ্ঞানিক নীতিনৈতিকতা মেনেই তৈরি করা হয়েছে।

জেনোবট মূলত একটি ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড। আয়তন ১ মিলিমিটারেরও কম। তবে ছোটো হলেও এই রোবটগুলো এমন কিছু কাজ করতে সক্ষম, যা সাধারণত ধাতব বা প্লাস্টিকজাত পদার্থে তৈরি রোবট করতে পারে না। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি দিক হল ক্ষতপূরণ।

হ্যাঁ, মাঝ বরাবর কেটে ফেললেও নতুন করে পুনর্জন্ম নিতে পারে জেনোবটের দেহাংশগুলো। তাছাড়া খাবার বা কোনো জ্বালানি ছাড়াই তারা বেঁচে থাকতে পারে টানা কয়েক সপ্তাহ।

জেনোবট এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। এই রোবটের হাত ধরেই প্রযুক্তির ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে বলেই অভিমত গবেষকদের।

এসডব্লিউ/এসএস/১০৩৭

আপনার মতামত জানানঃ