রাজধানী ঢাকায় গত ১০ মাসে ১৯৮টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা—সংখ্যাটি একদিকে আতঙ্ক তৈরি করে, অন্যদিকে তুলে ধরে নগরজীবনের নিরাপত্তা বাস্তবতার কঠিন চিত্র। ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) জানায়, মাসিক হিসাব করলে গড়ে ২০টির মতো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে শহরজুড়ে। ঘটনা তদন্ত ও অপরাধ উদঘাটনের বিষয়ে পুলিশের দাবি আশাব্যঞ্জক হলেও এই পরিসংখ্যান দেখায়, নগরের নিত্যযাপনে অস্থিরতা নতুন নয়; বরং তা আরও জটিল ও বহুস্তরীয় হয়ে উঠছে। ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, বেশির ভাগ ঘটনার রহস্য উদঘাটন করা গেলেও প্রতিটি হত্যার পেছনে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক বা ব্যক্তিগত টানাপোড়েন কাজ করছে, তা রাজধানীর অপরাধ প্রবণতাকে আরও গভীরভাবে বোঝার দাবি রাখে। বিশেষত পল্লবীতে যুবদল নেতা গোলাম কিবরিয়া হত্যাকাণ্ড নতুন করে অসন্তোষ ছড়িয়ে দেয়, যা রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মনেও উদ্বেগ তৈরি করেছে।

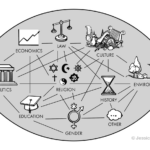

নগরী ঢাকার অপরাধ মানচিত্রে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়। প্রায়ই দেখা যায়, চুরি বা ডাকাতির মতো ঘটনাই কখনো কখনো হত্যা পর্যন্ত গড়ায়—অথবা পারিবারিক কোন্দল, ব্যক্তিগত বিরোধ, সম্পর্কগত জটিলতা কিংবা রাজনৈতিক উত্তেজনা একসময় মারাত্মক রূপ ধারণ করে। দ্রুতবর্ধনশীল এই নগরীতে মানুষের জীবনযাপন যেমন বদলেছে, তেমনি বেড়েছে সামাজিক চাপ, মূল্যবোধের টানাপোড়েন, মানসিক অস্থিরতা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য। এসব কারণ কখনো কখনো অপরাধের দিকে মানুষকে ঠেলে দেয়। পুলিশের দাবি অনুযায়ী অনেক হত্যার রহস্য উদঘাটন হলেও প্রশ্ন থেকেই যায়—এত সংখ্যক হত্যার ঘটনার জন্মই বা কেন? একদিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্ষমতা বাড়লেও অপরাধের ধরন এবং গতিপ্রবাহ আরও সূক্ষ্ম ও সংগঠিত হয়ে উঠেছে। সমাজবিজ্ঞানীরা এর পেছনে একাধিক কারণ চিহ্নিত করেন: শহুরে বিচ্ছিন্নতা, সামাজিক দুরত্ব, পারিবারিক ভাঙন, অর্থনৈতিক চাপ, এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট।

পল্লবীতে যুবদল নেতা গোলাম কিবরিয়া হত্যাকাণ্ড সাম্প্রতিক সময়ের আলোচিত ঘটনাগুলোর একটি। পুলিশ ইতিমধ্যে একজনকে আটক করেছে বলে জানালেও মূল রহস্য উদঘাটনে অনুসন্ধান এখনও চলছে। এই হত্যাকাণ্ড রাজনৈতিক উত্তেজনার সঙ্গে যুক্ত কি না—এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠে এসেছে। কারণ বাংলাদেশে রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে বা রাজনৈতিক পরিচয়ধারী ব্যক্তিদের ওপর হামলা প্রায়ই গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তালেবুর রহমান বলেন, যারা অস্ত্রধারী ছিল, যারা ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে বা সম্পৃক্ত ছিল, তাদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে এবং দ্রুত সময়ের মধ্যেই পুলিশ অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে পারবে বলে আশা করছেন। এ ধরনের বক্তব্য পুলিশের আত্মবিশ্বাসকে নির্দেশ করে বটে; তবে অপরাধ দমনে শুধু রহস্য উদঘাটনই যথেষ্ট নয়, বরং প্রয়োজন অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধে কার্যকর উদ্যোগ।

ঢাকা এমন একটি শহর, যেখানে প্রতিদিন লাখো মানুষ কর্মব্যস্ততার মধ্যে ছুটে চলেন। দ্রুতগতির জীবন, জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য মিলিয়ে এখানে অপরাধ ঘটার সুযোগও তুলনামূলক বেশি। একইসঙ্গে নগরের একাংশে রয়েছে বস্তি ও অস্বচ্ছল আবাস, যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা বা নিরাপত্তার সুযোগ সীমিত। এসব এলাকা প্রায়ই অপরাধের উৎস হিসেবে চিহ্নিত হয়, যদিও অপরাধ কখনোই একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি বা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। অনেক হত্যাকাণ্ড ঘটে পারিবারিক বা আত্মীয়তার পরিমণ্ডলে—যেখানে ঝগড়া, বিরোধ, অবিশ্বাস, কিংবা মানসিক চাপ ঘটনাকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়। আবার সম্পর্কভিত্তিক অপরাধ—দাম্পত্য কলহ, প্রেমঘটিত বিরোধ বা ব্যক্তিগত অপমান—এগুলোও ঢাকায় হত্যাকাণ্ডের বড় একটি অংশ দখল করে। অর্থাৎ homicidal crime বা হত্যা শুধু গ্যাং বা পেশাদার অপরাধীর মাধ্যমে নয়, বরং সাধারণ মানুষের মধ্যেও প্রবল হয়ে উঠছে।

নগরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিনরাত কাজ করলেও অপরাধ প্রতিরোধে সবচেয়ে বড় বাধা হলো সামাজিক কাঠামোর দুর্বলতা। আমরা প্রায়ই দেখি, ছোটোখাটো বিরোধ, রাস্তা নিয়ে তর্ক, ব্যবসায়িক বিরোধ এমনকি প্রতিবেশীদের মধ্যে সামান্য মতবিরোধ থেকেও বড় ধরনের ঘটনা ঘটে যায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় অস্ত্রের সহজলভ্যতা, উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে অক্ষমতা এবং আচরণগত আক্রমণশীলতা। নগর জীবন যেখানে প্রতিযোগিতাপূর্ণ এবং চাপপূর্ণ, সেখানে মানুষের ধৈর্য এবং সহনশীলতা কমে যায়। ফলে সংঘাত দ্রুত বিস্ফোরিত হয়। অপরাধ দমনে পুলিশের ভূমিকা যেমন জরুরি, তেমনি সামাজিক নৈতিকতা এবং মানসিক সুস্থতা বজায় রাখাও অপরিহার্য। বিদ্যালয়, পরিবার, গণমাধ্যম এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানুষের আচরণগত পরিবর্তন ও সহনশীল সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে হবে।

অপরদিকে, রাজধানীতে হত্যাকাণ্ডের ঘটনার তদন্ত সফল হওয়া অবশ্যই পুলিশের কৃতিত্ব। আধুনিক প্রযুক্তি, সিসিটিভি নজরদারি, গোয়েন্দা নজরদারির কারণে এখন অনেক অপরাধ দ্রুত উদঘাটিত হয়। তবে অপরাধ দমনে সফলতা মানে এই নয় যে অপরাধ কমে যাচ্ছে; বরং অপরাধ উদঘাটনে দক্ষতা বাড়ছে। বিরোধী দলীয় বা রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ব্যক্তির হত্যাকাণ্ড হলে বিষয়টি আরও স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে, কারণ এতে রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। সেই দিক থেকে গোলাম কিবরিয়ার হত্যার তদন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশ বলছে, তারা ঘটনার সব দিক বিশ্লেষণ করছে, কারা পরিকল্পনাকারী, কারা বাস্তবায়নকারী, অস্ত্র কোথা থেকে এসেছে—এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে। তদন্তের অগ্রগতির ওপর নির্ভর করছে রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রতিক্রিয়ার মাত্রাও।

নগরজীবনে অপরাধ কমাতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি নাগরিক সমাজের দায়িত্বও কম নয়। পরিবারে মূল্যবোধ, সহনশীলতা, সামাজিক শিক্ষা ও মানবিকতা চর্চা—এসবই একটি নিরাপদ সমাজ নিশ্চিত করতে পারে। শহরে দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া অপরিচিতি ও একাকিত্ব মানুষকে মাঝে মাঝে এমন অবস্থায় ঠেলে দেয়, যেখানে আবেগই নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে, যুক্তি নয়। তাছাড়া সামাজিক মাধ্যমের তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, গুজব ছড়ানো, হিংস্রতা উসকে দেওয়া অনেক সময় অপরাধ প্রবণতাকে বাড়িয়ে তোলে। তাই অপরাধ প্রতিরোধকে শুধু পুলিশি কাঠামোর মধ্যে দেখা যাবে না; এটি সমাজব্যবস্থা, মানুষের মানসিকতা এবং রাষ্ট্রীয় নীতিমালার সমন্বয়েই মোকাবিলা করতে হবে।

ঢাকার মতো একটি জনবহুল ও ব্যস্ত শহরে অপরাধ শূন্যে নামিয়ে আনা হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু অপরাধকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, কমিয়ে আনা এবং বিচার নিশ্চিত করা অবশ্যই সম্ভব। পুলিশ বলছে তারা কাজ করছে, তদন্ত এগোচ্ছে, অপরাধীরা ধরা পড়ছে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে প্রয়োজন নগরের সামাজিক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করা এবং মানুষের জীবন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ১৯৮টি হত্যাকাণ্ড কেবল সংখ্যা নয়—প্রতিটি একটি পরিবার, একটি ভবিষ্যৎ, একটি সম্পর্ক এবং একটি জীবনের আকস্মিক পতন। নগরজীবনের ব্যস্ততার আড়ালে লুকানো এই বেদনা সমাজকে ভাবতে বাধ্য করে, আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি এবং কোন পথে এগোচ্ছি। একটি নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ শহর গড়তে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রশাসন, নাগরিক এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের সমন্বিত উদ্যোগ এখন সময়ের দাবি।

আপনার মতামত জানানঃ