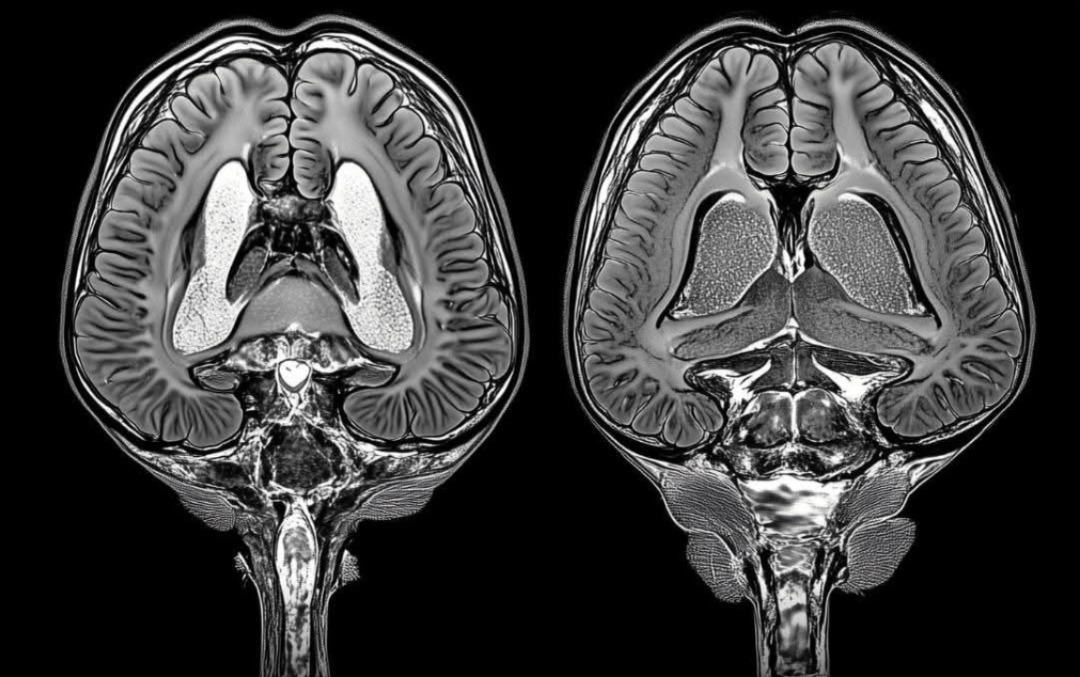

আমাদের মস্তিষ্ক যে প্রতিনিয়ত নিজেকে খেয়ে ফেলে, এই কথাটা প্রথম শোনার পর চমকে যাওয়াটা একেবারেই স্বাভাবিক। মনে হতে পারে এটি কোনো সায়েন্স ফিকশন কাহিনি বা অদ্ভুত কোনো ভৌতিক গল্প। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন আমাদের মস্তিষ্ক নিয়মিতভাবেই নিজের কিছু অংশ খেয়ে ফেলে এবং এই প্রক্রিয়া আমাদের বেঁচে থাকার জন্য ভীষণ জরুরি। মস্তিষ্কের এই খাওয়ার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এক বিস্ময়কর জৈবক্রিয়া, যার নাম ফ্যাগোসাইটোসিস। এই প্রক্রিয়া শুধু রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্যই নয়, বরং আমাদের মস্তিষ্কের উন্নয়ন, স্মৃতিশক্তির ধারালো হওয়া এবং চিন্তাশক্তি গতিশীল রাখার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের মস্তিষ্ক যে প্রতিনিয়ত নিজেকে খেয়ে ফেলে, এই কথাটা প্রথম শোনার পর চমকে যাওয়াটা একেবারেই স্বাভাবিক। মনে হতে পারে এটি কোনো সায়েন্স ফিকশন কাহিনি বা অদ্ভুত কোনো ভৌতিক গল্প। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন আমাদের মস্তিষ্ক নিয়মিতভাবেই নিজের কিছু অংশ খেয়ে ফেলে এবং এই প্রক্রিয়া আমাদের বেঁচে থাকার জন্য ভীষণ জরুরি। মস্তিষ্কের এই খাওয়ার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এক বিস্ময়কর জৈবক্রিয়া, যার নাম ফ্যাগোসাইটোসিস। এই প্রক্রিয়া শুধু রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্যই নয়, বরং আমাদের মস্তিষ্কের উন্নয়ন, স্মৃতিশক্তির ধারালো হওয়া এবং চিন্তাশক্তি গতিশীল রাখার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ফ্যাগোসাইটোসিস শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক থেকে। ‘ফ্যাগেইন’ মানে খাওয়া এবং ‘কাইটোস’ মানে কোষ বা পাত্র। সহজভাবে বললে, ফ্যাগোসাইটোসিস হলো শরীরের কিছু বিশেষ কোষের অন্য ক্ষতিগ্রস্ত বা অপ্রয়োজনীয় কোষকে গিলে ফেলা এবং পরিষ্কার করে ফেলা। ১৮৮৩ সালে ইলিয়া মেশিনকফ নামের এক বিজ্ঞানী প্রথম এ ধরনের কোষের সন্ধান পান। তিনি লক্ষ্য করেন যে, শরীরের ভেতরে কিছু কোষ রয়েছে যারা যেন ছোট ছোট সৈনিক কিংবা পরিচ্ছন্নতাকর্মীর মতো কাজ করে। তারা ক্ষতিগ্রস্ত কোষ বা জীবাণুকে টার্গেট করে ঘিরে ধরে এবং ধীরে ধীরে গিলে ফেলে। এই প্রক্রিয়া আসলে শরীরকে রোগ থেকে রক্ষা করা এবং সুস্থ রাখা—দুটোই নিশ্চিত করে।

একটু কল্পনা করুন, শহরে যেমন পরিচ্ছন্নতাকর্মী থাকে যারা ময়লা আবর্জনা সরিয়ে দেয়, আবার পুলিশ থাকে যারা অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণ করে। শরীরেও তেমন কিছু কোষ আছে যারা একই সঙ্গে আবর্জনা পরিষ্কার করে এবং জীবাণু নির্মূল করে। এই কোষগুলোকে বলা হয় ফ্যাগোসাইট। তারা শরীরের ভেতরে টহল দেয়ার মতো ঘুরে বেড়ায়। যখনই কোনো ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা মৃত কোষ চোখে পড়ে, তখন তারা সেটিকে আক্রমণ করে ফেলে। আক্রমণের ধাপগুলোও বেশ নাটকীয়। প্রথমে তারা শত্রুকে ঘিরে ধরে এক ধরনের থলে তৈরি করে, যাকে বলে ফ্যাগোজোম। এরপর লাইসোজোম নামের আরেকটি থলে এসে মিশে যায় ফ্যাগোজোমের সঙ্গে। লাইসোজোমের ভেতরে থাকে শক্তিশালী এনজাইম, যা মৃত কোষ বা জীবাণুকে ভেঙে গলিয়ে ফেলে। শেষে সেটিকে বর্জ্য হিসেবে শরীর থেকে বের করে দেয়া হয়। ফলে শরীর পরিচ্ছন্ন থাকে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অটুট থাকে। আমাদের শ্বেত রক্তকণিকা আসলে এই ফ্যাগোসাইটেরই একটি রূপ। কোনো ইনফেকশন হলে তারা শত্রু জীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধে নামে। যেসব শ্বেত কণিকা এ যুদ্ধে মারা যায়, সেগুলোই জমে তৈরি করে পুঁজ, যা আমরা বাহ্যিকভাবে দেখতে পাই।

এবার আসি মস্তিষ্কের প্রসঙ্গে। আমাদের মস্তিষ্ক কোটি কোটি স্নায়ুকোষের সমন্বয়ে গঠিত, আর এই স্নায়ুকোষগুলোর মধ্যে সংযোগ তৈরি হয় যেগুলোকে বলে সিন্যাপস। এই সিন্যাপসের মাধ্যমেই আমরা নতুন কিছু শিখি, মনে রাখি কিংবা চিন্তা করি। কিন্তু সব সিন্যাপস সমানভাবে দরকারি নয়। অনেক সময় কিছু সংযোগ দুর্বল হয় কিংবা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। যেমন ধরুন, আপনার টেবিলে যদি অগণিত কাগজপত্র আর বইপত্র জমে থাকে, তবে দরকারি জিনিস খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে যায়। তাই অপ্রয়োজনীয় জিনিস সরিয়ে ফেলা জরুরি। ঠিক একইভাবে, মস্তিষ্কও তার অপ্রয়োজনীয় সিন্যাপসগুলো সরিয়ে ফেলে নতুন তথ্য শেখা এবং গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মনে রাখার জায়গা তৈরি করে। এই কাজটি করে মস্তিষ্কের বিশেষ ফ্যাগোসাইট কোষ, যাদের বলা হয় মাইক্রোগ্লিয়া।

মাইক্রোগ্লিয়া একেবারেই দক্ষ পরিচ্ছন্নতাকর্মীর মতো কাজ করে। তারা দুর্বল বা অপ্রয়োজনীয় সিন্যাপস শনাক্ত করে এবং ধীরে ধীরে খেয়ে ফেলে। এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় সিন্যাপটিক প্রুনিং। একে তুলনা করা যায় গাছের শুকনো ডাল ছেঁটে ফেলার সঙ্গে। শুকনো ডাল সরিয়ে ফেললে গাছ নতুন ডালপালা গজাতে পারে, ভালোভাবে বেড়ে উঠতে পারে। তেমনি মস্তিষ্কও পুরনো বা অনাবশ্যক সংযোগ বাদ দিয়ে নতুন সংযোগ গড়ে তোলে। এর ফলে শেখার ক্ষমতা বাড়ে, স্মৃতিশক্তি হয় আরও তীক্ষ্ণ, আর চিন্তাভাবনাও দ্রুতগতিতে হয়।

এই সিন্যাপটিক প্রুনিং আসলে আমাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ঘটে। শিশু বয়সে আমরা অসংখ্য জিনিস শিখি। তখন মস্তিষ্কে প্রচুর সিন্যাপস তৈরি হয়। কিন্তু সবগুলো সমানভাবে কাজে লাগে না। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক অপ্রয়োজনীয় সংযোগ সরিয়ে দেয়, যাতে দরকারি জিনিসগুলো আরও শক্তভাবে মনে থাকে। কিশোর বয়সে এই প্রক্রিয়া সবচেয়ে বেশি ঘটে। এ সময় আমরা দ্রুত শেখার ক্ষমতা অর্জন করি, কিন্তু একই সঙ্গে মস্তিষ্কও অপ্রয়োজনীয় সংযোগ ছেঁটে ফেলার কাজে ব্যস্ত থাকে। ফলে দক্ষতা এবং মনোযোগ বাড়ে। এমনকি প্রাপ্তবয়স্ক বয়সেও মস্তিষ্ক সময় সময় প্রুনিংয়ের মাধ্যমে নিজেকে নতুন করে সাজায়।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মস্তিষ্কের এই নিজেকে খেয়ে ফেলার প্রক্রিয়া না হলে আমাদের চিন্তাশক্তি বিশৃঙ্খল হয়ে যেত। অপ্রয়োজনীয় সংযোগগুলো থেকে যেত, ফলে দরকারি তথ্যের সঙ্গে গুলিয়ে যাওয়া শুরু হতো। তখন স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ত, শেখার গতি কমে যেত। এক কথায় বলা যায়, মস্তিষ্কের এই খাওয়ার প্রক্রিয়া আসলে আমাদের আরও স্মার্ট করে তুলছে।

তবে এও সত্যি, যদি ফ্যাগোসাইটোসিস এবং সিন্যাপটিক প্রুনিংয়ের প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে তা মস্তিষ্কের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। গবেষণা বলছে, অ্যালঝাইমারস কিংবা পারকিনসন্সের মতো স্নায়বিক রোগের সঙ্গে এই প্রক্রিয়ার সম্পর্ক রয়েছে। যখন মস্তিষ্ক অতি মাত্রায় সিন্যাপস ছেঁটে ফেলে, তখন প্রয়োজনীয় সংযোগও হারিয়ে যেতে পারে। এর ফলে স্মৃতিভ্রংশ বা শেখার সমস্যা দেখা দিতে পারে। আবার যদি প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট সক্রিয় না হয়, তবে অপ্রয়োজনীয় সংযোগ জমে থেকে বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে। তাই এই ভারসাম্য বজায় রাখা মস্তিষ্কের জন্য অপরিহার্য।

মোটকথা, আমাদের মস্তিষ্কের নিজেকে খেয়ে ফেলার গল্প কোনো ভৌতিক কাহিনি নয়, বরং শরীরের অসাধারণ জৈবপ্রক্রিয়ার অংশ। ফ্যাগোসাইটোসিস এবং সিন্যাপটিক প্রুনিং আমাদের দেহ এবং মস্তিষ্ককে সবসময় পরিচ্ছন্ন, সুস্থ এবং কর্মক্ষম রাখতে সাহায্য করে। এটা অনেকটা শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার মতো কাজ, যেখানে প্রতিদিন আবর্জনা সরাতে হয়, অপরাধীদের ঠেকাতে হয়। তেমনি মস্তিষ্কও অপ্রয়োজনীয় সংযোগগুলো সরিয়ে দিয়ে নতুন কিছু শেখার জায়গা তৈরি করে।

তাই মস্তিষ্ক নিজেকে খেয়ে ফেলার কথাটা ভয় পাওয়ার মতো কিছু নয়। বরং এটি এমন এক আশ্চর্য উপহার, যা আমাদের প্রতিদিন আরও বুদ্ধিমান, আরও কর্মক্ষম এবং আরও দক্ষ করে তুলছে। এক কথায় বলা যায়, মস্তিষ্ক নিজের ভেতরের অপ্রয়োজনীয় জিনিস সরিয়ে নতুন তথ্য, নতুন চিন্তা এবং নতুন স্মৃতি জমা করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখে। ফলে আমরা প্রতিদিন আরও উন্নত হই, আরও ভালোভাবে বাঁচতে পারি।

আপনার মতামত জানানঃ