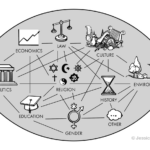

বিশ্ববাণিজ্য বহু দশক ধরে শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, বরং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও কূটনীতির অন্যতম ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। দেশগুলো পারস্পরিক বাণিজ্যের মাধ্যমে তাদের তুলনামূলক সুবিধা অনুযায়ী উৎপাদনে মনোযোগ দিতে পেরেছে, যার ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, খরচ সাশ্রয়, সম্পদের দক্ষ ব্যবহার এবং জনজীবনের মানোন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। প্রাচীন সিল্ক রোড থেকে শুরু করে আজকের জটিল বহুপাক্ষিক বাণিজ্যব্যবস্থা পর্যন্ত এই লেনদেন শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে নয়, সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়া এবং কূটনৈতিক সম্পর্ককেও গভীরতর করেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এই বিশ্ববাণিজ্যব্যবস্থা এক নতুন ধরনের ভূরাজনৈতিক চাপ এবং অনিশ্চয়তার মুখোমুখি।

২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক নতুন পাল্টা শুল্কনীতি ঘোষণা করেন, যার নাম দেওয়া হয়েছে ‘রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ’। এই নীতির আওতায় যুক্তরাষ্ট্র সকল আমদানির ওপর ১০ শতাংশ সাধারণ শুল্ক আরোপ করে এবং যেসব দেশের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যঘাটতি বেশি, তাদের ক্ষেত্রে বাড়তি শুল্ক নির্ধারণ করা হয়। এই নীতির লক্ষ্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় শিল্পকে সুরক্ষা দেওয়া, আমদানি নির্ভরতা কমানো এবং ‘অন্যায্য’ বৈদেশিক প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করা। কিন্তু এই একতরফা নীতিমালার ফলশ্রুতিতে বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, যা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য একটি বড় হুমকি।

যদিও বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম, তথাপি এই শুল্কনীতি বাংলাদেশের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। মার্কিন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রপ্তানিপণ্যের গড় শুল্কহার ছিল প্রায় ১৫ শতাংশ। নতুন এই ‘রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ’ নীতির আওতায় আরও ৩৫ শতাংশ যুক্ত হওয়ায় কার্যকর শুল্কহার দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ, যা বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি খাত, বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য একটি ভয়াবহ প্রতিযোগিতা-হীন অবস্থা তৈরি করেছে। অথচ এই খাত থেকে আসে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশ এবং প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিকের জীবিকা এর সঙ্গে জড়িত।

বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ তৈরি পোশাক আমদানিকারক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর বাংলাদেশ প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করে থাকে। সেই দেশ থেকেই যদি ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ হয়, তাহলে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকেরা মার্কিন বাজারে ভারতের চেয়ে, এমনকি ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার চেয়েও দুর্বল অবস্থানে পড়ে যাবে। বিশেষ করে ভিয়েতনাম যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ২০ শতাংশ শুল্কে সমঝোতায় পৌঁছেছে, যা বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি প্রতিযোগিতামূলক। ইন্দোনেশিয়া এবং পাকিস্তানও অপেক্ষাকৃত কম শুল্ক সুবিধা পাচ্ছে। ফলে মার্কিন ক্রেতারা স্বাভাবিকভাবেই তুলনামূলক কম দামে পণ্য আমদানির দিকে ঝুঁকছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশের অর্ডার বুকিংয়ে।

বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) আশঙ্কা করছে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে অর্ডার ১৫ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। এর প্রভাব কেবল রপ্তানি আয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং কাঁচামাল, পরিবহন, প্যাকেজিং এবং ব্যাংকিং খাতেও একটি চেইন রিঅ্যাকশন শুরু হবে। বোতাম, জিপার, সুতা, কাপড় থেকে শুরু করে লেবেল, কার্টন, পলিব্যাগ প্রস্তুতকারকেরা উৎপাদন কমিয়ে দিতে বাধ্য হবেন। একই সঙ্গে পরিবহনে স্থবিরতা দেখা দেবে, পণ্য পরিবহন কমে যাবে, ফলে ট্রাক, কনটেইনার এবং জাহাজ ব্যবহারে ধীরগতি তৈরি হবে। বন্দরে ও কনটেইনার ডিপোগুলোতে অদক্ষতা বাড়বে, যা সামগ্রিক সরবরাহ শৃঙ্খলায় ধাক্কা দেবে।

এই চাপ রপ্তানিনির্ভর ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে তারল্য সংকটে ফেলবে, যারা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংকিং খাতও ঝুঁকিতে পড়বে। এর ফলে খেলাপি ঋণের হার বাড়বে, যা ব্যাংকগুলোকে আর্থিকভাবে অনিরাপদ করে তুলবে। বিমা খাতও এই সংকটের বাইরে নয়; রপ্তানি কমে গেলে কার্গো বিমার প্রিমিয়াম কমবে, অথচ দাবি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, যা বিমা কোম্পানিগুলোর ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, পুরো পরিস্থিতি কর্মসংস্থানে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি না হয়ে বরং কাজ হারানোর ঝুঁকি তৈরি হবে, যা দারিদ্র্য, হতাশা ও সামাজিক অস্থিরতা বাড়িয়ে তুলবে।

এই পরিস্থিতি সামাল দিতে বাংলাদেশ সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় বসেছে এবং কিছু কৌশলগত সমঝোতার চেষ্টা করছে। এর অংশ হিসেবে সরকার ‘জিটুজি’ ভিত্তিতে তিন লাখ টন গম যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানির চুক্তি করেছে বলে জানা গেছে। এই গমের দাম ভারত, রাশিয়া বা ইউক্রেন থেকে আমদানির তুলনায় টনপ্রতি ২০-২৫ ডলার বেশি পড়তে পারে। এছাড়া বোয়িং বিমানের ক্রয়, তুলা, গ্যাস টারবাইন, সেমিকন্ডাক্টর এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম আমদানির বিষয়েও বিবেচনা করা হচ্ছে। সরকার হয়তো আশা করছে, এসব কৌশলগত বাণিজ্যিক সম্পর্ক ভবিষ্যতে রপ্তানির শুল্ক কমাতে সহায়ক হবে।

তবে এই সিদ্ধান্তগুলো অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিছুটা বিতর্কিত। যুক্তরাষ্ট্রের তুলা হয়তো উন্নতমানের, কিন্তু তা ভারত, পাকিস্তান বা ব্রাজিলের তুলায় বেশি দামে পড়ে, ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। গম আমদানির ক্ষেত্রেও বেশি দাম এবং পরিবহন ব্যয় দেশের খাদ্যসুরক্ষা নীতিতে চাপ তৈরি করতে পারে, বিশেষ করে যখন বৈশ্বিক বাজারে শস্যমূল্য অস্থির। যদি এই ব্যয়বহুল আমদানির বিনিময়ে রপ্তানিতে কোনো শুল্ক ছাড় না মেলে, তাহলে এই পদক্ষেপ দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক ভারসাম্যকে দুর্বল করতে পারে।

এই পরিস্থিতিকে অর্থনীতির শিক্ষায় পরিচিত ‘বাণিজ্য-বিচ্যুতি’ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যা অর্থনীতিবিদ জ্যাকব ভাইনের কাস্টমস ইউনিয়ন তত্ত্বে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ ছাড়া ডেভিড রিকার্ডোর তুলনামূলক সুবিধার তত্ত্বও আমাদের মনে করিয়ে দেয়, কোনো দেশের উচিত তার উৎপাদন ও আমদানিনীতি এমনভাবে নির্ধারণ করা যাতে খরচ সাশ্রয় হয় এবং উৎপাদন দক্ষতা বাড়ে। এই দুটি তত্ত্ব অনুসারে দেখা যায়, বাংলাদেশের বর্তমান সিদ্ধান্তগুলো অর্থনৈতিক বাস্তবতার চেয়ে ভূরাজনৈতিক চাপের কারণে গৃহীত হচ্ছে।

এখন বাণিজ্য শুধু অর্থনৈতিক বিনিময়ের বিষয় নয়, বরং একটি রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্কনীতি অনেকের মতে কেবলমাত্র বাণিজ্যঘাটতি কমানোর চেষ্টা নয়, বরং বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক অবস্থানকে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত বলয়ের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার এক রূপ চাপ। কেউ কেউ ধারণা করছেন, ভবিষ্যতের চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র হয়তো কিছু অশুল্ক শর্ত চাপিয়ে দিতে পারে, যেমন নিষিদ্ধ দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য সীমিত রাখা, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একই রকম শুল্ক আরোপ, কিংবা কোনো দেশকে যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় বেশি বাণিজ্যসুবিধা না দেওয়ার বাধ্যবাধকতা।

এই সবকিছু মিলে যে বাস্তবতা দাঁড়িয়েছে, তা হলো বাংলাদেশ কেবল একটি দ্বিপক্ষীয় সংকটে পড়েনি; বরং বৈশ্বিক বাণিজ্যের অনিশ্চয়তা এবং রাজনৈতিককরণের মুখোমুখি হয়েছে। এ পরিস্থিতি শুধু তাৎক্ষণিক চাপ নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদে বৈশ্বিক বাণিজ্য কাঠামোয় বাংলাদেশের অবস্থান, দরকষাকষির ক্ষমতা এবং প্রবেশাধিকারের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এই সংকট মোকাবিলায় প্রয়োজন একটি সুসংহত, স্বার্থরক্ষামূলক কৌশল—যেখানে একদিকে মার্কিন চাপ মোকাবিলা করার কূটনৈতিক সক্ষমতা থাকবে, অন্যদিকে অর্থনৈতিক বাস্তবতা বিবেচনায় বিকল্প বাজার, রপ্তানি বৈচিত্র্য এবং উৎপাদন দক্ষতা উন্নয়নে জোর দেওয়া হবে। বিশ্ববাণিজ্যের এই অনিশ্চয়তার সময়েই বাংলাদেশকে অধিকতর সক্রিয়, বুদ্ধিদীপ্ত এবং স্বার্থনির্ভর ভূমিকা নিতে হবে। নতুবা রপ্তানিনির্ভর এই অর্থনীতি এক দীর্ঘ অনিশ্চয়তা ও স্থবিরতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

আপনার মতামত জানানঃ