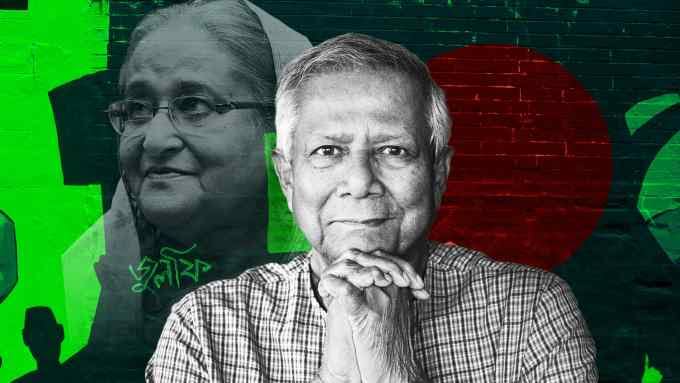

২০২৪ সালের জুলাই-অগাস্টে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় নেয় কোটা-বিরোধী আন্দোলন। এই আন্দোলনকে ঘিরে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সহিংসতা এবং প্রাণহানির ঘটনা ঘটে, তা একদিকে যেমন জাতীয় সচেতনতা গড়ে তোলে, অন্যদিকে রাষ্ট্রযন্ত্রের শক্ত প্রতিক্রিয়াও সামনে আসে। একবছর পেরিয়ে সরকার এখন সেই আন্দোলনে আহত ও নিহতদের পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু সেই উদ্যোগই আবার নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে—এই কি তবে আরেক ধরনের ‘কোটা’ চালুর পথ?

২০২৪ সালের জুলাই-অগাস্টে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় নেয় কোটা-বিরোধী আন্দোলন। এই আন্দোলনকে ঘিরে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সহিংসতা এবং প্রাণহানির ঘটনা ঘটে, তা একদিকে যেমন জাতীয় সচেতনতা গড়ে তোলে, অন্যদিকে রাষ্ট্রযন্ত্রের শক্ত প্রতিক্রিয়াও সামনে আসে। একবছর পেরিয়ে সরকার এখন সেই আন্দোলনে আহত ও নিহতদের পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু সেই উদ্যোগই আবার নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে—এই কি তবে আরেক ধরনের ‘কোটা’ চালুর পথ?

সরকার ঘোষিত ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবার এবং জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন অধ্যাদেশ, ২০২৫’ অনুযায়ী, নিহতদের ‘শহীদ’ এবং আহতদের ‘জুলাই যোদ্ধা’ হিসেবে গেজেটভুক্ত করা হয়েছে। শ্রেণিভেদে ‘অতি গুরুতর আহত’দের ‘ক’ শ্রেণি, ‘গুরুতর আহত’দের ‘খ’ শ্রেণি এবং ‘আহত’দের ‘গ’ শ্রেণিতে ভাগ করে দেয়া হয়েছে ভাতা, চিকিৎসা সুবিধা ও চাকরির অগ্রাধিকার। বাজেট বরাদ্দও বেশ বড়সড়—চলতি অর্থবছরে বরাদ্দ হয়েছে ৪০৫ কোটি ২০ লাখ টাকা।

নির্বাচিত ভাতা এবং সুযোগগুলোর মধ্যে আছে এককালীন পাঁচ লাখ টাকা থেকে শুরু করে মাসিক ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত ভাতা, আজীবন বিনামূল্যে চিকিৎসা, চাকরিতে অগ্রাধিকার, সহজ শর্তে ঋণ এবং এমনকি ফ্ল্যাট নির্মাণ সুবিধাও। করছাড়ের ক্ষেত্রেও বাড়তি ছাড় দেয়া হয়েছে। এতে অনেকেই আশঙ্কা করছেন, ‘মুক্তিযোদ্ধা কোটার’ মতোই এ উদ্যোগও একসময় সুবিধাভোগী গোষ্ঠী তৈরির মাধ্যমে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হবে।

এই বিতর্কের কেন্দ্রে আছে একটি মৌলিক প্রশ্ন—আন্দোলনকারীদের পুনর্বাসন ও সম্মান নিশ্চিত করতে গিয়ে কি আবার ‘কোটা পলিসি’র ছায়াতেই ফিরে যাচ্ছে বাংলাদেশ? কোটা-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়কারী নাহিদ ইসলাম এই প্রশ্নকে স্রেফ ‘ভুল বোঝাবুঝি’ হিসেবে দেখছেন। তার যুক্তি, কোটা মানে প্রজন্ম ধরে বিশেষ সুবিধা পাওয়া। কিন্তু জুলাই আন্দোলনের পুনর্বাসন উদ্যোগটা শুধুমাত্র আহত ও নিহত ব্যক্তিদের (বা তাদের পরিবারকে) নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আর্থিক ও মানবিক সহায়তা দেওয়ার বিষয়।

কিন্তু বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কিছু। আন্দোলনে আহত না হয়েও ‘আহতের তালিকা’তে নাম তোলার অভিযোগ উঠেছে। হাসপাতাল দখল এবং ‘ভুয়া জুলাই যোদ্ধা’ পরিচয়ে ভাতা নেয়ার খবরও গণমাধ্যমে এসেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সীমা আক্তার বা আন্দোলনকারী উমামা ফাতেমা এই ব্যবস্থাকে দেখছেন সমালোচনার চোখে। তাদের মতে, এসব সুবিধা পুনর্বাসনের নামে একটি নতুন শ্রেণি-পোষণ ব্যবস্থার জন্ম দিতে পারে। যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি পাওয়া বা শিক্ষা গ্রহণের পথ রুদ্ধ হতে পারে।

এই ভয় একেবারে অমূলক নয়। মুক্তিযোদ্ধা কোটা নিয়েই বাংলাদেশে বহুদিন ধরে বিতর্ক রয়েছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই কোটা ব্যবস্থা চালু থাকায় সাধারণ চাকরিপ্রত্যাশীদের মধ্যে অসন্তোষ জন্ম নেয়। অবশেষে ২০১৮ সালের আন্দোলনের পর তা বাতিল করা হলেও আবার নানা ছুতোয় চালু হওয়ার চেষ্টা দেখা গেছে, যার প্রতিরোধে গড়ে ওঠে জুলাই আন্দোলন।

অতএব, এই আন্দোলনেরই শহীদ বা যোদ্ধা পরিচয়ে ভাতা, চাকরি, বাড়ি—এসব আবার ফিরিয়ে আনলে তা আদতে পূর্ববর্তী কোটা পলিসিকেই অন্য নামে চালু করার আশঙ্কা থেকে যায়। রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদের ভাষায়, “বিরাট একটা জনগোষ্ঠী আন্দোলনে অংশ নিয়েছে, সেখান থেকে গুটিকয়েককে সুযোগ-সুবিধা দেয়ার মানে হচ্ছে আবার এক শ্রেণির সুবিধাভোগী তৈরি করা।” তার মতে, জনগণের করের টাকা দিয়ে এমন শ্রেণি-পোষণ অনৈতিক।

সরকার পক্ষ অবশ্য এই বিতর্ককে পাত্তা দিতে চাইছে না। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম জানিয়েছেন, এই উদ্যোগ ‘সীমিত সময় ও সীমিত সংখ্যার জন্যে’, এবং এটি ‘কোটা নয়, পুনর্বাসন।’ কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে—আন্দোলনের নামে যারা শহীদ হয়েছেন বা পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন, তাদের জন্য সহানুভূতিশীল হতে গিয়েই যদি রাষ্ট্র একটি অনিয়ন্ত্রিত সুবিধাভোগী শ্রেণিকে প্রশ্রয় দেয়, তা কি ন্যায়বিচারের পরিপন্থী হবে না?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো সবাইকে সমানভাবে দেখা। পুনর্বাসনের উদ্যোগ দরকার, তবে তা যেন সামগ্রিক নীতি, স্বচ্ছতা এবং সময়সীমার মধ্যে থাকে। নচেৎ আবার সেই পুরনো ছকে পড়ে যাবে দেশ—যেখানে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার লড়াইয়ে সত্যিকারের বঞ্চিতরাই হয়ে যাবে সবচেয়ে উপেক্ষিত।

এই অবস্থায় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো—আন্দোলনকারীদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা, আবার সেই ছুতোয় কোনো ‘আওয়াজ তোলা শ্রেণি’কে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধায় অভ্যস্ত করে তোলা থেকে বিরত থাকা। এ ভারসাম্যটাই হয়তো ভবিষ্যতের রাজনীতিকে সংযত, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাখবে।

আপনার মতামত জানানঃ