বাংলাদেশে অপহরণের ঘটনাগুলো দিন দিন যেন এক ভয়ঙ্কর সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হচ্ছে। শুধু ব্যবসায়ী বা ধনী শ্রেণি নয়, সাধারণ মানুষ, এমনকি শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না। অপরাধচক্রগুলো এখন অপহরণকে এক ধরনের দ্রুত অর্থ উপার্জনের পন্থা হিসেবে নিয়েছে। তারা মানুষ অপহরণ করে স্বজনদের কাছে মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ দাবি করছে, আর টাকা পেলেও অনেক ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীকে হত্যা করতে দ্বিধা করছে না। এতে শুধু পরিবার নয়, সমাজজুড়েই তৈরি হচ্ছে এক ধরনের ভয়, অবিশ্বাস ও নিরাপত্তাহীনতা।

পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত এক বছরে সারা দেশে ৬৪২টি অপহরণের ঘটনা ঘটেছে, আর চলতি বছরের প্রথম নয় মাসেই (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮১১টিতে। ২০২৩ সালে এই সংখ্যা ছিল ৪৬৩। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে অপহরণের হার বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। অপরাধ বিশেষজ্ঞদের মতে, এসব ঘটনার পেছনে শুধু অর্থনৈতিক স্বার্থ নয়, আছে সামাজিক অসন্তোষ, হতাশা, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং ব্যক্তিগত শত্রুতাও।

চলতি বছরের শুরুতে ঢাকার নবাবগঞ্জের বান্দুরা এলাকায় ১৩ বছরের স্কুলছাত্র প্রতীককে অপহরণের ঘটনা আলোচনায় আসে। স্কুলে যাওয়ার পথে মাইক্রোবাসে করে তাকে তুলে নেয় দুর্বৃত্তরা। পরে পুলিশের তৎপরতায় দোহার থেকে প্রতীককে উদ্ধার করা হয় এবং গাড়িচালকসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনাটি দেখিয়েছে, সংগঠিত অপরাধ এখন গ্রাম, শহর, এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশপাশেও ছড়িয়ে পড়েছে।

অভিনেত্রী রুবিনা আক্তার নিঝুমের ঘটনা আরও ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে। উবারের একজন চালক তাকে গন্তব্যে না নিয়ে গুলশানের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। অপহরণের আশঙ্কা টের পেয়ে নিঝুম গাড়ি থেকে ঝাঁপ দেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান, কিন্তু এই ঘটনা প্রমাণ করে, অপরাধীরা এখন আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবস্থাকেও নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে। পুলিশের তৎপরতায় চালক রকিকে গ্রেপ্তার করা হয়, তবে প্রশ্ন থেকেই যায়—অ্যাপভিত্তিক সেবায় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কতটুকু?

একইভাবে গাজীপুরে চিকিৎসক আমিনুর রহমান অপহৃত হওয়ার ঘটনা সমাজে নতুন আলোচনার জন্ম দেয়। দিনের আলোয় একজন চিকিৎসককে তুলে নেওয়া হয়, একাধিক দফায় মুক্তিপণ আদায় করা হয়, এবং নির্যাতনের পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এতে দেখা যায়, অপহরণ এখন শুধু ধনী পরিবারের সন্তানদের জন্যই নয়, পেশাজীবীরাও এর ঝুঁকিতে রয়েছেন। পুলিশের তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর তৎপরতায় তাকে উদ্ধার করা গেলেও, এ ধরনের ঘটনা জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

পুলিশ সদর দপ্তরের সর্বশেষ পরিসংখ্যানে দেখা যায়, শুধু অপহরণই নয়, দেশের সামগ্রিক অপরাধ প্রবণতা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। চলতি বছরের প্রথম নয় মাসে নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলা হয়েছে ১৬ হাজার ৯৬২টি, খুনের ঘটনাও ঘটেছে একই সংখ্যায়—যার মধ্যে শুধু ঢাকা মহানগরেই ১ হাজার ৪৪০টি। অর্থাৎ রাজধানীতেই গড়ে প্রতিদিন ৫ জনের বেশি মানুষ এসব গুরুতর অপরাধের শিকার হচ্ছে।

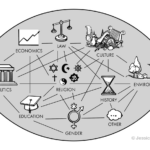

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ও সমাজ–অপরাধ বিশ্লেষক ড. তৌহিদুল হক মনে করেন, রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে অপরাধের ধরন ও মাত্রারও সম্পর্ক আছে। তাঁর ভাষায়, “দেশের বাস্তবতায় যখন একটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকে, তখন অপরাধের চেহারা একরকম হয়; অরাজনৈতিক সরকার এলে ভিন্ন হয়। বর্তমানে রাজনৈতিক স্থিতি কিছুটা ফিরলেও অপহরণ, সহিংসতা ও সংঘাত কমার কথা থাকলেও বাস্তবে তা বাড়ছে।” তাঁর মতে, দেশে এমন এক শ্রেণি তৈরি হয়েছে যারা অপরাধকেই জীবিকার উৎস বানিয়েছে—এই চক্র অর্থ ও প্রভাবের আশায় অপরাধকে পেশা হিসেবে নিয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অবশ্য দাবি করছে, তারা সব ধরনের অপহরণ ঘটনার তদন্তে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, “অপহরণের ঘটনায় ভুক্তভোগী উদ্ধারে এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তারে পুলিশ সর্বদা তৎপর। প্রতিটি অভিযোগ আমরা গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করছি। জনগণকেও আহ্বান জানাচ্ছি, এমন কোনো ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানান।”

তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, কেবল ঘটনার পর অপরাধী ধরা যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা—যেমন প্রযুক্তিনির্ভর ট্র্যাকিং সিস্টেম, পাড়া–মহল্লাভিত্তিক নজরদারি, সন্দেহভাজন অপরাধচক্রের গোয়েন্দা পর্যবেক্ষণ, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, জনগণের আস্থা ফেরানো। অনেক সময় অপহরণের ঘটনায় পরিবার বা সাধারণ মানুষ পুলিশের কাছে যেতে ভয় পায়; এই ভয় দূর করতে হবে।

অপহরণ এখন শুধুই অপরাধ নয়, এটি সামাজিক আস্থার সংকটের প্রতিফলন। যখন মানুষ মনে করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তাদের রক্ষা করতে পারবে না, তখনই অপরাধীরা আরও সাহস পায়। আর এই সাহসই তাদের হাতকে আরও নিষ্ঠুর করে তোলে। কেউ মুক্তিপণ দেয়ার পরও সন্তান বা আত্মীয়কে আর জীবিত ফিরে পায় না—এমন হৃদয়বিদারক ঘটনা এখন প্রায়ই শোনা যাচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, অপহরণ দমন করতে হলে সমন্বিত ব্যবস্থা নিতে হবে। শুধু কঠোর আইন নয়, দরকার দ্রুত বিচারের নিশ্চয়তা, অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করা, এবং প্রযুক্তিগত নজরদারির সম্প্রসারণ। প্রতিটি থানা পর্যায়ে বিশেষ টিম গঠন করা যেতে পারে যারা কেবল অপহরণ ও মুক্তিপণসংক্রান্ত মামলাগুলো দেখবে।

অপহরণের এই ভয়াবহ প্রবণতা সমাজে এক ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি করছে। অভিভাবকেরা সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন, ব্যবসায়ীরা আতঙ্কে ভুগছেন, এমনকি সাধারণ কর্মজীবী মানুষও রাতে বাড়ি ফেরার সময় নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। এই পরিস্থিতি শুধু আইনশৃঙ্খলার নয়, বরং সামাজিক কাঠামোরও সংকেত দিচ্ছে—আমরা এক অনিরাপদ সমাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, যেখানে আস্থা, মানবিকতা ও নৈতিকতার জায়গা দখল করছে ভয় ও সন্দেহ।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসনের প্রতি এখন সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা হলো—এই ভয় দূর করা। অপরাধীকে ধরা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি মানুষের মনে নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনা আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যখন মানুষ বিশ্বাস করতে পারে যে আইন তার পাশে আছে, তখনই সমাজে অপরাধের জায়গা সংকুচিত হয়।

অপহরণ প্রতিরোধে দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে, এটি ভবিষ্যতে আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে। সমাজবিজ্ঞানীরা সতর্ক করছেন—অপরাধীরা যদি অর্থনৈতিক সঙ্কট, বেকারত্ব ও নীতিগত শিথিলতার সুযোগ পায়, তাহলে তারা আরও সংগঠিত হবে। এখনই দরকার দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা, কার্যকর পুলিশি ব্যবস্থা এবং জনগণের সহযোগিতা। না হলে আজকের এই পরিসংখ্যান আগামী বছরে দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়াবে সমাজের সামনে এক ভয়ঙ্কর বাস্তবতা হিসেবে।

আপনার মতামত জানানঃ