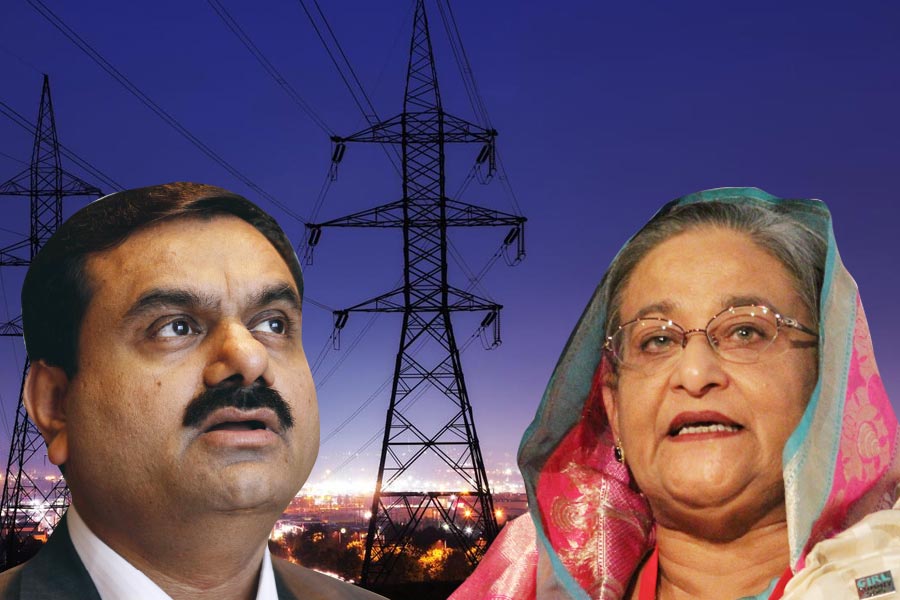

আদানির জন্য চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ৯০০ একর জমি হস্তান্তরের ঘটনাটি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে একটি বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত অধ্যায়। এই জমি বরাদ্দ শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং জাতীয় নিরাপত্তা, কূটনৈতিক সম্পর্ক ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রশ্নেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘটনাটির পটভূমি, প্রক্রিয়া, চুক্তির শর্তাবলি, স্থানীয় জনগণের প্রতিক্রিয়া এবং বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে বিষয়টি নতুনভাবে আলোচনায় এসেছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরেই উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। শেখ হাসিনার শাসনামলে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক বিশেষ মাত্রা লাভ করে। ২০১৫ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফরের সময় একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয় ভারত। প্রথমে বাগেরহাটের মোংলা বা রামপালের আশেপাশে ১০০ একর জমি দেওয়ার প্রস্তাব করা হলেও ভারত তাতে আপত্তি জানায়। পরবর্তীতে রামপালে ৩০০ একর জমি হস্তান্তর করা হলেও ভারত আরও বড় জায়গা দাবি করে। শেষ পর্যন্ত মিরসরাইয়ের বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ১,০৫৫ একর জমি দাবি করে তারা। দীর্ঘ আলোচনার পর শেখ হাসিনার সরকার ৯০০ একর জমি হস্তান্তরে সম্মত হয়।

এই জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটি ছিল একতরফা ও অসম। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) ও ভারতের আদানি গ্রুপ ২০১৯ সালে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে, পরে ২০২২ সালে যৌথ উদ্যোগ (জেভি) গঠনের চুক্তি হয়। শর্ত অনুযায়ী, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় অন্তত ৬৫ শতাংশ যন্ত্রাংশ ভারত থেকে আমদানি করতে হবে এবং সকল উন্নয়নকাজ ভারতীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্পন্ন হবে। বাংলাদেশি কোনো প্রতিষ্ঠান সেখানে কাজ করতে পারবে না—এমন বিধান ছিল চুক্তিতে। স্থানীয় শ্রমিকরাও সেখানে কাজের সুযোগ পাননি। এমনকি ইট, বালু, পাথর পর্যন্ত ভারত থেকে আনা হবে বলে নির্ধারিত ছিল। ফলে প্রকল্পটি বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিকভাবে প্রায় শূন্য সুবিধার এবং ভারতের একতরফা স্বার্থ পূরণের হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

এলাকাবাসীর প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র। স্থানীয় কৃষকদের জমি অধিগ্রহণের কারণে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দেয়। ২০১৮ সালে অতিরিক্ত ৭০০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হলে কৃষকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। স্থানীয় নেতারা বেজার কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করলেও মূলত ভারতের প্রতি শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতির দোহাই দিয়ে জমি অধিগ্রহণ চালিয়ে যাওয়া হয়। ফলে মানুষ এই প্রকল্পকে দেশের জন্য একপ্রকার আত্মঘাতী হিসেবে দেখছিলেন।

অর্থনীতিবিদ ও সামরিক বিশ্লেষকদের মতে, মিরসরাইয়ের ওই এলাকা বাংলাদেশের জন্য একটি ‘চিকেন নেক’। এটি কৌশলগতভাবে এমন একটি স্থান যেখানে সামান্য নিয়ন্ত্রণ হারালেই চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পার্বত্য অঞ্চলগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। ফলে এখানে ভারতের উপস্থিতি বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি। অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ একে ‘বাংলাদেশের পেটের ভেতরে একখণ্ড ভারত’ বলে আখ্যা দেন। তার মতে, কেবল অর্থনৈতিক দিক নয়, জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় আনা জরুরি ছিল।

শুধু স্থানীয় জনগণ বা বিশেষজ্ঞরাই নন, বরং বেজার ভেতরেও এ প্রকল্প নিয়ে অসন্তোষ ছিল। কর্মকর্তারা এটিকে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি মনে করতেন। তাদের মতে, ভারতীয় প্রতিষ্ঠান পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করবে এমন একটি প্রকল্প কোনো স্বাধীন দেশের জন্য কাম্য নয়। তারা এমনকি প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে চিঠি দিয়ে এ প্রকল্প বাতিলের সুপারিশও করেছেন।

শেখ হাসিনার পতনের পর ২০২৪ সালের আগস্টে পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলায়। ভারতীয়রা প্রকল্প এলাকা ছেড়ে চলে যায়, স্থানীয়রা সেখানে অবাধে চলাফেরা শুরু করে। বেজা জানায়, অতিরিক্ত ৭০০ একরের জমি কেবল মৌখিক প্রতিশ্রুতি ছিল, তাই তা অবমুক্ত করা যাবে। তবে ৯০০ একরের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক চুক্তি থাকায় এটি বাতিলের প্রক্রিয়া চলছে।

এই ঘটনাটি বাংলাদেশের রাজনীতি, কূটনীতি ও অর্থনীতির জটিল সম্পর্কের প্রতিফলন। শেখ হাসিনা সরকারের সময় ভারতের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরতা ও তোষণনীতির যে অভিযোগ উঠেছিল, মিরসরাই প্রকল্প তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। স্থানীয় জনগণের স্বার্থ, কৃষিজমির সংরক্ষণ, জাতীয় নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে এ প্রকল্পটি ছিল বিতর্কিত।

অন্যদিকে, ভারতের দৃষ্টিতে এটি ছিল একটি কৌশলগত বিজয়। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে নিজেদের প্রভাব বিস্তার, পূর্বোত্তর রাজ্যগুলোর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ও বাংলাদেশে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ফেনী নদীর ওপর মৈত্রী সেতু এবং সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচলের সুবিধা ব্যবহার করে ভারত সহজেই তাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বাকি দেশের সঙ্গে যুক্ত করতে পারত।

কিন্তু প্রকল্পটি বাস্তবে কার্যকর হওয়ার আগেই রাজনৈতিক পরিবর্তন ও জনঅসন্তোষের কারণে স্থবির হয়ে পড়ে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার এ বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয়। জমি হস্তান্তরের চুক্তি বাতিল করা হবে কি না, ভারতকে কীভাবে কূটনৈতিকভাবে জবাব দেওয়া হবে—এসব বিষয় নির্ধারণ করবে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পথচলা।

সার্বিকভাবে মিরসরাইয়ের আদানি প্রকল্পটি কেবল একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল নয়, বরং বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের জটিলতা, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব, এবং স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বাস্তব প্রশ্নে একটি শিক্ষণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে।

আপনার মতামত জানানঃ