ওয়াশিংটনে একের পর এক বৈঠকে ব্যস্ত বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল। পাল্টা শুল্কের শঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্রকে সন্তুষ্ট করতে মরিয়া তারা। একদিকে ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অবস্থান, অন্যদিকে বাংলাদেশের অর্থনীতির চাপে হাঁপিয়ে ওঠা বাস্তবতা—এই দুইয়ের মাঝখানে চলছে এক জটিল দরকষাকষি। ৯ জুলাইয়ের (বাংলাদেশ সময় ১০ জুলাই) আগে কোনো চুক্তিতে পৌঁছানো যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় বাড়ছে প্রতিনিয়ত।

মার্কিন প্রশাসনের সদয় মনোভাব পাওয়ার আশায় বাংলাদেশ কিছু সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৩ লাখ টন গম কিনতে যাচ্ছে, যেখানে টনপ্রতি ২০ থেকে ২৫ ডলার বেশি খরচ পড়বে। শুধুমাত্র ট্রাম্প প্রশাসনের মন রক্ষার জন্যই এই লোকসানের সিদ্ধান্ত। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র থেকে বোয়িং উড়োজাহাজ আমদানির নীতিগত সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। তুলা আমদানিও বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। এমনকি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা অধিকাংশ পণ্যে ‘শূন্য শুল্ক’ সুবিধা রাখা হয়েছে।

বাণিজ্য পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ ২২১ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করেছে। অথচ একই সময়ে রপ্তানি হয়েছে ৮৩৬ কোটি ডলারের পণ্য। এই ঘাটতি কিছুটা ভারসাম্য আনার লক্ষ্যেই একতরফাভাবে সুবিধা দিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। অথচ প্রস্তাবিত শুল্ক চুক্তির বিষয়ে এখনও মার্কিন পক্ষের কোনো চূড়ান্ত সম্মতি মিলেনি। সূত্রমতে, শর্ত নিয়ে এখনো মতৈক্যে পৌঁছানো যায়নি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই চুক্তি হলে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাংলাদেশি পণ্যের ওপর আরোপ করা বাড়তি ৩৭ শতাংশ পাল্টা শুল্ক কমানোর সুযোগ মিলতে পারত। গত এপ্রিলের ৩ তারিখে হঠাৎ করে ট্রাম্প প্রশাসন এই শুল্ক বাড়ানোর ঘোষণা দেয়, যা কার্যকর হওয়ার কথা ছিল ৯ এপ্রিল। তবে শেষ মুহূর্তে তা তিন মাসের জন্য স্থগিত করা হয়। এখন সেই স্থগিতাদেশের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৯ জুলাই।

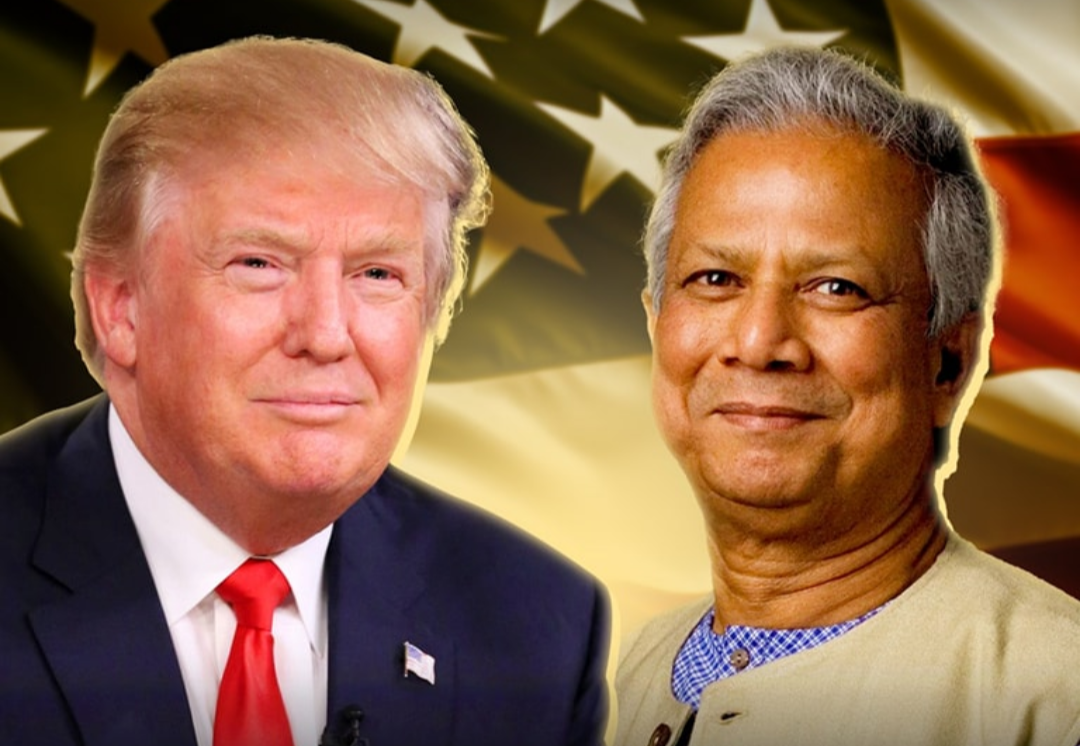

এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ জোরালো কূটনৈতিক প্রচারে নামে। এপ্রিলেই ড. মুহাম্মদ ইউনূস মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে চিঠি দিয়ে তিন মাসের স্থগিতাদেশের আবেদন জানান। সেখানে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান রপ্তানি পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক কমানোর বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে। একই সময়ে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন মার্কিন বাণিজ্য দূত জেমিসন গ্রিয়ারকে আলাদা চিঠি দিয়ে জানান, বাংলাদেশ সব সময় গঠনমূলক সংলাপ ও সহযোগিতায় বিশ্বাসী।

তবে অনেকের মতে, চিঠি পাঠানোর আগেই স্থগিতাদেশ কার্যকর হয়, যা হয়তো কূটনৈতিক চাপেরই ফল। এখন প্রশ্ন হলো, আগামীকাল ৯ জুলাই ট্রাম্প কী ঘোষণা দেবেন? বাংলাদেশের জন্য বাড়তি সময় আসবে, নাকি রপ্তানিতে নতুন ধাক্কা লাগবে?

এই মুহূর্তে আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান এবং ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশের সিনিয়র কূটনীতিকরা। ভার্চুয়ালি যুক্ত আছেন বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান। তাদের ভাষ্যমতে, যুক্তরাষ্ট্রের যেসব শর্ত বাংলাদেশের সক্ষমতার মধ্যে পড়ে, সেগুলোর বিষয়ে ইতিবাচক অবস্থান রয়েছে। তবে যেসব শর্ত বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খায় না, সেগুলো নিয়ে এখনো দরকষাকষি চলছে।

এদিকে, শুধু বাংলাদেশ নয়—ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ, ভারত, জাপান, ভিয়েতনামসহ আরও অন্তত ৬০টি দেশ যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্কনীতি নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় ব্যস্ত। কেউ কেউ সমঝোতায় পৌঁছানোর আশায় রয়েছেন, কেউবা ইন্দোনেশিয়ার মতো জানিয়ে দিয়েছেন, তারা আলোচনায় আর বসবে না।

বাংলাদেশের জন্য এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে কার্যকর চুক্তি করা, যাতে রপ্তানির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায় এবং সামগ্রিক অর্থনীতি ধাক্কা না খায়। একইসঙ্গে প্রশ্ন রয়ে যায়—বাণিজ্যে একতরফা ছাড় দিয়ে কী আদৌ কাঙ্ক্ষিত সুফল মিলবে?

বিশ্লেষকদের মতে, বৈদেশিক বাণিজ্য যতই রাজনীতিনির্ভর হয়ে উঠুক, অর্থনীতির বাস্তবতা কখনো উপেক্ষা করা যায় না। আজ যারা লোকসান দিয়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়াচ্ছেন, কাল তারাই বিপদের দিনে পরিণত হতে পারেন কৌশলের বলির পাঁঠা। কাজেই যে কোনো কূটনৈতিক সমঝোতা হতে হবে স্বার্থ ও বাস্তবতার মেলবন্ধনে, আবেগের বশে নয়।

আপনার মতামত জানানঃ