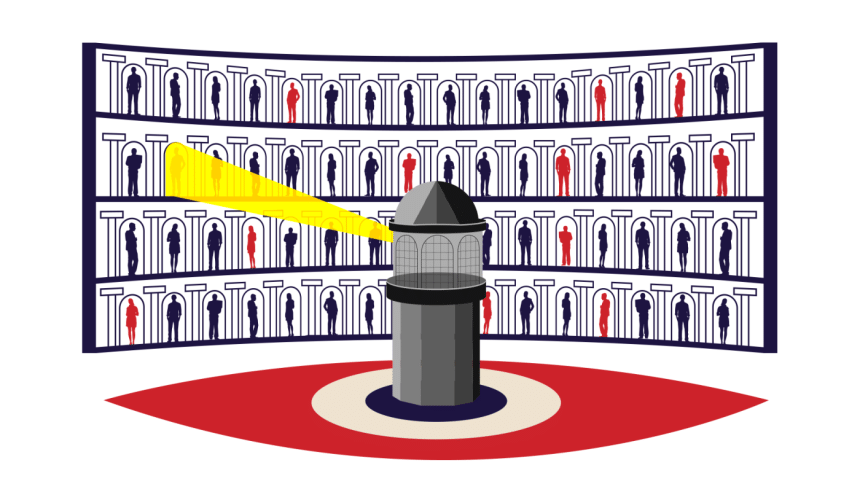

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় আড়িপাতা ও নজরদারির বিষয়টি আজ শুধু রাজনৈতিক আলোচনার অংশ নয়, বরং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও গোপনীয়তা প্রশ্নেও গভীর উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। গত দশকে যে হারে নজরদারি প্রযুক্তি কেনা হয়েছে, তা শুধু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করতেই ব্যবহৃত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। জর্জ অরওয়েলের “বিগ ব্রাদার ইজ ওয়াচিং ইউ” কল্পকাহিনীর বাস্তব রূপ যেন বাংলাদেশে দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় থেকে শুরু করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলেও এই বিতর্ক থেকে যায়।

২০১৫ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ নজরদারি ও স্পাইওয়্যারের পেছনে খরচ করেছে প্রায় ১৯ কোটি ডলার, যা দুই হাজার কোটির বেশি টাকায় দাঁড়ায়। টেক গ্লোবাল ইন্সটিটিউটের গবেষণা বলছে, নজরদারির কাঠামো শুধু ফোন রেকর্ডেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং যেকোনো ডিভাইসের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার সক্ষমতা তৈরি করা হয়েছিল। বিশেষত ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে ব্যাপক হারে আড়িপাতার যন্ত্র কেনা হয়, যা স্পষ্টতই ক্ষমতা ধরে রাখার হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

এই প্রযুক্তি কেবল রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়নি, বরং ভিন্নমত পোষণকারী সাধারণ নাগরিক, সাংবাদিক এবং অধিকারকর্মীদের বিরুদ্ধেও ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্নার ফোনালাপ ফাঁস হওয়ার ঘটনা, যা তাকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে দুই বছরের কারাভোগে ঠেলে দিয়েছিল। এ ধরনের নজির জনগণের মনে গভীর ভয়ের জন্ম দিয়েছে—যেকোনো মুহূর্তে ব্যক্তিগত আলাপচারিতা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে।

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশনস মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) এই প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত একটি প্রতিষ্ঠান। ২০০৮ সালে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই-এর ভবনে যাত্রা শুরু করা এ সংস্থা ২০১৩ সালে নাম বদলে এনটিএমসি হয় এবং ২০১৪ সাল থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে কার্যক্রম চালায়। ২০১৬ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি নজরদারির জন্য খরচ করেছে প্রায় ৬৩১ কোটি টাকা। জাতিসংঘের একাধিক প্রতিবেদনে এনটিএমসি বিলুপ্ত করার সুপারিশ করা হলেও এখনো প্রতিষ্ঠানটি চালু আছে।

প্রশ্ন জাগে, অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে অন্তর্বর্তী সরকার কি নজরদারি বন্ধ করেছে? বাস্তবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। খোদ প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী বলেছেন—এই মুহূর্তে জানানোর মতো কোনো তথ্য তাদের হাতে নেই। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ সুমন আহমেদ সাবির মনে করেন, গোয়েন্দা সংস্থা ও তাদের কর্মকাণ্ডে সংস্কার আনা অত্যন্ত জরুরি ছিল, কিন্তু এক বছর পরও তেমন পরিবর্তন হয়নি। তার মতে, ভবিষ্যতের সরকার চাইলে আবারও একইভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৩ অনুচ্ছেদে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হলেও বাস্তবে তা আইনি কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। অন্তত ২২টি আইন সরাসরি বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রকে নজরদারির বৈধতা দিয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কোনো নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া না মেনেই এ অধিকার প্রয়োগ করেছে, যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের পরিপন্থী। মানবাধিকার আইনজীবী সারা হোসেনের মতে, এই ২২টি আইন পুনর্মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরি, কারণ সেগুলো গণঅভ্যুত্থানের সময়ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে মানুষের বিরুদ্ধে।

অন্তর্বর্তী সরকার বিভিন্ন সংস্কারের কথা বললেও বাস্তবে নতুন প্রণীত নীতিমালায়ও নজরদারি প্রক্রিয়া অপরিবর্তিত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, স্টারলিংক চালুর মাধ্যমে মানুষকে তথ্যবন্দি করার সুযোগ সরকার হারাবে বলে ঘোষণা দেওয়া হলেও খসড়া গাইডলাইনে আড়িপাতার সুযোগ রাখা হয়েছে। একইভাবে মোবাইল অপারেটরদের দুই বছর পর্যন্ত ফোন রেকর্ড এবং ছয় মাস পর্যন্ত ইন্টারনেট ডেটা সংরক্ষণের শর্ত অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। ফেব্রুয়ারিতে জাতিসংঘের প্রতিবেদনে টেলিযোগাযোগ আইন সংশোধনের পরামর্শ দেওয়া হলেও প্রস্তাবিত সংশোধনীর মধ্যেও নজরদারি সংক্রান্ত ধারা বহাল রয়েছে।

মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সবচেয়ে বড় সংকট হলো স্বাধীন কর্তৃপক্ষের অভাব। কোনো নিরপেক্ষ সংস্থা নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করছে না। বরং সরাসরি সরকারি কর্তৃপক্ষ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করছে, যা অপব্যবহারের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল করে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ আনা হলেও নিয়ন্ত্রণমূলক ধারা সেখানে রয়ে গেছে। ধর্মীয় বিদ্বেষের মতো অস্পষ্ট সংজ্ঞার কারণে যেকোনো তথ্য সহজেই ব্লক করা সম্ভব হচ্ছে।

অন্যদিকে তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করা হলে বিচারিক প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করার সুযোগ তৈরি হয়। এ অবস্থায় বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একটি শক্তিশালী চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। বিচার বিভাগ, بيرোক্রেসি ও আইনি কাঠামোকে একসাথে কাজ করতে হবে, যাতে কোনো প্রতিষ্ঠান নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষমতা অপব্যবহার করতে না পারে।

সবশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় আড়িপাতার প্রশ্ন শুধু রাজনীতি নয়, মৌলিক অধিকার, আইনশৃঙ্খলা ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের সাথে জড়িত। নজরদারির এই বিশাল কাঠামো যদি আইনি ও নৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা না যায়, তবে যেকোনো সরকার ক্ষমতায় এসে এর অপব্যবহার করে জনগণকে দমন করতে সক্ষম হবে। গণঅভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে—জনগণ অধিকার হরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে পারে, কিন্তু স্থায়ী সমাধান আসবে তখনই যখন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে। গোপনীয়তার অধিকারকে কার্যকরভাবে রক্ষা করা গেলে তবেই নাগরিক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হবে।

আপনার মতামত জানানঃ