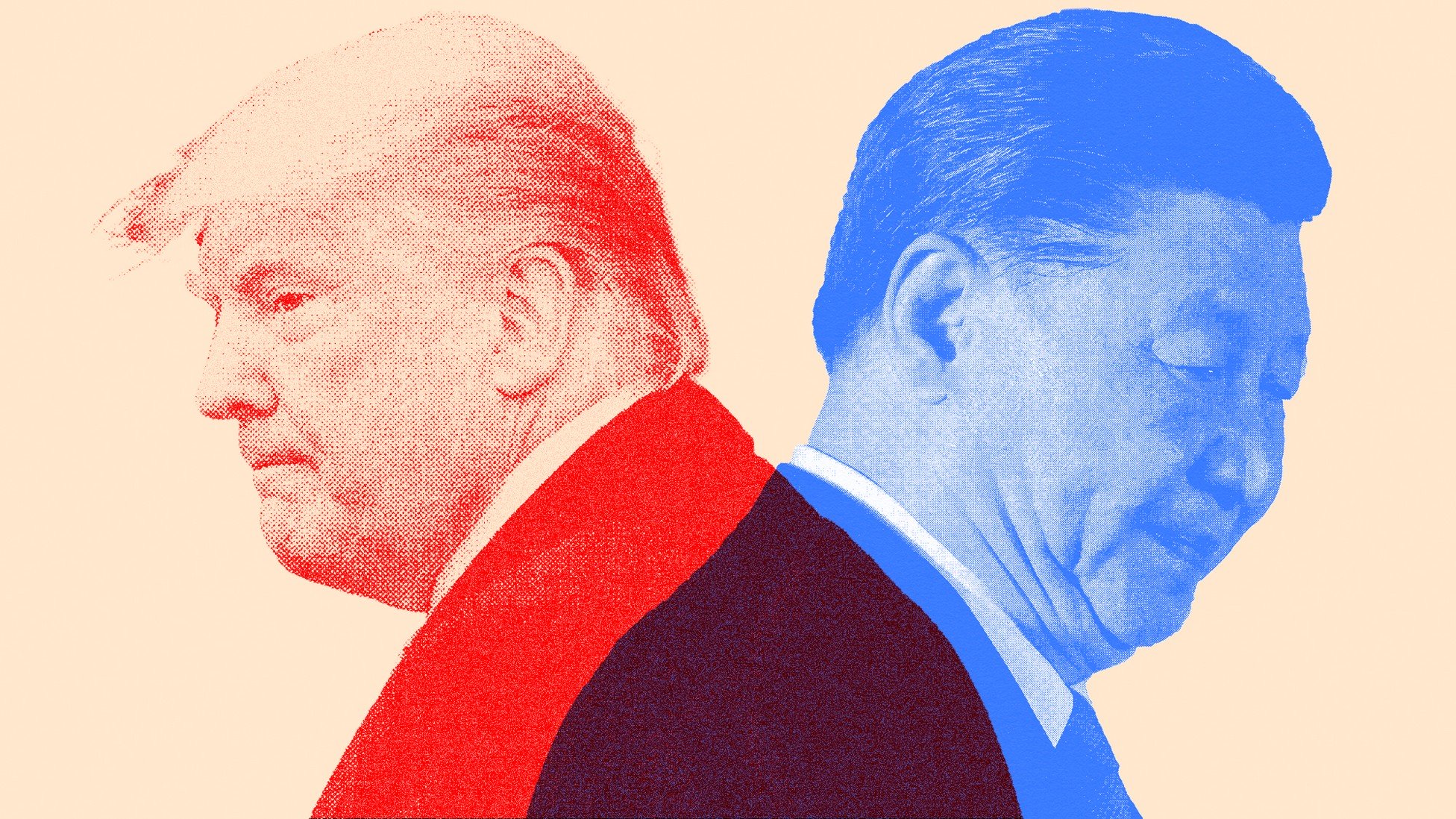

গত এক দশকে বিশ্ব রাজনীতির দুটি মুখ্য স্লোগান হয়ে উঠেছে—চীনের ‘চাইনিজ ড্রিম’ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন’। দুই নেতার—চীনের সি চিনপিং এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডোনাল্ড ট্রাম্পের—উদ্ভাবিত এই দুই ধারণা প্রথমে দেশপ্রেমের ঢাল হিসেবে শুরু হলেও সময়ের পরিক্রমায় এদের মধ্যে সাদৃশ্য ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনেকেই এখন বলছেন, ট্রাম্প আসলে আমেরিকাকে যে ‘মহান’ করতে চেয়েছেন, তার কৌশল অনেকটাই চীনের স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রচিন্তার ছায়ায় গড়া।

একসময় মার্কিন নীতিনির্ধারকরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, যদি চীন মুক্ত বাজার ও বৈশ্বিক বাণিজ্যব্যবস্থার অংশ হয়, তবে ধীরে ধীরে তারা উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হবে। বিল ক্লিনটনের মতো নেতারা তো প্রায় নিশ্চিত ছিলেন, চীন হয়তো একদিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো মুক্ত রাষ্ট্রে পরিণত হবে। আর এ ধারার ভাবনাই তখন ‘নিওলিবারেল বিশ্বায়ন’ বলে পরিচিত হয়।

এই ভবিষ্যদ্বাণী আংশিক সত্য হয়েছিলও। চীন সত্যিই এক সময় বাজারমুখী উদ্যোগ, ভোক্তাবাদ এবং বৈশ্বিক সংযোগে মনোনিবেশ করে। নতুন একটি উদ্যমী মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠে, প্রযুক্তি ও উৎপাদনে বিপ্লব ঘটে। হুয়াওয়ে, আলিবাবা, লেনোভোর মতো চীনা ব্র্যান্ড বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পায়। কিন্তু এই অগ্রগতির মাঝেও চীন তাদের রাজনৈতিক কাঠামো—একদলীয় কর্তৃত্ববাদী শাসন—পরিবর্তন করেনি।

চীন মার্কিন মডেল থেকে কৌশল শিখেছে ঠিকই, কিন্তু তা করেছে নিজেদের শাসনব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রেখে। আর এর মধ্যেই ঘটেছে সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা—চীন শুধু শিখেই থেমে থাকেনি, বরং তাদের কিছু নীতি ও কৌশল আজকের যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিফলিত হচ্ছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিবর্তন দেখা গেছে, তা আশ্চর্যজনকভাবে চীনের কিছু বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলে যায়। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অবক্ষয়, মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, কঠোর অভিবাসননীতি এবং কট্টর জাতীয়তাবাদ—এসবই আজকের আমেরিকান বাস্তবতা। এটি যেন উল্টো এক যাত্রা—যেখানে পশ্চিমা আদর্শে গড়া রাষ্ট্র ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে পূর্বের ছাঁচে।

এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি হলো, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে এখন আর শুধু প্রতিযোগিতা চলছে না, বরং তারা একে অপরের কৌশলও গ্রহণ করছে। জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার, বৃহৎ শক্তির অহং, ভিন্নমতকে দমন এবং জনমত নিয়ন্ত্রণের মতো দিকগুলোতে দুই রাষ্ট্র এখন প্রায় অভিন্ন। চীন যেখানে বলে ‘আমরা বড় দেশ, বাকিরা ছোট’, ট্রাম্পও ঠিক তেমনি মিত্র রাষ্ট্রগুলোকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখেন। তিনি কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্তির হুমকি দিয়েছেন, মেক্সিকো উপসাগরের নাম পাল্টাতে চেয়েছেন এবং গ্রিনল্যান্ডকে কিনে নেওয়ার ভাবনা প্রকাশ করেছেন।

চীন যেমন প্রতিবেশী দেশগুলোকে চাপে রাখে, সীমানা নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি করে, তেমনি ট্রাম্পও তার আশপাশের দেশগুলোকে ভয় দেখান এবং জোটভিত্তিক রাজনীতিকে উপেক্ষা করেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জায়গায় তাৎক্ষণিক সুবিধা খোঁজা এবং মিত্রদের ওপর শুল্ক বসানোর প্রবণতা দুই রাষ্ট্রেই লক্ষণীয়। ট্রাম্প প্রশাসন প্রায়শই যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহ্যগত কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিসর্জন দিয়ে, প্রতিশোধপরায়ণ ও এককেন্দ্রিক শাসনের প্রবণতা দেখিয়েছে।

এই দুটি দেশের মধ্যে আরেকটি মিল হলো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অটোমেশন ও আধুনিক প্রযুক্তিকে ঘিরে তাদের সমাজে যে দুশ্চিন্তা বিরাজ করছে—তাও প্রায় এক। এই প্রযুক্তিগত পরিবর্তন শুধু কর্মসংস্থান নয়, বরং সামাজিক মেলামেশা ও জীবনধারাও বদলে দিচ্ছে। এবং এই পরিবর্তনের ভীতিই দুই দেশে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক বিবৃতি ও আন্দোলনের উত্থান ঘটিয়েছে।

চীনের ‘চাইনিজ ড্রিম’ যেখানে ঐতিহাসিক গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়, ট্রাম্পের ‘মাগা’ আন্দোলনও প্রায় একই আবেগে আমেরিকার ‘বহুকাল আগের মহিমা’ ফিরিয়ে আনার কথা বলে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে যুক্তরাষ্ট্র যেন নিজের ঐতিহ্য ভুলে ক্রমেই হয়ে উঠছে আরেকটি চীন—কিন্তু একটি শক্তির ছায়া হয়ে।

সবচেয়ে বড় আশঙ্কার জায়গা হলো—যুক্তরাষ্ট্র যদি নিজের মূল চেতনা ও রাজনৈতিক কাঠামো ভুলে চীনের আদলে পথ চলা শুরু করে, তবে হয়তো সেই ‘মহান’ আমেরিকা আর থাকবে না। ট্রাম্প–যুগের ধোঁয়া কেটে গেলে হয়তো তখন দেখা যাবে—‘মাস্টার নয়, ছাত্রই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে’।

আপনার মতামত জানানঃ