টিকা (বা করোনার টিকা) কিভাবে কাজ করে?

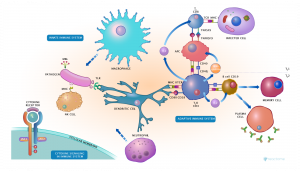

আমাদের শরীরে যখন কোন রোগ-জীবাণু বা প্যাথোজেন প্রথমবারের মত প্রবেশ করে, তখন শরীরের ইম্যুউন সিস্টেম যেভাবে কাজ করে, সেই রোগ প্রতিরোধের টিকাও একইভাবে কাজ করে, অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট প্যাথোজেনের প্রোটিন আবরণ তথা এন্টিজেনকে রক্তের শ্বেতকণিকা বা লিম্ফোসাইটে থাকা সুনির্দিষ্ট এন্টিজেন রিসেপ্টর চিহ্নিত করে আটকে যায়, তারপরে সেই সুনির্দিষ্ট এন্টিজেন রিসেপ্টর নিজেদের দুই ধরণের ক্লোন তৈরি করতে থাকেঃ অসংখ্য ইফেক্টর-বি-সেল বা এন্টিবডি আর মেমোরি সেল, এই এন্টিবডি রক্তের মাধ্যমে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এন্টিজেনের গায়ে আটকে যায় এবং কিলার টি সেল এসে এন্টিজেনকে ধ্বংস করে ফেলে, আর মেমোরি সেল সেই এন্টিজেন এর তথ্যটা স্টোর করে রাখে যাতে ভবিষ্যতে একইরকম প্যাথোজেন শরীরে প্রবেশ করলে দ্রুত এন্টিবডি তৈরি করে সেই প্যাথোজেন এর বিরুদ্ধে দ্রুত যুদ্ধ শুরু করে দিতে পারে। এই যে মেমোরি সেল এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে একই প্যাথোজেন এর পুনরায় আক্রমণ থেকে শরীরকে সুরক্ষা দেয়া- একেই বলা হয় ইম্যুউনিটি বা সেই জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা।

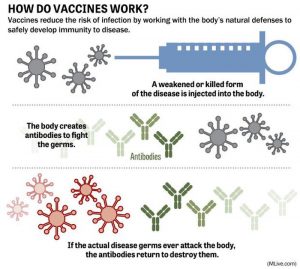

জ্যান্ত ও সবল জীবাণু কিংবা টিকা – দুই ক্ষেত্রেই শরীরের ভিতরে একই কাজ হয়, একই উপায়ে ইম্যুউনিটি তৈরি হয়। শুধু পার্থক্য হচ্ছে – পূর্ণ শক্তির রোগ-জীবাণুর বিরুদ্ধে আমাদের শরীরের ইম্যুউন সিস্টেম যুদ্ধ করে সম্পুর্ণ জীবাণুকে পরাস্ত করতে কিছু সময় লেগে যায়, তার আগেই অনেক সময় সেই জীবাণু শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আক্রমণ করে মারাত্মক ক্ষতি করে ফেলতে পারে, অনেক সময় মৃত্যুরও কারণ হয়ে যেতে পারে, যা টিকার মাধ্যমে বস্তুত দুর্বল বা খর্বাকৃতির বা আংশিক প্যাথোজেন শরীরে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে, সেই মারাত্মক ক্ষতির হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করা নিশ্চিত করা হয়! অর্থাৎ, টিকা দিলে সেই মেমোরি সেল এর মাধ্যমে একই রোগজীবাণুর ভবিষ্যৎ আক্রমণের হাত থেকে প্রতিরোধ ব্যবস্থা তথা ইম্যুনিটি গড়ে ওঠে ঠিকই, কিন্তু পূর্ণ শক্তির জ্যান্ত জীবাণুর যে মারণশক্তি থাকে, সেটি টিকার থাকে না বিধায় শারীরিক বড় ক্ষতির সম্ভাবনা একেবারেই থাকে না বা নিরাপত্তার বিষয়টি সম্পূর্ণ নিশ্চিত করেই এটি জনগণের জন্যে উপযোগী বলে অনুমোদন পায়।

সম্পূর্ণ নতুন প্রযুক্তিতে তৈরি করোনার টিকা কতখানি সফল?

টিকার সাধারণ বা ট্রাডিশনাল প্রযুক্তি হচ্ছে, ভাইরাসকে (বা ব্যাক্টেরিয়াকে) প্রথমে দুর্বল বা খর্বাকৃতির বানানো হয়, বা মেরে ফেলা হয়, তারপরে সেই দুর্বল বা খর্বাকৃতির বা মৃত ভাইরাসকে টিকা হিসেবে শরীরে প্রবেশ করানো হলে, শরীরের ইম্যুউন সিস্টেম এসে ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনকে চিনে এন্টিবডি ও মেমোরি সেল তৈরি করে ফেলে। চীনের সিনোফার্ম ও সিনোভ্যাক এই ট্রাডিশনাল প্রযুক্তি ব্যবহার করেই করোনা ভাইরাসের টিকা তৈরি করেছে।

এই ট্রাডিশনাল প্রযুক্তির টিকার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, এগুলো প্রচুর সংখ্যায় দ্রুত উৎপাদন করা কঠিন, তাছাড়াও দুর্বল বা খর্বাকৃতির ভাইরাস শরীরে ঢুকানো হয় বলে এর রিস্ক ফ্যাক্টর কিছু থাকায়, এই টিকার ট্রায়াল ফেজ বেশ লম্বা হয়। আগের অধিকাংশ সমস্ত টিকার ক্ষেত্রেই এই ট্রায়াল ফে’জ পার হতে গড়ে প্রায় ১০ বছর পার হয়ে, তারপরে তা জনগণের জন্যে অনুমোদন পেয়েছে। কিন্তু, মহামারী – অতিমারীর মত ঘটনায় এত লম্বা সময় অপেক্ষার সুযোগ নেই বিধায়, তুলনামূলক নতুন দুই প্রযুক্তির দিকে বায়োটেক কোম্পানিগুলো ঝুঁকেছে। এই প্রযুক্তি একেবারে নতুনও না, অনেক বছর ধরেই এই প্রযুক্তিগুলো নিয়ে ল্যাবে পরীক্ষা নিরিক্ষা চলছে, বেশ কিছু টিকা ট্রায়াল ফেজেও ছিল, কিন্তু এবারই প্রথম এই প্রযুক্তির টিকা বিশ্বব্যাপী ব্যবহারের জন্যে অনুমোদন দেয়া হয়েছে, সে হিসেবে দুনিয়ার মানুষ এই প্রথম এই প্রযুক্তির টিকা নিচ্ছে। ফলে, টিকা কতখানি সফল হবে, সেই প্রশ্ন বা সন্দেহ অমূলক নয়! বিশেষ করে, সিনোভ্যাক, সিনোফার্ম এর মত যারা ট্রাডিশনাল প্রযুক্তিতে টিকা উৎপাদন করছে, তাদেরকে প্রচারণায় এমন প্রশ্ন তুলতে দেখেছি। যাহোক, সফলতার প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে, নতুন দুই প্রযুক্তি সম্পর্কে সংক্ষেপে একটি ধারণা দেয়া যাক। তার জন্যে ভাইরাস কিভাবে মানব শরীরে আক্রমণ করে, সে সম্পর্কে হালকা একটি ধারণা দেয়া যাক।

আরএনএ বা ডিএনএ হচ্ছে জীব কোষের (এবং ভাইরাস- ব্যাক্টেরিয়ার) বংশগতির তথ্যভাণ্ডার। করোনা ভাইরাস হচ্ছে আরএনএ ভাইরাস, মানে এখানে ডিএনএ থাকে না, থাকে আরএনএ। আরএনএ (বা ডিএনএ) কোষকে নির্দেষ দেয় কি ধরণের প্রোটিন তৈরি করতে হবে, কোষ সে অনুযায়ী প্রোটিন তৈরি করে। আমাদের শরীরে যখন ভাইরাস (বা ব্যাক্টেরিয়া) আক্রমণ করে, তখন তার আরএনএ (বা ডিএনএ) আমাদের কোষকে হাইজ্যাক করে ফেলে, ফলে আমাদের কোষ ভাইরাসের প্রোটিন বানাতে থাকে, সেই প্রোটিন আর ভাইরাসের আরএনএন (বা ডিএনএ) মিলে অসংখ্য ভাইরাস তৈরি করে, পোষক কোষটিকে ধ্বংস করে বের হয়ে আসে এবং অন্যান্য কোষকে আক্রমণ করতে থাকে।

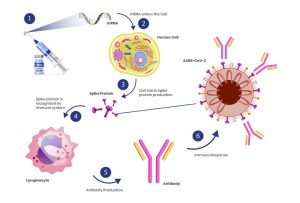

এম-আরএনএ প্রযুক্তিঃ যুক্তরাষ্ট্রের মডার্ণা ও ফাইজার এর টিকা এই প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছে। এখানে দুর্বল, খর্বাকৃতির বা মৃত করোনা ভাইরাস শরীরে প্রবেশ না করিয়ে, ভাইরাসের জিনোম সিকুয়েন্স স্টাডি করে বের করা হয়, কোডের কোন অংশ ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিন তৈরি করে। সেই কোডটা টিকার মাধ্যমে শরীরে ঢুকানো হয় (প্লাজমিডের একটা অংশে এই কোড রিপ্লেস করে সেটিকে শরীরে প্রবেশ করানো হয়)। এই কোডকেই বলা হচ্ছে এম-আরএনএ বা মেসেঞ্জার আরএনএ। এই কোড শরীরে ঢুকে মানবকোষে স্পাইক প্রোটিন তৈরি করে, যাকে সুনির্দিষ্ট এন্টিজেন-রিসেপ্টর এসে আটকে ফেলে এবং এন্টিবডি ও মেমোরি সেল তৈরি হয়। অর্থাৎ শরীরে ইম্যুনিটি তৈরি হয়। কিন্তু, এই কোড যেহেতু কেবল স্পাইক প্রোটিনই তৈরি করে এবং কোডটি নিজেও পূর্ণাঙ্গ আরএনএ নয়, ফলে শরীরে ভাইরাস তৈরি হতে পারে না। সেদিক দিয়ে এই পদ্ধতি অনেক নিরাপদ। সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে – এখানে যেহেতু লাইভ ভাইরাস নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে না, সেহেতু এই টিকার ব্যাপক উৎপাদন (মাস প্রোডাকশন) তুলনামূলক সহজ।

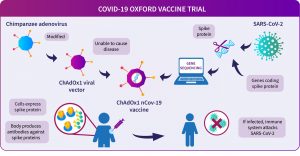

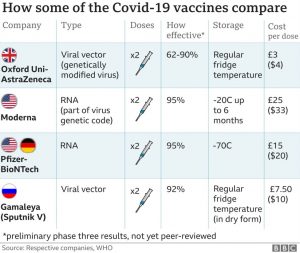

ভাইরাল ভেক্টর প্রযুক্তিঃ যুক্তরাজ্যের (অক্সফোর্ডের) আস্ট্রা-জেনিকা, যুক্তরাষ্ট্রের জনসন এণ্ড জনসন ও রাশিয়ার স্পুতনিক এই প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছে। এই প্রযুক্তিতে জনসন এণ্ড জনসনের তৈরি ইবোলার টিকা সম্প্রতি অনুমোদন পেয়েছে, এছাড়াও এইচআইভি ও জিকা ভাইরাসের টিকাও ক্লিনিকাল ট্রায়াল ফেজে রয়েছে। সে জায়গা থেকে বলা যায়, এই প্রযুক্তি ব্যবহারের অভিজ্ঞতা এম-আরএনএ প্রযুক্তির তুলনায় কিছুটা হলেও বেশি। এই প্রযুক্তিতে আরেকটি ভাইরাস, যা মানবশরীরের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর না (যেমনঃ এডেনোভাইরাস, এটি ঠাণ্ডা বা ফ্লু জ্বরের মত উপসর্গ তৈরি করতে পারে), এর মধ্যে করোনাভাইরাসের স্পাইক প্রোটিন বানাতে পারা জিনকে ঢুকানো হয়। অক্সফোর্ডের টিকায় শিম্পাঞ্জির এডেনোভাইরাসকে দুর্বল ও এমনভাবে মডিফাই করা হয়েছে, যাতে সে মানবকোষে ঢুকে নিজের রেপ্লিকা বানাতে না পারে। এই এডেনোভাইরাসের মধ্যে ডিএনএ ঢুকানো হয়, যেখানে করোনাভাইরাসের জিন সিকুয়েন্সের মাধ্যমে, স্পাইক প্রোটিন বানাতে সক্ষম জিন থাকে। মানব কোষের মধ্যে এই এডেনোভাইরাস নিজের রেপ্লিকা বানাতে পারে না, ফলে রোগের সম্ভাবনা থাকে না। ডিএনএ এডেনোভাইরাস থেকে বের হয়ে মানবকোষের নিউক্লিয়াসে ঢুকে, সেখানে তৈরি হয় এম-আরএনএ। এই এম-আরএনএ নিউক্লিয়াস থেকে বের হয়ে এসে, করোনাভাইরাসের স্পাইক প্রোটিন তৈরি করে, যা আমাদের ইম্যুউন রেসপন্স স্টিমুলেট করে এবং ইম্যুনিটি তৈরি হয়। এম-আরএনএ প্রযুক্তির চাইতে এর সুবিধা হচ্ছে, এই প্রযুক্তিতে উৎপাদিত টিকা যেহেতু এডেনোভাইরাসের শক্ত প্রোটিন আবরণের ভেতরে ডিএনএ থাকে, ফলে এই টিকার সংরক্ষণ সহজ, অর্থাৎ সাধারণ রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। মডার্ণার টিকার -২০ ডিগ্রীতে এবং ফাইজারের টিকা -৭০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়!

ট্রাডিশনাল প্রযুক্তি ও তুলনামূলক নতুন দুই প্রযুক্তির আলোচনা থেকে অন্তত এতটুকু বুঝা যাচ্ছে যে, তাত্ত্বিকভাবে এম-আরএনএ ও ভাইরাল ভেক্টর প্রযুক্তির টিকা তুলনামূলকভাবে নিরাপদ হওয়ার কথা। কিন্তু, আসলেই তা কতখানি নিরাপদ এবং কতখানি কার্যকর, তার জন্যে দরকার টিকার ট্রায়াল!

দশ বছরের জায়গায় মাত্র এক-দেড় বছরের ট্রায়ালে কিভাবে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব?

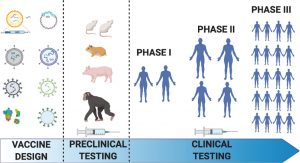

একটি টিকাকে জনগণের মাঝে ব্যাপকভাবে নিয়ে যাওয়ার আগে কয়েকধাপে ট্রায়াল করতে হয়। এসব ট্রায়ালের উদ্দেশ্য তিনটিঃ টিকা কতখানি নিরাপদ, কতখানি কার্যকর এবং টিকার মেয়াদ কতদিন বা কতবছর! টিকা তৈরির পরে শুরুতে করা হয় প্রাণীর উপরে ট্রায়াল, যেটাকে বলে প্রি-ক্লিনিকাল ফেজ। এই ফেজে ট্রায়াল করার উদ্দেশ্যেই ল্যাবে রাখা প্রাণিকে (যেমনঃ ইদুর, বানর প্রভৃতি) টিকা দিয়ে প্রথমে টিকার প্রতিক্রিয়া বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা হয়, অর্থাৎ নিরাপদ কি না তা দেখা হয়। এরপরে টিকা ও স্যালাইন (প্লাসেবো) দিয়ে প্রাণিগুলোকে ভাইরাসের সংস্পর্শে এনে টিকার কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয় (এ কাজটি, মানে সরাসরি ভাইরাসের সংস্পর্শে আনা মানুষের উপরে করা সম্ভব নয়, ফলে প্রাণির উপরেই এটি চালানো হয়)! স্বভাবতই টিকা না দেয়া (মানে স্যালাইন দেয়া) প্রাণির বড় অংশ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়, এদের কারোর কারোর অবস্থা সিভিয়ারও হয়। টিকা কার্যকর হলে, টিকা পাওয়া প্রাণিদের মধ্যে টিকা না দেওয়া প্রাণির চাইতে সংক্রমণের হার অনেক কম হবে এবং সিভিয়ার অবস্থায় যাওয়া প্রাণির সংখ্যা একেবারে কম হবে এবং মৃত্যুর সংখ্যা শুন্য হবে। এরকম প্রি-ক্লিনিকাল ট্রায়াল ফেজ পার হলেই তবে সেই টিকাকে ক্লিনিকাল ট্রায়ালের জন্যে যোগ্য বলা যাবে। ক্লিনিকাল ট্রায়াল হয় তিনটি ফেজ বা ধাপে। প্রথম ধাপে অল্প সংখ্যক সুস্থ – সবল- তরুন স্বেচ্ছাসেবকদের টিকা দিয়ে দেখা হয় টিকা নিরাপদ কি না, অর্থাৎ সামান্য পার্শপ্রতিক্রিয়া বাদে অন্য বড় কোন সমস্যা তৈরি হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রথম ফেজে যদি দেখা যায়, টিকা নিরাপদ এবং শরীরে এন্টিবডি তৈরিতে সক্ষম, তাহলে শুরু হয় দ্বিতীয় ফেজ, যেখানে আরেকটু বেশি সংখ্যায় ও আরো বেশি বয়স্কদের নিয়ে চালানো হয় এই ফেজের ট্রায়াল। এবং তারপরে শুরু হয় তৃতীয় ফেজ – যেখানে আরো বড় অংশের স্বেচ্ছাসেবকরা অংশ নেয়। এই দুই ফেজেও টিকার নিরাপত্তার ব্যাপারটি পর্যবেক্ষণে রাখা হয়, কিন্তু এখানে প্রধানত টিকার কার্যকারিতা বের করে আনা হয়।

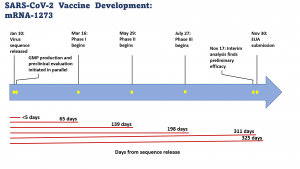

এবারের এই প্যানডেমিকে অবশ্য একটি ফেজ শেষ করেই পরের ফেজে যাওয়ার নিয়মটি শিথিল করা হয়েছে, অর্থাৎ প্রথম ফেজের ট্রায়াল টিকা দেয়ার কিছুদিন পরেই ২য় ফেজ এর ট্রায়াল শুরু করে দেয়া হয়েছে, ২য় ফেজ এর ট্রায়াল শেষ করার আগেই ৩য় ফেজ শুরু করা হয়েছে। এভাবে ট্রায়ালের সময় কমিয়ে আনা হয়েছে। এছাড়াও, ট্রাডিশনাল ট্রায়ালের ক্ষেত্রে যেমন একেকটা ফেজে ২ থেকে ৪ বছর দেখা হয়, এবারে তা করা হয়নি। এভাবেই বস্তুত আগেকার টিকাগুলোর ১০-১২-১৫ বছর এমনকি তারো বেশি সময় ধরে ট্রায়াল চালিয়ে টিকাকে জনসাধারণের জন্যে অনুমোদন দেয়ার চলটিকে এবারে মাত্র এক-দেড় বছরে নামিয়ে আনা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এতে কি আমরা করোনার টিকার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছি?

প্রথম কথা হচ্ছে, এরকম প্যানডেমিক পরিস্থিতিতে এছাড়া আমাদের কোন উপায় ছিল না, মানে ১০-১২ বছর অপেক্ষার কোন উপায় ছিল না, ফলে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে পরের ফেজে যাওয়ার বদলে প্যারালাল ফেজে ট্রায়াল চালাতে হয়েছে। টিকার নিরাপত্তার দিকটি কেবল নিশ্চিত হওয়ার পরেই, অসংখ্য মানুষ কার্যকারিতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার আগেই টিকা নিতে রাজী হয়েছে, যেহেতু হাতে আর কোন বিকল্প ছিল না! দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এই প্যানডেমিক পরিস্থিতিই আবার স্বল্প সময়ে কার্যকারিতা পরীক্ষার সুযোগ করে দিয়েছে। অন্য ভাইরাসের টিকার ক্ষেত্রে এবারের মত এত অল্প সময়ে এত স্বেচ্ছাসেবক ট্রায়ালে অংশ নিতে আসেনি, আর ট্রায়ালে অংশ নেয়াদের জন্যে সেই ভাইরাসে এক্সপোজার পাওয়াটাও এমন সহজ নয় (এনিমেল ট্রায়ালের মত তো আর মানুষকে সেই ভাইরাসে এক্সপোজ করা যায় না)! ফলে, এই প্যানডেমিকের কারণেই আমরা এখন বিভিন্ন টিকার যে কার্যকারিতা পাচ্ছি, ট্রায়াল কালীন এফিকেসি এবং মাস ভ্যাক্সিনেশনের ক্ষেত্রে ইফেক্টিভনেস, তা অসংখ্য টিকার ৫-১০-১৫ বছরের ডাটার তুলনায় অনেক বড় স্যাম্পলের উপরে চালিয়ে পাওয়া। ফলে, এর ব্যাপারে সন্দেহ’র জায়গা কমই।

কিন্তু, টিকার দুই ডোজ নেয়ার পরেও অনেকে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে, হচ্ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি, দুই ডোজ টিকা নেয়ার পরেও মারা গিয়েছে, এমন খবরও অনেক শুনা যাচ্ছে। দুই ডোজ টিকার নেয়ার পরেও মানুষ যদি আক্রান্ত হয়, মারা যায় – তাহলে এই টিকা নিয়ে লাভ কি?

কোন টিকারই কার্যকারিতা ১০০% বলে দাবি করা হয়নি। ফলে, টিকা নেয়ার পরে আক্রান্তের ঘটনা ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। এমনকি দুই ডোজ টিকার নেয়ার পরেও মৃত্যুর মত ঘটনা যতই অপ্রত্যাশিত হোক, এমনটাও হতে পারে। বিভিন্ন টিকার মাস ভ্যাক্সিনেশনের পরে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার বিপরীতে কার্যকারিতা (ইফেক্টিভনেস) ৫০-৭০%, আর সিভিয়ারলি অসুস্থ হওয়ার বিপরীতে কার্যকারিতা যে ৭৫-৯০% পর্যন্ত বলা হচ্ছে, তাতেও বুঝা যায় – দুই ডোজ টিকার নেয়ার পরেও অনেকের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে এবং তাদের অনেকের অবস্থা বেশ খারাপ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে (এমনকি মৃত্যুরও)! এর মাধ্যমে আমরা কেবল এই সিদ্ধান্তই নিতে পারি যে, করোনার টিকার নেয়ার পরেও আমাদের সাবধানে চলা দরকার, স্বাস্থ্যবিধি মানা উচিৎ। কিন্তু, কোনভাবেই কি টিকা না নেয়ার সিদ্ধান্ত কি নিতে পারি? প্রথম কথা হচ্ছে, টিকা নেয়ার ফলে কি কোন ক্ষতি হচ্ছে? বাহুতে ব্যাথা, জ্বর, অবসন্ন লাগা, গা-ব্যাথা এরকম সামান্য কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার বাইরে হৃৎপিন্ডে প্রদাহের (হার্ট ইনফ্লেমেশন) কথা কিছু কিছু টিকার ক্ষেত্রে জানা গিয়েছে (১০ লাখে ১২.৬ জনের), যা কোনরকম মেডিকেশন ছাড়াই সুস্থ হয়ে যায়। টিকার কারণে যদি কোন ক্ষতি না হয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে দুই ডোজ টিকা নেয়ার পরেও যে কজন আক্রান্ত হয়েছেন, তারা টিকা না নিলেও একই ভাইরাসে এক্সপোজড হলে আক্রান্তই হতেন, যারা মারা গিয়েছেন – তারা টিকা না নিলেও মারাই যেতেন। কিন্তু টিকা নেয়ার সবচাইতে বড় সুবিধাটা হচ্ছে, তাদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বা আশংকা (রিস্ক) অনেক কমে যায়, এবং আক্রান্ত হলেও সিভিয়ারলি অসুস্থ হওয়া ও মৃত্যুর রিস্ক আরো অনেক অনেক কমে যায়। দুই ডোজ টিকা নেয়ার পরেও আক্রান্ত হয়েছেন বা মারা গিয়েছেন – এরকম খবর যেভাবে চারদিকে চাউর হয়, কিন্তু টিকা নেয়ার কারণে আক্রান্ত হয়নি বা আক্রান্তরা মারাত্মক অসুস্থ হয়নি, মারা যায়নি – এরকম খবর সেভাবে বুঝতে পারা একটু কঠিন। তার জন্যে কিছু পরিসংখ্যানের দরকার হয়। আমি নেদারল্যাণ্ডের একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝাই। নেদারল্যাণ্ডে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের দুই ডোজ টিকা দেয়া শেষ হয়েছে (একটা অংশ যারা টিকা বিরোধী, মূলত কট্টর ক্যাথলিক তারা, তারা টিকা নেয়নি), এখন ১২ – ১৮ বয়সী কিশোর-কিশোরীদের টিকা দেয়া চলছে। সরকার গতমাসের মাঝামাঝিতে মোটামুটি সব খুলে দিয়েছে, এমনকি সুপারশপগুলোতেও বাধ্যতামূলক মাস্ক পরার নিয়মও তুলে দিয়েছে। এরপর থেকেই নেদারল্যাণ্ডের আরেক ঢেউ শুরু হয়েছে, প্রতিদিনই প্রচুর আক্রান্ত হচ্ছে। এর মধ্যে আবার ডেল্টা ভাইরাসের আক্রমণের কথা শুনা যাচ্ছে। আক্রান্তের দিক দিয়ে এই ঢেউ এর পিক প্রায় ডিসেম্বর – জানুয়ারির ঢেউ এর কাছাকাছি চলে গিয়েছিলো। কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যা এখন খুবই কম। করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা এই ঢেউ-এ ১০ হাজার পার হলেও, সেই ৮ জুনের পর থেকে নেদারল্যাণ্ডে দৈনিক মৃত্যু ডাবল ডিজিটের ঘরে যায়নি, সিভিয়ার অসুস্থ হওয়ার সংখ্যাও অনেক কমেছে, হাসপাতালে আইসিইউ এর উপরে আগের মত চাপ আর নাই! ফলে, আক্রান্তের এমন ঢেউ এর পরেও সরকার কোন কিছু বন্ধ করেনি, সব একই ভাবে চলতে দিয়েছে। এতে করে এই ঢেউ দ্রুত পিকে গিয়ে এখন আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিনই কমতির দিকে! একটা স্টাডিতে দেখলাম, গত দেড়মাসে প্রতিদিন যে ৩ – ৫ জন করে মারা যাচ্ছে, তাদের বড় অংশই টিকা না নেয়া বা টিকার এক ডোজ নেয়া পেশেন্ট।

বিভিন্ন টিকার কার্যকারিতা বলা হচ্ছে ৯০-৯৫%। এর মানে কি? ১০০ জনকে টিকা দিলে ৯০-৯৫ জন আক্রান্ত হবে না বা ১০-৫ জন আক্রান্ত হবে? নাকি, ১০০ জনকে টিকা দিলে ১০-৫ জনই মারা যাবে, ৯০-৯৫ জন বেঁচে থাকবে?

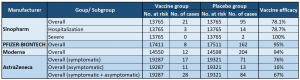

টিকার কার্যকারিতার ক্ষেত্রে দুটো কথা বলা হয়ঃ এক এফিকেসি এবং দুই, ইফেক্টিভনেস। এফিকেসি হচ্ছে ট্রায়াল ফেজের কার্যকারিতা, আর ইফেক্টিভনেস হচ্ছে মাস ভ্যাক্সিনেশনের ক্ষেত্রে কার্যকারিতা। প্রথমে, এফিকেসি বিষয়টি নিয়ে উদাহরণ সহকারে আলোচনা করি। এফিকেসি হচ্ছে আনভ্যাক্সিনেটেড মানুষের তুলনায় ভ্যাক্সিনেটেড মানুষের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার আশংকা কমে যাওয়ার হার। যুক্তরাষ্ট্রের ফাইজারের এফিকেসি ৯৫%, এর মানে হচ্ছে একজন আনভ্যাক্সিনেটেড মানুষের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা যতখানি তার চাইতে একজন ভ্যাক্সিনেটেড মানুষের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ৯৫% কম। কিভাবে, এই ৯৫% পাওয়া গিয়েছে? ফাইজারের ক্লিনিকাল ট্রায়ালে ৩৪৯২২ জন ১৬ বছরের উর্ধ্বে স্বেচ্ছাসেবীরা অংশ নিয়েছে (আগে করোনা হয়নি এমন), যাদের মধ্যে ১৭ হাজার ৪১১ জনকে ২১ দিনের ব্যবধানে দুই ডোজ করোনার টিকা দেয়া হয়েছে, এবং বাকি ১৭ হাজার ৫১১ জনকে ২১ দিনের ব্যবধানে দুই ডোজ স্যালাইন (প্লাসেবো) দেয়া হয়েছে। যারা টিকা নিয়েছে এবং টিকা দিয়েছে, তাদের কেউই জানতো না- কাকে করোনার টিকা দেয়া হচ্ছে, আর কাকে প্লাসেবো। অর্থাৎ সম্পূর্ণ র্যান্ডমভাবে ঠিক করা হয়েছে। এদের মধ্যে মোট ১৭০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। দেখা গেল টিকা দেয়াদের মধ্যে মাত্র ৮ জনের করোনায় আক্রান্ত হয়েছে, যেখানে প্লাসেবো দেয়াদের মধ্যে ১৬২ জনের করোনা হয়েছে। অর্থাৎ, করোনার টিকা দিলে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা = ০.০৪৫৯%, আর করোনার টিকা না দিলে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা = ০.৯২৫১%। অর্থাৎ, টিকা দিলে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার আশংকা কমছে = (০.৯২৫১ – ০.০৪৫৯)*১০০/ ০.৯২৫১ = ৯৫%। এভাবেই, এফিকেসি পাওয়া যায়, অন্য সহজ উপায়ে হিসাব হচ্ছে, ১৬২ * ১০০ / ১৭০ = ৯৫% (করোনার টিকা এবং প্লাসেবো দেয়া স্বেচ্ছাসেবীর সংখ্যা প্রায় সমান ধরে)!

এই ট্রায়ালে টিকা দেয়া স্বেচ্ছাসেবীদের একজনের অবস্থাও গুরুতর হয়নি, ফলে গুরুতর অবস্থার বিপরীতে ফাইজারের কার্যকারিতা ছিল ১০০%। ট্রায়াল ফেজ পার হওয়ার পরে, মাস ভ্যাক্সিনেশন শুরু হয়, আমেরিকায় একদম শুরুতেই স্বাস্থ্যকর্মীদের টিকা দেয়া হয়। তাদের উপরে কার্যকারিতা (ইফেক্টিভনেস) নির্ধারণে সিডিসি ছোট এক স্টাডি চালায়, তাতে টিকা দেয়া ৩৯৫০ জন স্বাস্থ্যকর্মী ও ফ্রন্ট লাইন কর্মীদের মাঝে ফুল ইমুনাইজেশনের কার্যকারিতা পাওয়া গিয়েছে ৯০%। মডার্ণার এফিকেসি পাওয়া গেছে ৯৪.১%। তবে, মডার্ণার স্টাডিতে বয়সভিত্তিক এফিকেসির হিসাবও পাওয়া যায়, তাতে দেখা যাচ্ছে ৬৫ বছর উর্ধ্বদের ক্ষেত্রে এফিকেস হচ্ছে ৮৬.৪%। জনসন এণ্ড জনসনের এফিকেসি সেই তুলনায় কম, ৭২%। অক্সফোর্ডের আস্ট্রা-জেনিকার ৩য় ফেজ ট্রায়াল এর এফিকেসিও বেশ কম, আক্রান্ত হওয়ার বিপরীতে কার্যকারিতা ৭৬%। আর, গুরুতর অসুস্থ হওয়ার বিপরীতে কার্যকারিতা ছিল ১০০%। আস্ট্রা-জেনিকার টিকার মাস ভ্যাক্সিনেশন শুরু হওয়ার পরে সাম্প্রতিক একটা স্টাডিতে দেখা যাচ্ছে, ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার বিপরীতে এই টিকার কার্যকারিতা (ইফেক্টিভনেস) ৬০%, যেখানে হসপিটালাইজেশনের বিপরীতে এর ইফেক্টিভনেস ৯৩%। সিনোফার্মের টিকার ৩য় ফেজের ট্রায়াল চারটি আরব দেশে (আরব আমিরাত, বাহরাইন, মিশর ও জর্ডান) হয়েছে এবং করোনায় আক্রান্ত হওয়ার বিপরীতে এফিকেসি পাওয়া গিয়েছে ৭৮.১%, হসপিটালাইজেশনের বিপরীতে এফিকেসি ৭৮.৭% এবং গুরুতর অসুস্থতার বিপরীতে এফিকেসি ১০০%।

এখন যেভাবে করোনাভাইরাসের মিউটেশন হচ্ছে, আলফা – বিটা – ডেল্টা বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্ট আসছে, তাতে টিকার কার্যকারিতা বস্তুত কতখানি থাকছে? আমি এক ভারিয়েন্টের করোনা ভাইরাসের বিপরীতে টিকা নিলাম, কিন্তু ভাইরাস মিউটেটেড হয়ে, অন্য ভ্যারিয়েন্ট হয়ে গেলে তো কোন লাভই পাবো না। তাহলে টিকা তো পার্মানেন্ট কোন সলুশন দিতে পারছে না!

এটা ঠিক যে, করোনাভাইরাস মিউটেটেড হচ্ছে। সর্বশেষ যে ভ্যারিয়েন্ট এখন দুনিয়ায় রাজত্ব করছে, সেই ডেল্টা ভেরিয়েন্ট এর স্পাইক প্রোটিন এমনভাবে মিউটেটেড হয়েছে যে, সে আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর চাইতে অনেক ভালো কোষের সাথে বাইণ্ডিং করতে পারে। ফলে, এই ভ্যারিয়েন্ট যেমন অনেক বেশি সংক্রমক, তেমনি একে পরাস্ত করার জন্যে অনেক বেশি এন্টিবডির দরকার হয়। টিকা নেয়া থাকলে শরীরে এই এন্টিবডি দ্রুত তৈরি হতে পারে, যা আমাদেরকে সিভিয়ার অসুস্থ হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অন্য ভ্যারিয়েন্টকে নির্ভর করে তৈরি টিকা নতুন ভ্যারিয়েন্টের ক্ষেত্রে কতখানি কার্যকর হবে!

এখন পর্যন্ত আলফা- বিটা – ডেল্টা, যেসব মিউটেশনের খবর এসেছে, সেগুলো মূলত ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনের রিসেপ্টর বাইণ্ডিং এর এক থেকে তিন জায়গার মিউটেশন। কিন্তু, আমাদের শরীরে যে ইম্যুউনিটি তৈরি হয়, তা ভাইরাসকে আক্রমণ করে শত শত জায়গায়। ভাইরাসকে পরাস্ত করার জন্যে যে এন্টিবডি তৈরি হয়, তার মাঝে যেমন আছে মনোক্লোনাল এন্টিবডি যা ভাইরাসের এক ধরণের স্পাইক প্রোটিনকে আটকে ধরতে পারে, তেমনি আছে পলিক্লোনাল এন্টিবডি, যা ভাইরাসের চারদিকে ঘিরে অনেকগুলো স্পাইক প্রোটিনকে আটকে ধরতে পারে। ফলে, সেই ৩ বিশেষ স্পাইক প্রোটিন মিউটেটেড হলেও, পলিক্লোনাল এন্টিবডি ঠিকই অন্যান্য স্পাইক প্রোটিনকে আটকে ধরতে পারে। এছাড়াও যেসব মনোক্লোনাল এন্টিবডি ভাইরাসের নন-মিউটেটেড স্পাইন প্রোটিনকে আটকে ধরতে পারে, তারাও সক্রিয় থাকে। ফলে, এই মিউটেশনের ফলেও ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা থেকে যায়। তবে, যেহেতু সুনির্দিষ্ট যে স্পাইক প্রোটিন মিউটেটেড হয়, সেগুলোকে যেহেতু চিহ্নিত করতে পারে না, ফলে কিছু এন্টিবডি অকার্যকর থেকে যায় বলে ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা কিছু কমে যেতে পারে। অর্থাৎ, ডেল্টার ভ্যারিয়েন্টের ভাইরাল লোডের কারণে এবং ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা কিছু কমে যাওয়ার কারণে, টিকার নেয়ার পরেও আক্রান্তের হার বা সংক্রমণের হার বাড়বে। কিন্তু, তারপরেও এই টিকাই গুরুতর অসুস্থ হওয়ার হাত থেকেও বাঁচাতে পারে।

আগেই ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের বিপরীতে আস্ট্রা-জেনিকার ইফেক্টিভনেস এর কথা বলা হয়েছে (আক্রান্তের বিপরীতে ৬০% এবং হসপিটালাইজেশনের বিপরীতে ৯৩%)। ফাইজারের ক্ষেত্রে ইউকে ভিত্তিক এক স্টাডিতে দেখা যাচ্ছে, দুই ডোজ টিকার কার্যকারিতা করোনায় আক্রান্তের বিপরীতে ৮৮% এবং সিভিয়ার অসুস্থ, হসপিটালাইজেশন ও মৃত্যুর বিপরীতে ৯৬%। মডার্ণার ক্ষেত্রে এটি যথাক্রমে ৭২% ও ৯৫%। ফলে, বুঝাই যাচ্ছে – ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের বিরুদ্ধেও টিকার কার্যকারিতা নাই হয়ে যায়নি। তবে, কার্যকারিতা আরো বাড়ানোর জন্যে বিভিন্ন দেশে ৩য় ডোজ বা বুস্টার ডোজ নিয়ে আসছে। ইজরায়েল এ এরই মধ্যে বুস্টার ডোজ দেয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। নেদারল্যাণ্ডে শুধু বয়স্ক ও ভার্নারেবল অংশের মানুষের জন্যে এই বুস্টার ডোজের কথা ভাবা হচ্ছে।

এতগুলো টিকার মধ্যে কোন টিকা বেশি নিরাপদ? কোন টিকা বেশি কার্যকর? কোন টিকা নিবো?

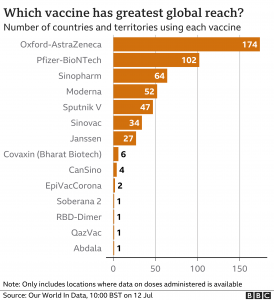

ফাইজার, মডার্ণা, আস্ট্রা-জেনিকা, সিনোফার্ম, জনসন, স্পুতনিক – এই টিকাগুলো বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে, এগুলোর সবই, মানে অনুমোদন পাওয়া সব টিকাই নিরাপদ। গোটা দুনিয়াতে এখন পর্যন্ত অক্সফোর্ডের আস্ট্রা-জেনিকা টিকা ও ফাইজারের টিকা সবচেয়ে বেশি দেশে গিয়েছে। এরপরেই চাইনিজ সিনোফার্ম ও আমেরিকান টিকা মডার্ণা। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি টিকা এসেছে আস্ট্রা-জেনিকা ও সিনোফার্মের টিকা।

কার্যকারিতার দিক দিয়ে আমেরিকান ফাইজার ও মডার্ণার টিকা দুটোর এফিকেসি সবচাইতে বেশি। মাস ভ্যাক্সিনেশনের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে, ফাইজারের ইফেক্টিভনেস সবচেয়ে বেশি। তবে, অন্যান্য টিকাগুলোর এফিকেসি বা ইফেক্টিভনেস করোনায় আক্রান্ত হওয়ার বিপরীতে বেশ কম হলেও, গুরুতর অসুস্থতার বিপরীতে কিন্তু এগুলোর এফিকেসি ও ইফেক্টিভনেস ভালো। সবচেয়ে বড় কথা, টিকাগুলোর যেকোনটি আমাদের শরীরে একটা ইম্যুনিটি তৈরি করতে সক্ষম, কোনটি যদি করোনায় আক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে নাও পারে, সে গুরুতর অসুস্থ হওয়ার তথা মৃত্যুর আশংকা অনেকাংশে কমিয়ে দিতে সক্ষম। ফলে, রাষ্ট্রীয়ভাবে যে টিকাই পাওয়া যাচ্ছে, সে টিকাই নেয়া উচিৎ।

করোনার টিকা কি দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর থাকবে, নাকি বছর বছর টিকা দিতে হবে?

আগে বলেছি, টিকার ট্রায়ালের তিনটি উদ্দেশ্যঃ টিকা কতখানি নিরাপদ, কতখানি কার্যকর এবং কত সময় ধরে কার্যকর থাকবে! আগেকার টিকাগুলোর ট্রায়াল দীর্ঘসময় ধরে হওয়ায় এই তিন ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যেত। কিন্তু, এবারে অতিমারীর কারণে মাত্র এক-দেড় বছরের ট্রায়ালে টিকার নিরাপত্তা ও কার্যকারিতার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেলেও, এখনো আমরা জানি না যে, এই টিকা দীর্ঘমেয়াদে কতখানি কার্যকর থাকবে। ফলে, এর জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। অর্থাৎ যত বছর যাবে, আমরা জানতে পারবো – এই টিকা কত বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে! তবে, করোনার বিরুদ্ধে আমাদের শরীরের ইম্যুউনিটি যদি স্বল্পমেয়াদেরও হয় (যেমন এক – দুই বছর), তারপরেও যেভাবে যে গতিতে বিভিন্ন দেশে সমস্ত জনগণকে টিকা দেয়া হচ্ছে এবং লকডাউন, টিকা না দিলে ট্রাভেল ব্যান, এসবের মাধ্যমে ভাইরাসকে দেশান্তরে যেতে বাঁধা দেয়া হচ্ছে, কিছু কিছু দেশ দ্রুতই হার্ড ইম্যুউনিটির দিকে যাবে। তবে, বাংলাদেশ – ভারত – ব্রাজিলের মত দেশগুলো খুব বিপদে পড়বে, কেননা তাদের পক্ষে এই এক-দুই বছরের আগেই ৮০% জনগোষ্ঠীকে টিকা দিয়ে ফেলা সম্ভব হবে না। এতে উন্নত দেশগুলো যদি নিজেরা নিরাপদ ভেবে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে, তাহলে তার ফলও ভালো হবে না, কেননা দুনিয়ার সবগুলো দেশ একসাথে হার্ড ইম্যুউনিটি অর্জন না করলে, সেসব দেশেও যেকোন সময়ে আবার ভাইরাস ঢুকে যাওয়ার আশংকা বজায় থাকবে বিধায়, তাদেরকেও সেই এক-দুই বছর পর পর টিকা দিয়ে যেতে হবে। এটা হচ্ছে, সবচেয়ে বাজে পরিস্থিতি, যাকে বলে ওর্স্ট কেজ সিনারিও। তবে, আশা করছি (ধার্মিকরা দোয়া করতে পারেন) – এই করোনাভাইরাসের বিপরীতে আমাদের শরীরের ইম্যুনিটি যেন দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকে (কমপক্ষে ৫-৭ বছর)! সেক্ষেত্রেই, দুনিয়া থেকে করোনাভাইরাস সম্পূর্ণ নির্মূলের সম্ভাবনা রয়েছে!

যাদের করোনা হয়ে ভালো হয়ে গেছে তাদের তো এন্টিবডি তৈরী হবার কথা। তাদের টিকা দেবার যুক্তি কি?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর জবাবে জানাচ্ছে, “ইতোমধ্যে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পরেও যখন সুযোগ পাওয়া যাবে করোনার টিকা নেয়া উচিৎ। কেননা, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার মাধ্যমে যে রোগ প্রতিরোধ অর্জিত হয়, তা একেকজনের ক্ষেত্রে একেকরকম এবং আমরা নিশ্চিতভাবে জানিও না, এভাবে প্রাকৃতিক ইম্যুনিটি কতসময় স্থায়ী হবে”। অস্ট্রেলিয়ান এক সেরো স্টাডিতে দেখা যাচ্ছে যে, ন্যাচারাল ইনফেকশনের চাইতে ভ্যাক্সিনেশনের ইম্যুউন রেসপন্স অনেক বেশি কার্যকর। ন্যাচারাল ইনফেকশনের মাধ্যমে ন্যাচারাল ইম্যুনিটির পরে আবার টিকা নেয়ার মাধ্যমে কৃত্রিম ইম্যুনিটি অর্জন করাকে বলা হয় হাইব্রিড ইম্যুনিটি। স্বাভাবিকভাবেই, ন্যাচারাল ইম্যুনিটির চাইতে এই হাইব্রিড ইম্যুনিটিতে এন্টিবডি লেভেল বেশি থাকবে। যদিও সময়ের সাথে সাথে এই এন্টিবডি লেভেল কমতে থাকে। জনহপকিন্সের ওয়েবসাইট জানাচ্ছে, ন্যাচারাল ইনফেকশনের পরে ১ম ডোজ টিকা দিলে যে ইম্যুনিটি তৈরি হয়, তা আনইনফেক্টেড কাউকে দুই ডোজ টিকা দেয়ার সমপরিমাণ। আরেক স্টাডিতে দেখা যাচ্ছে, হাইব্রিড ইম্যুনিটিতে মেমোরি-বি সেল এর পরিমাণ/ লেভেল ন্যাচারাল ইম্যুনিটি বা শুধু টিকার মাধ্যমে পাওয়া কৃত্রিম ইম্যুনিটির চাইতে ৫ থেকে ১০ গুন বেশি থাকে।

করোনার টিকা কেন দরকার? আমার খুশি, আমি টিকা নিবো না – এমন কি বলতে পারি?

করোনার টিকা আমাদের শরীরে কৃত্রিম ইম্যুনিটি তৈরি করে, যা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারে, আক্রান্ত হয়ে গেলেও গুরুতর অসুস্থ হওয়া, এমনকি মৃত্যুর হাত থেকেও বাঁচাতে পারে। করোনার টিকা যারা নিয়েছে, তাদের মাঝে নিশ্চিতভাবেই আক্রান্ত হওয়া ও গুরুতর অসুস্থ হওয়ার হার অনেক কম। তাই, করোনার টিকা সবারই নেয়া দরকার। এখন পর্যন্ত কোন দেশই সাধারণ নাগরিকের জন্যে (স্বাস্থ্যকর্মী ও ফ্রন্টলাইন কর্মী ছাড়া) করোনার টিকা নেয়া বাধ্যতামূলক না করলেও, বিভিন্ন দেশে বিশেষ বিশেষ পেশায়, পাবলিক গেদারিং এ, ভিন্ন দেশে ভ্রমণে করোনা টিকার শর্ত আরোপ করছে। সামনে এরকম জায়গা বা ক্ষেত্র আরো বাড়বে, ফলে করোনার টিকা না নিলে সেসব ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হবে। তাছাড়া, করোনার টিকা না নেয়া মানে, যেকোন সময়ে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার আশংকায় থাকা। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের জন্যে সবচেয়ে বড় আধার হচ্ছে, মানবদেহ, এখানেই করোনার বংশবিস্তারের কাজ ঘটে এবং মানবদেহ থেকেই অন্য মানব শরীরে করোনা ভাইরাস সংক্রমিত হয়। ফলে, ব্যক্তির স্বাধীনতার জায়গা থেকে যেকেউ বলতেই পারে যে, সে টিকা নিবে না, কিন্তু টিকা না নিয়ে বস্তুত সে একজন পটেনশিয়াল করোনা ভাইরাসের ভেসেল বা পরিবাহক হিসেবে কাজ করে এবং হার্ড ইম্যুনিটির মাধ্যমে কোন দেশ থেকে তথা দুনিয়া থেকে করোনা নির্মূলের ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে, খেয়ালের বশে টিকা নিতে চাওয়া কেবল নিজের জন্যেই ক্ষতির কারণ হতে পারে- তা না, বরং এটা তার চারপাশে থাকা পরিবার পরিজন, বন্ধুবান্ধবের জন্যেও ক্ষতির কারণ হতে পারে এবং একে মানবসমাজের জন্যেই দায়িত্বহীন আচরণ বলা যেতে পারে!

অনুপম সৈকত শান্ত, প্রবাসী লেখক ও এক্টিভিস্ট

আপনার মতামত জানানঃ