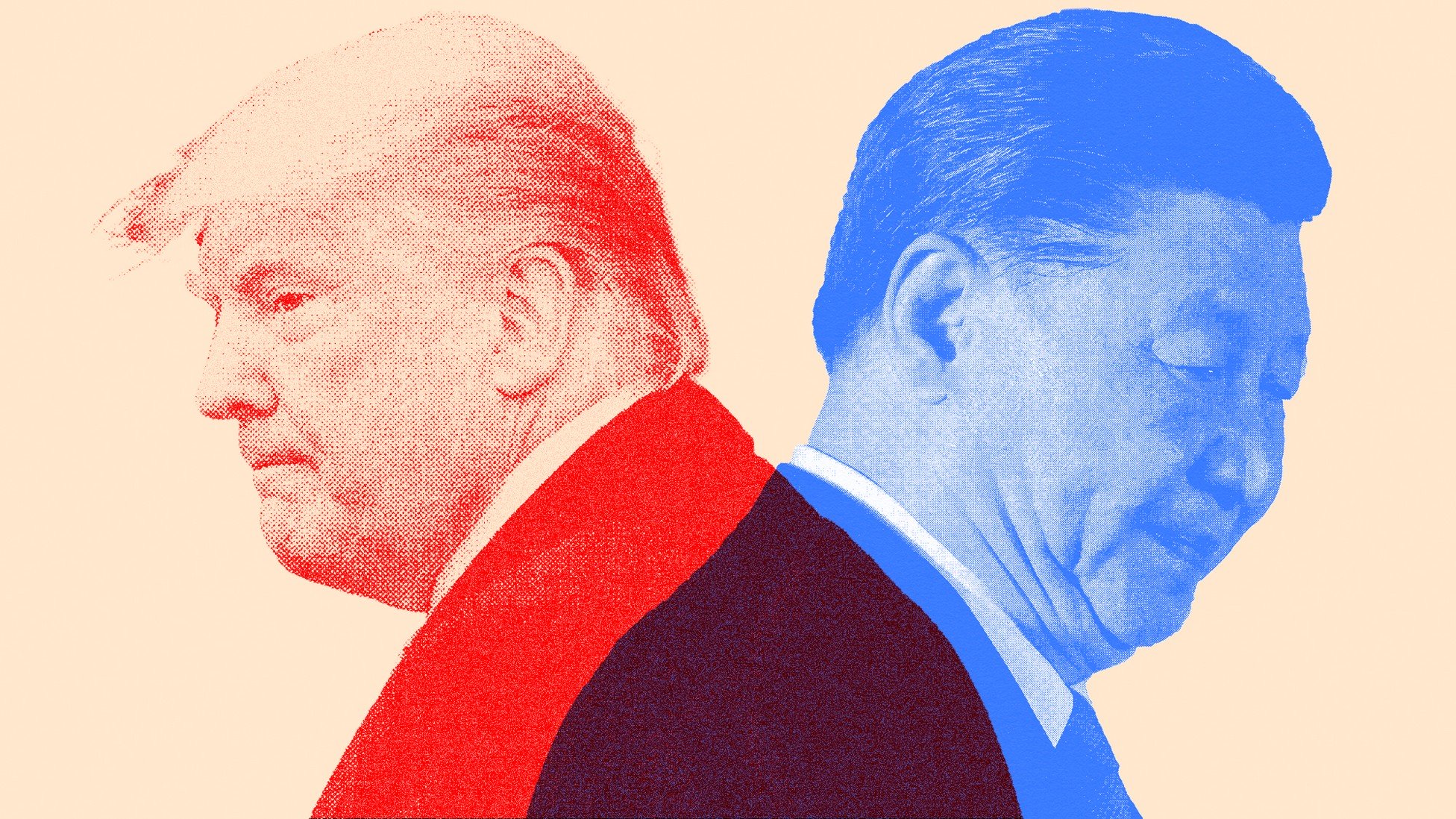

যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার বাণিজ্য সংঘাত এখন আর শুধু পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়ানো বা রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটি এক গভীর ভূরাজনৈতিক কৌশলগত প্রতিযোগিতার রূপ নিয়েছে, যেখানে দুই দেশই নিজেদের ভবিষ্যৎ অবস্থান নির্ধারণের চেষ্টা করছে। জেনেভা ও লন্ডনে সাম্প্রতিক আলোচনায় কিছু স্বস্তির ইঙ্গিত মিললেও, এটি যে একটি দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের সাময়িক বিরতি মাত্র, তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেখানে এসব সাময়িক সমঝোতাকে ‘চুক্তি’ হিসেবে মার্কিন জনগণের সামনে উপস্থাপন করছেন, সেখানে চীন বরং এটিকে নিজেদের আত্মনির্ভরতা ও কৌশলগত সাফল্যের ধাপ হিসেবে দেখছে।

২০১৮ সালে ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে শুরু হওয়া এই বাণিজ্যযুদ্ধে চীন যে মাত্রায় প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, তা শুধু আত্মরক্ষামূলক নয়—তাতে আক্রমণাত্মক কৌশলেরও প্রতিফলন রয়েছে। ডলারের বিকল্প খুঁজে বৈশ্বিক আর্থিক প্রভাবকে চ্যালেঞ্জ জানানো, অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় বাজারকে শক্তিশালী করা, এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সবুজ প্রযুক্তিতে ব্যাপক বিনিয়োগ—সবকিছুই চীনের কৌশলগত রূপান্তরের অংশ। ট্রাম্পের একের পর এক শুল্ক আরোপের জবাবে চীন শুধু পাল্টা ব্যবস্থা নিয়েই থেমে থাকেনি, বরং এই পুরো পরিস্থিতিকে নিজের মতো করে সংজ্ঞায়িত করতে শুরু করেছে।

চীন বুঝতে পেরেছে যে, যদি যুক্তরাষ্ট্র তাদের থেকে আলাদা হতে চায়, তাহলে তারা সেই বিচ্ছিন্নতাকেও মেনে নিতে প্রস্তুত—কিন্তু মাথা নত করবে না। চীন মনে করে, যুক্তরাষ্ট্রের এই যুদ্ধ মূলত তাদের অর্থনৈতিক উত্থান রুখে দেওয়ার প্রচেষ্টা। তবে চীনা নীতিনির্ধারকেরা এ সংকটকে কৌশলগত সুযোগে রূপ দিতে সচেষ্ট। বিরল খনিজ রপ্তানিতে নিয়ন্ত্রণ আরোপের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পখাতকে চাপে ফেলে তারা বুঝিয়ে দিয়েছে, বিশ্বব্যবস্থায় চীনের ভূমিকাও অপরিহার্য।

ট্রাম্পের শুল্ক নীতি যুক্তরাষ্ট্রের নিজের শিল্প খাতের চীনের ওপর নির্ভরতাকে নগ্ন করে দিয়েছে। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে হুয়াওয়ে ও জেডটিইয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা যেমন চীনকে ‘নিজস্ব প্রযুক্তি তৈরি’-র পথে ঠেলে দিয়েছে, তেমনি এই আঘাতগুলো চীনের তরুণ উদ্যোক্তাদের নতুন উদ্ভাবনে উদ্বুদ্ধ করেছে। টিকটকের মালিক বাইটড্যান্সের ওপর মার্কিন চাপ এবং কোম্পানিটি মার্কিনদের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার দাবি—সবকিছুই চীনের ওপর আরোপিত সীমাবদ্ধতা ও নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

চীনের কৌশল এখানে কেবল অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিকও। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এই বাণিজ্য যুদ্ধকে এক ধরনের জাতীয়তাবাদী প্রচারণার রূপ দিয়েছে, যেখানে তারা জনগণের মধ্যে ‘বিদেশি হুমকি’-র বিরুদ্ধে ঐক্য সৃষ্টি করছে। চীনের অতীত অভিজ্ঞতা, যেমন ১৯৯০-এর দশকে শ্রমিক ছাঁটাই বা শিল্প খাতের রূপান্তর, দেখিয়েছে যে তারা ধাক্কা সামলাতে পারে। ফলে সাময়িক কিছু সংকোচন চীনের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা টলাতে পারবে না।

অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের এই কঠোর অবস্থান বিশ্বজুড়ে অনেক রাষ্ট্রের মধ্যে তাদের নেতৃত্ব নিয়ে সন্দেহ তৈরি করেছে। বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলো যাদের বহুদিন ধরে পশ্চিমা অর্থনৈতিক মডেল নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে, তারা আজ চীনের অবস্থানে একটি বিকল্প নেতৃত্বের আভাস দেখতে পাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের বক্তব্য—“বিশ্ব এক শতকে একবার দেখা যাওয়া বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে”—এই দেশগুলোর কাছে আজ বাস্তব বলে মনে হচ্ছে।

চীনের শাসকগোষ্ঠী ও ব্যবসায়ীরা আজ বুঝে গেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজার বা প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে টিকে থাকা যাবে না। তাই তারা এগিয়ে এসেছে নিজেদের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা তৈরির লক্ষ্যে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় আধুনিক কারখানা নির্মাণ, দেশীয় চাহিদা বাড়ানো এবং প্রযুক্তির বিকল্প উৎস গড়ে তোলার চেষ্টা এখন চীনের প্রতিদিনের বাস্তবতা।

যদিও চীন এখনো পুরোপুরি আত্মনির্ভর হয়ে ওঠেনি, কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোরতা তাদের যে দিকনির্দেশনা দিয়েছে, তা থেকে ফেরার সুযোগ নেই। এই বাণিজ্য সংঘাত এখন আর শুধু একটি কূটনৈতিক ঝামেলা নয়, এটি হয়ে উঠেছে আগামী দশকের বৈশ্বিক নেতৃত্ব নির্ধারণের একটি রূপরেখা।

আপনার মতামত জানানঃ